In Other Waters ci fa viaggiare con la fantasia, insegnandoci una lezione fondamentale: il diverso non è sempre un nemico.

“Vidi allora che non la Natura non c’è, la Natura non esiste; che ci sono le montagne, le valli, le pianure; che ci sono gli alberi, i fiori, l’erba; che ci sono i ruscelli e le pietre, ma non c’è qualcosa di unico a cui tutte queste cose appartengono, e (vidi) che credere in un reale e vero insieme di queste cose è una malattia della nostra mente. La Natura è parti senza un unico. Questo forse è il mistero di cui parlano tutti.” – Fernando Pessoa

Quale miglior nemico videoludico dell’alieno? Non appartiene ad alcuna nazione, né a etnie riconoscibili. È l’esatto opposto degli eroi che impersoniamo, ed è l’avversario più scontato e prevedibile di tutti proprio perché è innaturale, perché spezza l’apparente ordine razionale e biologico delle cose. Nell’apocalisse zombie di The Last of Us, l’essere più importante è Ellie, perché è la più pura delle creature, biologicamente fedele alla natura umana, mentre nell’incontro con lo xenomorfo di Ridley Scott percepiamo il male innato dell’essere a partire dalla sua stessa abominevole forma materiale.

Il videogioco, strumento che più di ogni altro si affida alla violenza per comunicare le sue emozioni, ha reso spesso l’assioma dell’alieno nemico parte integrante della sua cultura: tutto ciò che ci circonda, nella maggior parte delle esperienze videoludiche, è il male incarnato, il nemico da abbattere, e più è diverso, alieno, più bisogna temerlo.

Gareth Damian Martin, autore dello splendido In Other Waters, rifiuta però questa prospettiva. La rifiuta in modo netto, totalizzante, applicando la sua visione alternativa a tutte le fasi dello sviluppo, dall’ideazione del progetto alla sua messa in scena finale. In Other Waters, i concetti di diverso, di naturale e di alieno sono caratterizzati da una connotazione positiva sia nell’elaborazione narrativa che nel ruolo ludico che viene loro imposto: se infatti molti videogiochi tradizionali si fanno portatori di messaggi positivi, ambientalisti e pacifisti, ciò che spesso ci chiedono di fare sono azioni fortemente violente nei confronti dell’altro.

Si pensi, banalmente, a un Final Fantasy, in cui per raggiungere i livelli più alti massacriamo con regolarità nemici (per quanto cattivi) e creature varie, colpevoli di frapporsi tra noi e il nostro obiettivo. Al contrario, sin dal concepimento del progetto Martin ha voluto dare un valore positivo all’altro, rendendolo elemento supremo di collaborazione, dandogli un’importanza narrativa e ludica che lo rende imprescindibile.

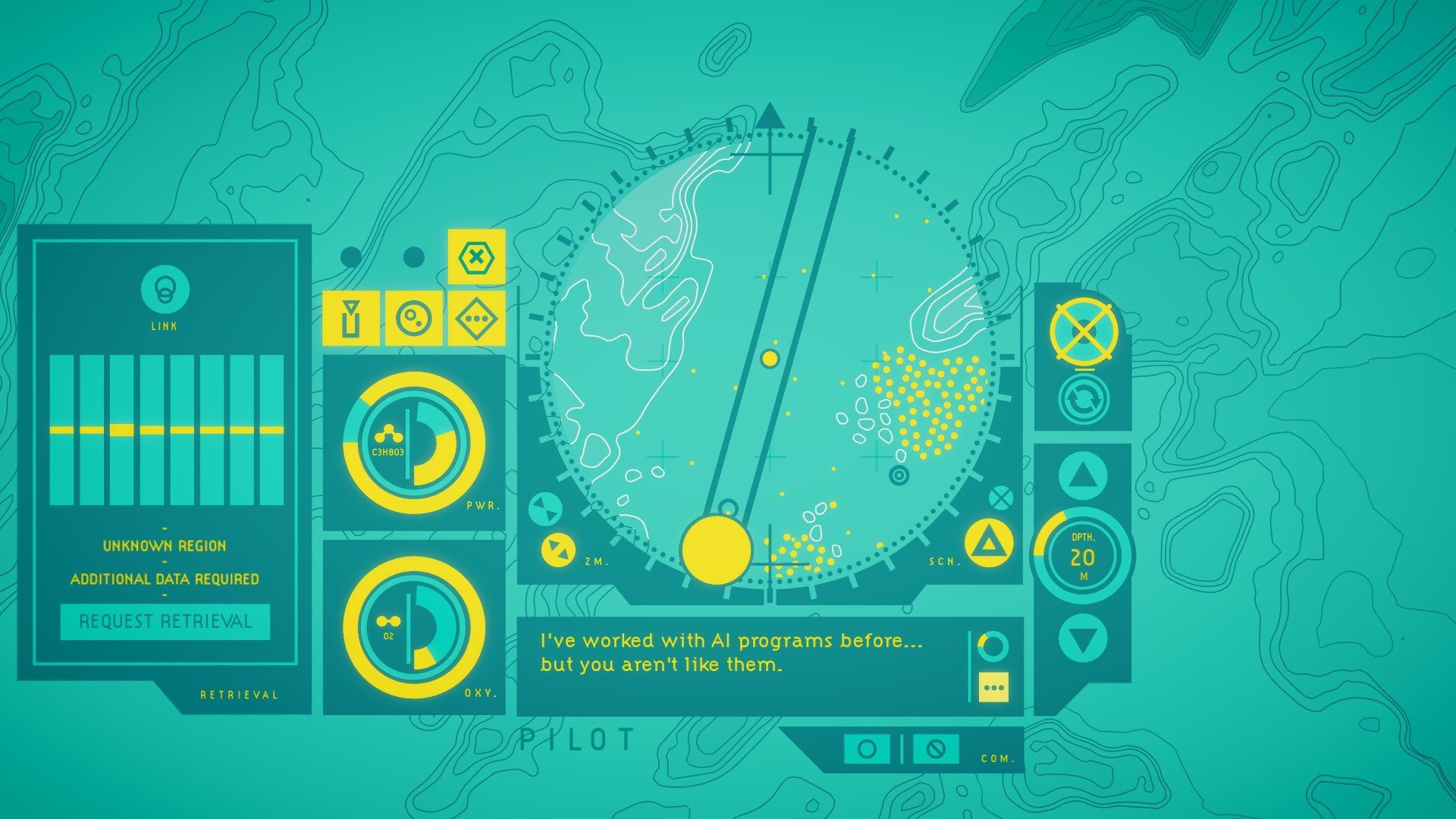

Nel gioco impersoniamo un’intelligenza artificiale che accompagna nell’esplorazione di fondali marini alieni un umano, in cerca di risposte a un quesito che coinvolge multinazionali avide, amori infranti, natura aliena e scoperte sensazionali. Le nostre interazioni dialogiche con la controparte umana del viaggio si sostanziano in due risposte assolute e sempre identiche: sì o no. Inoltre, il tripudio di vita ed energia che ci circonda diventa strumento per affrontare ostacoli e limiti tecnologici, senza mai ricorrere a uno sfruttamento brutale, ma a una più evidente e sana collaborazione: un componente biologico di un fungo, per esempio, può rendere vivibile un habitat a noi ostile, e via dicendo.

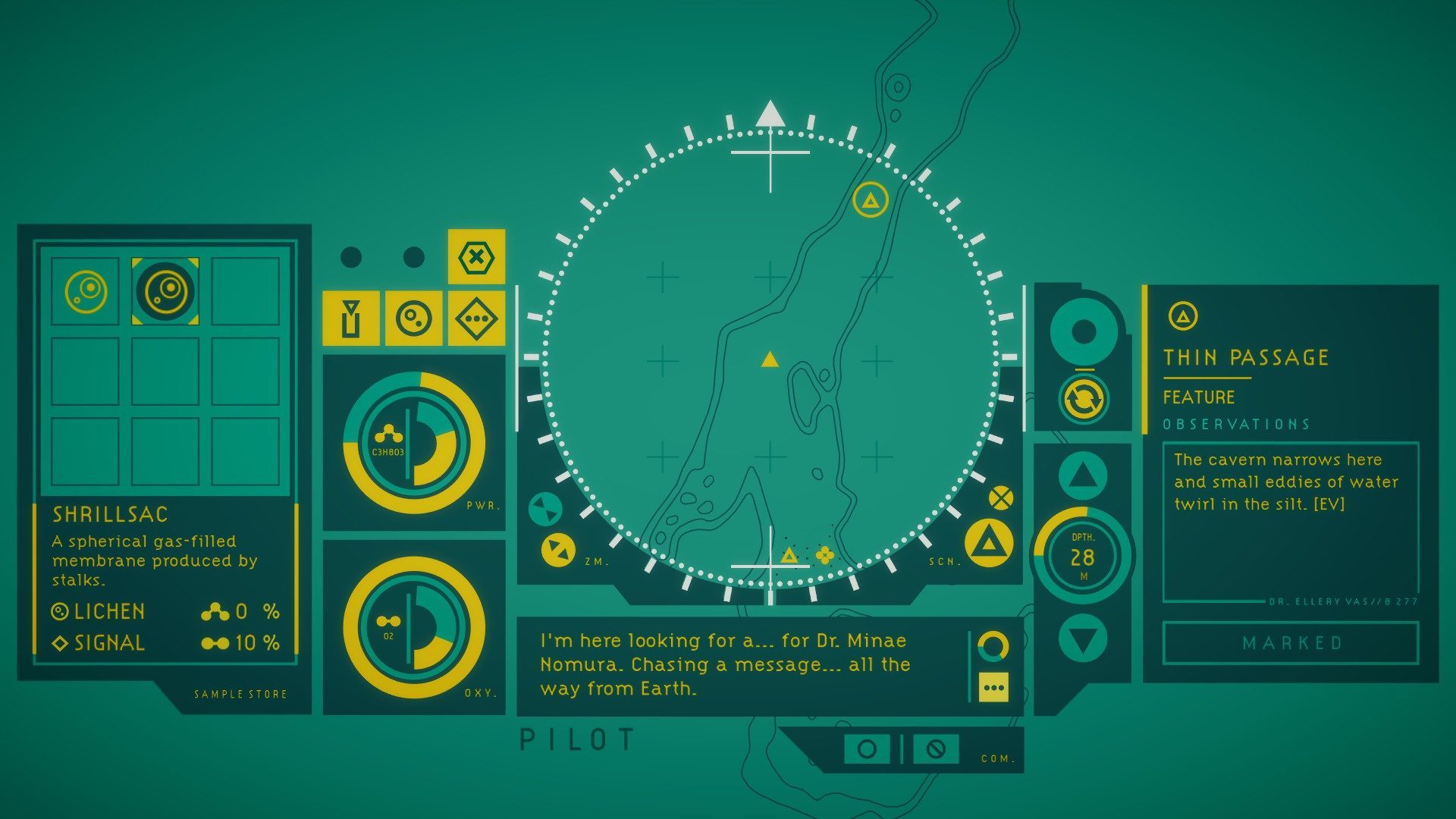

Una delle intuizioni migliori di In Other Waters risiede poi nel puntare tutto su una scientificità che, piuttosto che diventare un limite all’immaginazione, funziona proprio da amplificatore. Infatti, tutto ciò che vedremo durante l’esperienza sarà l’interfaccia della tuta da immersione usata dal nostro alleato principale, e il design assolutamente minimale della stessa riesce solo a suggerire dimensioni e posizioni del mondo che ci circonda.

Sono le descrizioni della xenobiologa a permetterci di immaginare le creature e gli ambienti del gioco, scatenando un’immaginazione dal valore impagabile in racconti simili, che amplifica all’infinito la sensazione di star davvero esplorando fondali ignoti di mondi alieni. Inoltre, ogni descrizione presente nel racconto è in qualche modo basata o ispirata alla biologia marina, e piuttosto che lanciarsi subito in esaltanti caratterizzazioni di mostri e creature immense, ci accompagnano lentamente alla scoperta di un mondo credibile. Ad aiutare l’immaginazione contribuisce poi una gestione del sonoro eccellente, che sa alternare i momenti di necessario realismo sottomarino a motivi musicali più tradizionali, capaci di calarci in momenti che spaziano dal thriller al sentimentale.

Poco importa che, in brutale sintesi, In Other Waters sia un’avventura testuale basata sui puzzle: il contesto narrativo e le scelte di design utilizzate ne esaltano i valori più di qualsiasi appariscente innovazione, quando non seguita da una visione di base granitica. Non è un caso se proprio nel racconto emergono altri dettagli che connettono queste scelte di design a una prospettiva ideologica: dopo aver distrutto il pianeta Terra, l’umanità ha avviato una ricerca spasmodica di risorse da consumare in giro per la galassia, trascinando con sé altri esseri viventi, colpevoli di non essere al centro di quell’universo di cui l’uomo si sente centro e giudice.

Poco importa che, in brutale sintesi, In Other Waters sia un’avventura testuale basata sui puzzle: il contesto narrativo e le scelte di design utilizzate ne esaltano i valori più di qualsiasi appariscente innovazione, quando non seguita da una visione di base granitica. Non è un caso se proprio nel racconto emergono altri dettagli che connettono queste scelte di design a una prospettiva ideologica: dopo aver distrutto il pianeta Terra, l’umanità ha avviato una ricerca spasmodica di risorse da consumare in giro per la galassia, trascinando con sé altri esseri viventi, colpevoli di non essere al centro di quell’universo di cui l’uomo si sente centro e giudice.

È proprio nella scoperta del valore della collaborazione con la natura e con l’alieno che emergono le risposte al quesito iniziale, e anche questa è una conclusione diretta dall’abile Martin: come riporta Matteo Lupetti in un’intervista all’autore, quest’ultimo crede fermamente nella visione della vita come prodotto di altre vite, a volte persino interne a quelli che percepiamo come i singoli corpi, e che contribuiscono collettivamente al cibo, alle risorse, all’energia.

In un racconto dal delizioso gusto fantascientifico, Martin mette in luce una società competitiva che ha annichilito un pianeta, e che si prepara a distruggerne altri. Ad arrestare questo processo contribuisce però non un eroe, ma una collettività fatta di umani e alieni, di natura e cultura, in costante simbiosi. La speranza è che il monito della finzione sia sufficiente a non trasformare il racconto in una premonizione.