Uno, nessuno, centomila Prey…

Ammettiamolo, se state giocando l’ultimo titolo degli Arkane Studios, sicuramente non guarderete più gli oggetti di arredamento con gli stessi occhi. La spasmodica caccia a quei mimic travestiti da tazza di caffè o sedia da ufficio a colpi di chiave inglese ha portato sicuramente una ventata d’aria fresca e un approccio decisamente atipico al genere degli FPS.

E se vi dicessimo che non è la prima volta che Prey lo fa?

A volte ritornano

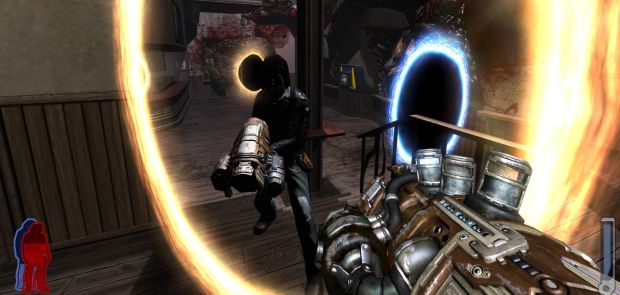

Siamo tra il 1997 e il 1998, 3D Realms (casa di produzione conosciuta, tra le altre cose, per Duke Nukem) è alla ricerca di una testa pensante, dopo l’allontanamento di un mostro sacro dell’industria come Tom Hall (Commander Keen speriamo lo conosciate un po’ tutti) per divergenze nel 1996. L’idea iniziale di Hall era una nuova serie di FPS costruiti su di un motore grafico proprietario, un po’ come Quake lo è stato per id Software. Paul Schuytema subentrò dunque al posto di Hall, con un’idea all’apparenza semplice, ma talmente all’avanguardia che verrà ripresa quasi dieci anni dopo dalla Valve in Portal: portali bidimensionali tramite i quali muoversi nell’ambiente di gioco.

Concetto così avanzato che il progetto Prey: A Talon Brave Game (il nome originale) dovette subire numerose battute d’arresto, proprio a causa di incapacità delle tecnologie dell’epoca di riuscire a riprodurre su schermo l’idea di Schuytema. Dopo un brevissimo apporto da parte di Corinne Yu (in seguito a lavoro su Anachronox di Ion Storm e sul comparto grafico di un certo Halo) l’intero progetto entrò in ibernazione fino a quando i tempi divennero maturi. Fino al 2005.

Memorie di un Cherokee

Il progetto finisce nelle mani dei ragazzi di Human Head Studios che, lavorando sotto licenza con il motore grafico di Doom 3, riescono nell’impresa di portare finalmente il primo Prey su PC e Xbox 360, e soprattutto nei negozi di tutto il globo. Il successo di critica è inaspettatamente importante: il titolo ottiene diversi riconoscimenti da parte di riviste del settore e riesce a raggiungere il milione di copie nel giro di un paio di mesi. Prey era riuscito nel suo intento di utilizzare il sistema di portali, aggiungendo anche parecchia carne al fuoco all’ossatura del progetto. Siamo onesti, non si trattava di un capolavoro, ma sicuramente era un gioco splendidamente originale nelle sue idee e nel modo di portarle sulle nostre TV.

La vicenda racconta la solita invasione aliena, ma è il modo in cui il tutto viene narrato a rendere il gioco un piccolo cult tra gli appassionati fin dall’incipit, tuttora una limpida lezione di storytelling e ritmo. L’alter ego del giocatore è Tommy, un indiano Cherokee degli anni ’60 che vive in una riserva americana assieme alla sua fidanzata Jen e a suo nonno. In pochi e asciutti dialoghi apprendiamo come il ragazzo mal sopporti la cultura del suo popolo che il nonno cerca in tutti i modi di inculcargli, e scopriamo il suo desiderio di andare a vivere al di fuori della riserva. Ci ritroviamo a vivere la vita di tutti i giorni del protagonista, una chiacchierata al bar in stile rustico dove Jen è di turno, qualche monologo o battibecchi con il nonno. Il gioco ci consente perfino di poter giochicchiare con le slot machine o i videopoker, c’è perfino un jukebox con diverse canzoni originali. L’atmosfera è calma e quasi rilassata, finché strane luci lampeggiano dalle finestre del locale, la tensione sale gradualmente, fino ad esplodere quando uno strano velivolo scoperchia letteralmente il tetto dello stabile, catturando chiunque fosse all’interno. Un sapiente uso di questo breve inizio per presentare i personaggi della vicenda e, perché no, far affezionare il giocatore, farlo ambientare, farlo rilassare con sfiziosi dettagli come una canzone selezionata dal jukebox o una partita a un clone di Pac-Man (chiamato Rune-Man in onore della serie videoludica più famosa dello studio) nei cabinati del bar, per poi strapparlo con violenza inaudita da tutto ciò cui si stava appena abituando e gettarlo in un incubo ove la parola “biomeccanica” è una costante. Con uno degli incipit più inaspettati della storia del videogame, ecco come si apre il Prey del 2006.

Portali e mal di mare

Ma se vi aspettavate che il piatto forte di Prey fosse l’incipit, vi stavate sbagliando. L’utilizzo dei portali, che come anticipato rivedremo nel 2007 in un certo Portal, e la componente horror/splatter (l’utilizzo dei corpi umani da parte degli alieni del gioco), sono la costante del titolo. Gli alieni, senza alcuna empatia, falciano vite come fossero grano per creare bioenergia da utilizzare nella Sfera, gargantuesca astronave nella quale Tommy, Jen e il nonno si troveranno intrappolati. Il giocatore si trova all’interno di una struttura così dannatamente aliena al mondo umano che non segue nemmeno le leggi della fisica. Improvvise inversioni della gravità che trasformano soffitti in pavimenti e viceversa, esseri mostruosi che imbracciano armi costruite con pulsanti e parti organiche che farebbero la felicità di Cronenberg e portali che si affacciano su chissà quali altre parti della nave. Queste meccaniche vengono traslate perfino in una modalità multiplayer, anche se questa risulta essere poco più di un accessorio, considerata l’unica modalità deathmatch facilmente dimenticabile.

Mentre invece il ricordo dei giramenti di testa per gli improvvisi capovolgimenti di prospettiva resta ancora vivo nella nostra mente e in buona parte dei giocatori che lo hanno giocato. Così come le truculente scene dove i macchinari alieni si disfano dei corpi degli umani catturati, e tra tutte quella del macchinario in cui il nonno di Tommy si troverà prigioniero. Scene brutali, ma con un senso ben preciso: fare da contraltare al percorso mistico che Tommy percorrerà e che lo porterà ad abbracciare pian piano le proprie radici e a scoprire i poteri degli spiriti. Perché, sì sa, gli Indiani d’America che si rispettino hanno tutti un arco magico che cattura le anime dei nemici e un falco astrale capace di mostrare gli oggetti utilizzabili.

Non è tutto oro quello che luccica

I portali, l’utilizzo della gravità con particolari superfici o sfere dotate di gravità, creano veri e propri enigmi ambientali da risolvere, così come i poteri che Tommy ottiene costituiscono grandi spunti sia di scrittura che di gameplay, almeno su carta. E, ahinoi, purtroppo restano tali. Tralasciando l’incipit di cui abbiamo già parlato, il gioco presenta infatti tutte queste possibilità, senza mai davvero utilizzarle appieno. Il risultato è un po’ quello di trovarsi davanti ad una vetrina della pasticceria, restandone bloccati fuori, senza riuscire mai ad entrare all’interno per mangiare quei dolciumi. Un peccato mortale, nonché motivo per il quale Prey non si trova lassù, nell’Olimpo degli FPS assieme a Doom, Half-Life e pochi altro. Ed è forse anche il motivo per cui non si sente più parlare molto della fatica di Human Head, nonostante l’innegabile spirito innovativo intrinseco del titolo, l’incisività delle sue idee e il grado di cult che si è ritagliato tra gli appassionati. Al netto dei possibili difetti che abbiamo evidenziato però, il gioco lascia ai posteri un’incredibile voglia di rinnovare il genere, sempre troppo autoreferenziale, così racchiuso nei suoi cliché, nelle sue mode. Camminare per le metalliche stanze della Sfera è un’esperienza altra. Venire a conoscenza dell’origine dell’essere umano, letteralmente coltivato dagli alieni come fonte di sostentamento. Anche la semplice scelta di far impersonare il giocatore in una minoranza etnica e culturale. Sono tutti fattori decisamente atipici, lontani dal classico personaggio destinato a salvare il mondo. Tommy non riuscirà nei suoi intenti, si troverà a fare i conti con se stesso, le sue origini, le sue perdite nella vita che funzioneranno come carburante per fermare l’invasione aliena. Ma la più grande forza di Prey non è quella di essere un gioco impeccabile come poteva esserlo stato Half-Life. L’eredità che ha lasciato all’industria è riscontrabile in ogni idea che lo compone. Pur non sfruttandone appieno le potenzialità, ha anticipato meccaniche e idee di scrittura per gli anni a venire.

Ma, per certi versi, il gioco anticipa anche un’altra esperienza videoludica, partita in sordina e divenuta anch’essa cult. I toni oscuri della missione di Tommy, così come l’utilizzo dei poteri sovrannaturali, ricordano da vicino quelli del Jackie Estacado di The Darkness, uscito un anno dopo. Perfino la somiglianza fisica tra i due è notevole. Anche qui, ciò che era iniziato come una corsa disperata per salvare la propria damigella in pericolo, finisce per trasformarsi in una spirale discendente verso l’Inferno. Un inferno che in Prey è delineato principalmente da due cose: una soundtrack incisiva e da idee di design raccapriccianti e splendide allo stesso tempo. La OST composta dal Jeremy e Julian Soule, autori di alcune delle colonne sonore più importanti della storia del videogioco come quelle di Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic e i vari The Elder Scrolls, sottolinea la tensione con tamburi militari, violini, non disdegnando a volte contaminazioni della musica tipica degli Indiani d’America. Fuori parametro anche il design degli strumenti in gioco. Il leitmotiv è sempre la parola “biomeccanico”. Basti pensare alle granate: insetti verdognoli a tre zampe che diventano esplosivi se almeno una di queste gli viene strappata. Corredano l’arsenale di gioco fucili composti da ributtante carne pulsante, strappati letteralmente dal corpo degli alieni, lanciagranate che sparano gli insetti esplosivi di cui sopra e una semplice chiave inglese per il corpo a corpo, che ricorda l’origine umile e operaia del protagonista. Le descrizioni non saranno mai pregnanti come il gioco vero e proprio, per questo il nostro consiglio al lettore è di recuperare in qualche modo il titolo per viverlo con i propri occhi, che sia copia fisica o codice. I modi per giocare al primo Prey, insomma, sono molteplici, a patto che abbiate uno stomaco di ferro sia per le schifezze con cui vi ritroverete ad avere a che fare, sia per il possibile mal di mare che le sezioni tra i portali e le inversioni di gravità in prima persona possono portare. Ma non abbiamo ancora finito qui. Se vi dicessimo che, prima di arrivare al lavoro degli Arkane Studios, c’è un Prey ancora meno conosciuto? Così poco conosciuto che non l’ha giocato praticamente nessuno. Letteralmente.

Vaporware e Johnny Cash

Pochissimi mesi dopo l’uscita del primo Prey, Human Head Studios annunciò in pompa magna un seguito strettamente collegato ad esso. Il gioco avrebbe riguardato le vicende di un umano che, schiantatosi sulla Sfera, si sarebbe abituato alla vita nello spazio al punto da divenire un cacciatore di taglie spaziale sul pianeta di Exodus. Pensando di essere l’unico essere umano lì presente, si sarebbe in seguito imbattuto nel Tommy del primo capitolo. Un progetto decisamente più ambizioso, al contrario dei corridoi claustrofobici infatti il giocatore si sarebbe trovato un open world in cui andare a caccia di delinquenti intergalattici. Peccato che la sola ed unica tangibile esperienza arrivataci sia stata uno spettacolare trailer che mostrava una scena d’azione con Rusty Cage di Johnny Cash come sottofondo musicale. Il gioco infatti non vide mai la luce: venne annunciato troppo presto, prima ancora che vi fossero effettivi piani a riguardo, passò in seguito sotto Bethesda che decise di trasferirne i diritti a causa della scissione con Human Head Studios. Dopo varie trattative il brand passò quindi nelle mani dei francesi Arkane, già al lavoro sul primo Dishonored. Il progetto di Prey 2 venne ufficialmente chiuso nel 2014 con un comunicato di Bethesda che spiegava come il gioco non rientrasse negli standard qualitativi della compagnia, senza tanti complimenti. Prey 2 è ufficialmente un vaporware e gli Human Head non ne possiedono più i diritti. Gli studi famosi per la serie di Rune si trovarono, allontanati da Prey, a svolgere vari lavori di supporto per lo sviluppo di titoli di altre case, come il tie-in della serie TV di Defiance, il porting di Arkham Origins su Windows, lo sviluppo multipiattaforma dello sfortunato Brink e soprattutto con lo studio di level design, combat system, asset di personaggi e luoghi di un altro grande esponente degli FPS narrativi: suo splendore Bioshock Infinite.

Arriviamo dunque ai giorni nostri, nel 2016, quando Arkane decide di prendere i cacciatori di taglie spaziali, la Sfera, i Cherokee e le visioni del team di Human Head Studios per renderle soltanto un lontano ricordo, decidendo per un colpo di spugna netto: il reboot di Prey. Le città fantascientifiche, le stelle da sceriffo e gli inseguimenti sui tetti lasciano spazio ad asettiche stazioni spaziali infestate da strane creature in grado di assumere l’aspetto di qualsiasi oggetto. Nel Prey degli Arkane Studios resta viva l’intenzione di non scadere mai nel banale, con “enigmi” che costringono il giocatore ad utilizzare gli ambienti di gioco per superare ogni barriera, che sia una porta o un cornicione troppo elevato, fondendosi però con i piani mai realizzati di un mondo a più ampio respiro come sarebbe dovuto essere quello del defunto Prey 2. Il più ovvio rimando/citazione al passato della serie è il ritorno della chiave inglese come arma corpo a corpo, che nel Prey del 2017 assume una certa rilevanza nell’economia del gameplay; il gioco guadagna una connotazione più survival e risparmiare proiettili, si sa, è sempre cosa buona e giusta in una stazione orbitale infestata da creature assassine vagamente aracnoidi che si muovono alla velocità della luce. Concludendo, quindi, il Prey degli Arkane è un reboot senza ombra di dubbio, un titolo che si muove su binari completamente diversi in termini di design e approccio pad alla mano, ma che porta sempre un occhio di riguardo per ciò che il brand aveva donato agli albori, mantenendone lo spirito fresco e innovatore intatto. È un peccato però che di canzoni di Johnny Cash non ci sia nemmeno l’ombra.