Tra luoghi inventati e situazioni reali

Chiunque sia nato negli anni ’90 e sia cresciuto con Zack e Cody al Grand Hotel sa benissimo che gli alberghi possono rivelarsi ambientazioni perfette per tante avventure.

Ok, il paragone è infelice, ma ci fa sorridere l’idea che Zero di Grand Budapest Hotel possa esser in qualche modo la versione piccola ed imbranata di Esteban.

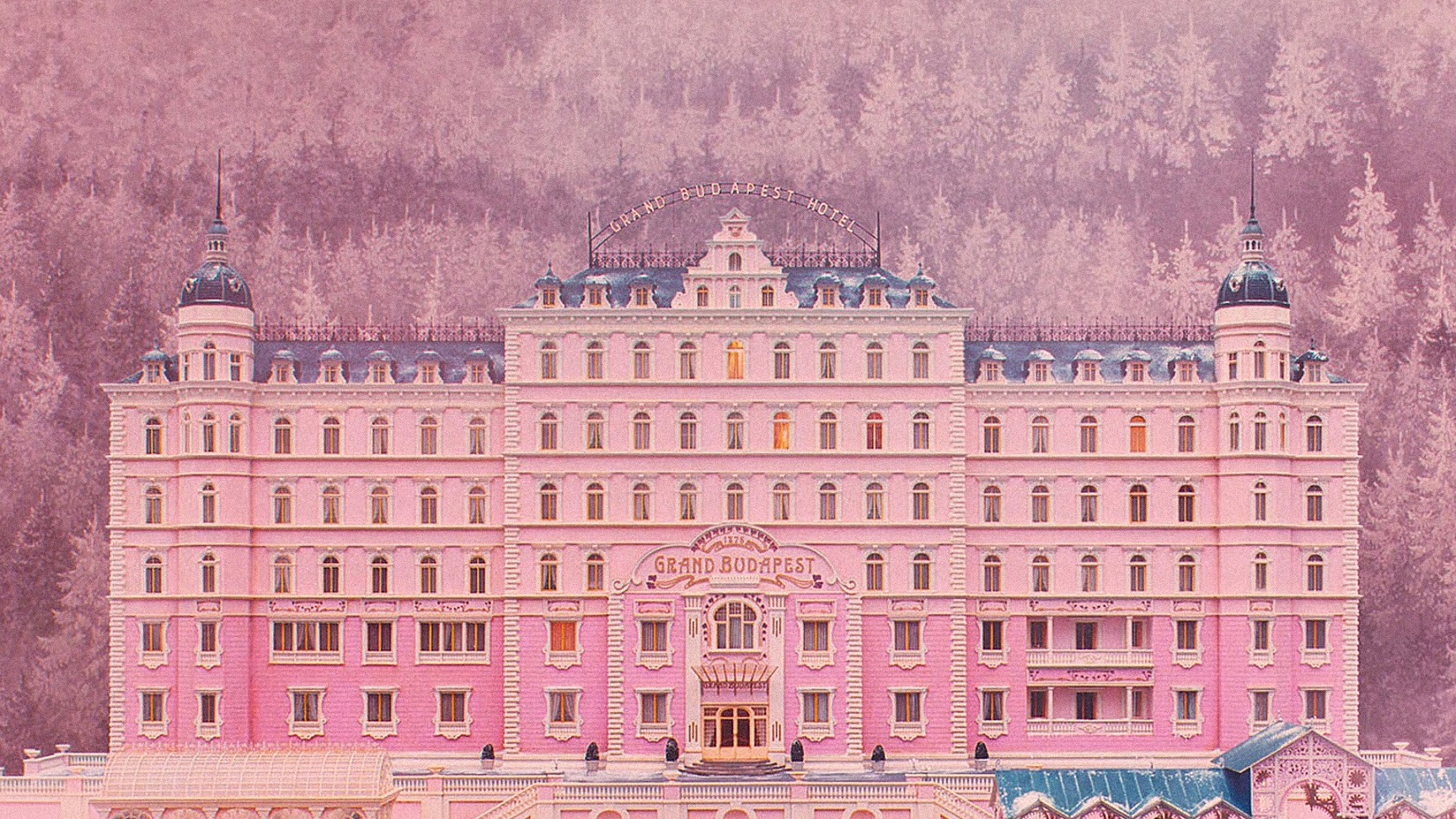

Passando al film in analisi, Grand Budapest Hotel è davvero una grande opera.

Uscito nelle sale nel 2014, è stato scritto, diretto e co-prodotto da Wes Anderson, che si è ispirato alle opere di Stefan Zweig.

Scelto come film d’apertura della 64ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, si è aggiudicato il Gran premio della giuria.

Lo scopo del regista sembra quello di far divertire con le innumerevoli avventure a cui sottopone i suoi personaggi. Tutto ciò senza fermarsi alla frivolezza ed alla banalità, ma accentuando la riflessione su frontiere e stereotipi presenti da troppo tempo in Europa.

Questo film però vuole anche essere, dall’inizio fino alla fine, passando per rocambolesche fughe e dialoghi incalzanti, una riflessione sull’arte del narrare.

La realtà viene trattata con escamotage che di verosimile hanno pochissimo, ma nell’insieme riescono a rendere al pubblico un prodotto completo ed esaustivo.

La trama è articolata su diversi livelli narrativi, una sorta di scatole cinesi, ricorrendo all’espediente dell’analessi. La prima va dai giorni nostri, in cui una ragazza posa una chiave su un monumento allo scrittore del celebre romanzo “Grand Hotel Budapest” al 1985, in cui lo scrittore – all’interno di un documentario – racconta di come arrivò a scrivere il suo capolavoro. Un nuovo flashback catapulta il lettore nel 1968, presentando tra le montagne dell’immaginaria Repubblica di Zubrowka (nell’Europa orientale comunista) il Grand Budapest Hotel, albergo un tempo molto prestigioso, ma al momento decaduto. Qui lo scrittore fa la conoscenza del padrone del Grand Budapest, un vecchio di nome Zero Moustafa. Questi lo invita a cena con la promessa di raccontargli la sua esperienza all’albergo prima di diventarne proprietario. Quindi un’ulteriore analessi, sposta la vicenda nel 1932, in cui viene presentato un Grand Budapest Hotel nel pieno del suo splendore, frequentato dalla decadente nobiltà europea. Viene anche presentato il concierge, Monsieur Gustave H., un uomo di mezza età, eccentrico, orgoglioso, raffinato ed amante delle poesie, che intrattiene una moltitudine di relazioni con varie clienti, tutte molto più vecchie di lui.

Il plot si snoda attraverso la misteriosa morte di una delle clienti, e il testamento da lei redatto, in un quadro conteso, che porterà ad una serie di eventi trattati come una caricatura di quello che dovrebbero essere, tra l’ironico ed il satirico.

La firma di Anderson è riconoscibilissima in diversi momenti del lungometraggio. Tuttavia The Grand Budapest Hotel non è solo l’ennesimo film del regista su un padre e un figlio, putativi o meno che siano. È un film che, in particolare, si manifesta come una dichiarazione d’intenti da parte del suo autore. Che parla appunto di arte e del senso del narrare, come già accennato.

I personaggi sono emblematici, diversissimi, ma a loro modo complementari. Monsieur Gustave (Ralph Fiennes) è una figura fuori dal tempo, dal nostro, ma perfino dal suo. Uomo a suo modo gaudente ma non decadente, un esteta amante del bello (soprattutto se funzionale), eccentrico, tuttavia sempre inflessibile, impegnato a combattere a colpi di educazione, amore, dignità e dedizione (tanto professionali quanto umane) le barbarie e le cattiverie del mondo e dei suoi abitanti.

Mentre invece la figura di Zero (interpretato dall’esordiente Tony Revolori) finisce con il rappresentare l’immigrato costantemente nel mirino di tutti i razzismi grazie anche al suo volto che sembra un coacervo di etnie (figlio di guatemaltechi, pare talvolta arabo e talvolta ebreo).

Perché vederlo?

Perché alla fine, dopo tutte le peripezie, i personaggi sono cambiati dall’inizio della pellicola, ma riescono comunque a mantenere i loro valori.

Così come l’albergo che dirige e amministra Gustave è un angolo di soave e confortevole distacco dal caos che lo circonda, capace di contagiare chiunque (o quasi) con la sua irreprensibile e composta cortesia.

La sua placida e determinata battaglia non si rivela però inutile, anche se sembra in apparenza perdente.

L’eredità continuerà infatti a vivere in Zero Moustafa. Nei suoi ricordi, in quell’amore che il concierge stesso ha benedetto tra il suo giovane fattorino ed una bella pasticciera, fondamentale alla risoluzione dell’intreccio giallo ed avventuroso della trama.

Il virus benigno di Gustave, determinato, non si arresta. Continua il suo contagio tramite il racconto, passando dalla memoria e dalle parole di Zero Moustafa a quelle di un giovane scrittore, che a sua volta le racconterà in quel libro che Anderson narra poi sotto forma di film.

A chi è consigliato?

Allo spettatore che riesce ad apprezzare, oltre ad una trama non necessariamente lineare, anche gli aspetti tecnici e gli espedienti narrativi inseriti nei giusti contesti.