L’arte del sentirsi bravi con le lame

Stavo dando un’occhiata alla mia mensola, con tutti gli ultimi videogiochi portati a termine nel corso di questi anni, e più precisamente in questa generazione di console. Ripercorrevo mentalmente le ore passate davanti allo schermo, riflettendo su quanta meraviglia fosse riuscita a trasmettermi anche quest’ultima “age” del videogioco. Eppure guardando le decine di titoli impilati, così come scorrendo la mia libreria digitale, mi accorgo che c’è una tipologia di giochi sparita dai riflettori da ormai un bel pezzo. Tra le mille esperienze ibride che mescolano action ed rpg, action e open world, action e fps, e chi più ne ha più ne metta, non c’è stato modo di giocare sulla “next gen” un bel action puro, ‘stylish‘ o ‘hack and slash‘ che dir si voglia. La cosa che più si è avvicinata a questo tipo di esperienza sono i vari musou, ma non me ne vogliano gli estimatori, li considero dei prodotti infinitamente inferiori a ciò che intendo io. Insomma, pare che Dante, Bayonetta, Ryu Hayabusa, o Kratos -se vogliamo prendere in considerazione anche la sponda occidentale del genere- non abbiano lasciato molti eredi. Come mai succede questo?

Ovviamente posso solo dire la mia e rispondere che forse questo tipo di produzioni sono il retaggio di una scuola di videogiochi e di intendere il videogiocare sempre meno apprezzate dal grande pubblico. Vale la pena quindi pensare un attimo da dove vengono questo tipo di giochi. I primi rudimentali connotati degli action game moderni possiamo ritrovarli già nell’Era delle console 8 bit e dei coin-op, quando cioè gli sviluppatori potevano muoversi solo all’interno delle 2 dimensioni per dar vita alle loro formule di gioco. Già allora esistevano generi diversi, esistevano gli rpg, esistevano i puzzle game, gli shooter, ecc. Ma una delle tipologie di titoli che rappresentava diciamo, i ‘tripla A’ dell’epoca, insomma le produzioni di una certa grandezza, erano sicuramente i platform e tutte quelle ibridazioni che prevedevano una sequenza di livelli, uno sviluppo di ambientazione e di level design, giochi in cui scorrendo da destra verso sinistra era previsto arrivare dal punto A al punto B.

Ecco, all’epoca di questi giochi non esisteva, per dirne una, la sfera ‘contemplativa’ a cui siamo abituati oggi. I limiti tecnici dell’epoca non permettevano di valorizzare gli elementi statici e di contorno dell’area di gioco, l’ambientazione, i dettagli, la regia e tutto ciò che compone gli elementi passivi e ‘formali’ dei moderni giochi d’azione. Si trattava fondamentalmente quindi di valorizzare al massimo “l’esecuzione” del giocatore all’interno delle meccaniche di gioco. C’era spazio solo per quello, con ben pochi fronzoli a margine. Gli action games dell’epoca, cosi come i platform, potevano nascere solo ed esclusivamente seguendo questa strada.

Non è un caso che questi due generi cosi “chiusi” a livello di infrastruttura ludica, siano in effetti tra quelli che più si stanno estinguendo oggi. Se dunque i platform, come l’iconico Super Mario Bros, o il primo Sonic, ma anche un Kirby, un Donkey Kong Country, si focalizzavano sul rapporto tra il nostro avatar e l’ambiente, e necessitavano quindi di un level design certosino finalizzato ad appagare in maniera sempre brillante, puntuale e sorprendente la giusta esecuzione di azioni meccaniche e apparentemente semplicistiche come il salto o la corsa, l’action game “primordiale”, pur senza dimenticarsi dell’ambiente, spostava il focus del gameplay da questo al confronto con i nemici e prevedeva di buona norma un approccio dal ritmo frenetico al combattimento o in alternativa -o aggiunta- un più complesso sistema di ‘negoziazione’ con gli avversari.

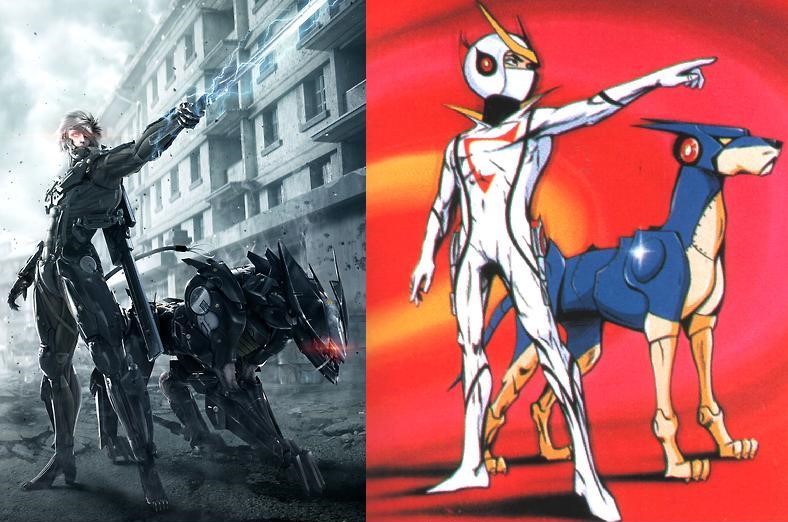

Mi spiego meglio. Gli action games moderni derivano sostanzialmente da due distinti filoni che poi in qualche modo si sono fusi. I primi antenati sono quei giochi come Shinobi , Strider o il primo Ninja Gaiden per Nes. Sia il grande classico di Sega (Shinobi, classe 1987) sia il capolavoro di Itagaki del 1988 (da non confondere con l’altrettanto valido reboot moderno) erano tra gli antesignani dei rinominati stylish action contemporanei, perché solo con una perfetta padronanza degli input era possibile procedere nella maniera spedita, fluida, e spesso amaliante, che prevedeva la corretta e perfetta esecuzione della formula di gioco. In questi (tra le cui fila esistevano parecchi esponenti più o meno simili come Shadow of the ninja, o l’ottimo semi-sconosciuto Majuu Ou: King of Demons o ancora il cult Ghosts’n Goblin) offrivano commistioni ludiche che nel loro insieme formavano appunto lo scheletro dell’ action ‘primordiale’. Quindi titoli che al gioco di piattaforme -con balzi e rapidi movimenti nello schema- aggiungevano e mettevano in primo piano un gameplay che alterna freneticamente il combattimento ravvicinato con quello a distanza, senza soluzione di continuità. Il tutto attingendo ad un’estetica che dovesse risultare subito carismatica e di conseguenza, inevitabilmente scarsamente verosimile.

I natali di Dante e Ryu Hayabusa sono questi e la componente melee era fondamentale per definirli, ove questa mancasse o fosse superficiale nell’economia del gameplay, già ci spostavamo su altri generi, ovvero i platform, se il focus si spostava sulla ‘deambulazione’ e gestione spaziale dello schema, o gli action shooter, quando si trattava esclusivamente di scontri a fuoco sulla distanza, come Megaman, Contra, Metal Slug e molti altri.

Dall’Era del Pugno a quella della Spada

Ma parlavamo inizialmente di 2 ‘genitori’. Se questi action erano la ‘mamma’, il ‘papà’, più rude, diretto e muscolare, era il picchiaduro a scorrimeno, come Double Dragon, Final Fight, Captain Commando, Street of Rage, ecc. Titoli altrettanto super immediati, ma generalmente meno schizofrenici e ancora meno indirizzati al gioco di piattaforme e al combattimento sulla distanza (se non tramite qualche breve power up o variazione sul tema lungo i livelli). I picchiaduro a scorrimento erano piuttosto funzionali nel valorizzare il controllo di più nemici contemporaneamente su schermo attraverso un moveset più articolato, anche se all’epoca ancora poco vario e spesso automatizzato (in genere era tutto performabile con uno, massimo due tasti di attacco). Scevri quindi di tecnicismi arditi, ma comunque esigenti in termini di tempismo. Tutti questi titoli insomma proponevano un forsennato confronto con il nemico, senza sosta, senza fronzoli, e puntavano tutti senza nessuna eccezione a fornire una sfida sempre alta. Negli action per home console perché un ritmo troppo lento avrebbe comunque fatto crollare l’impianto di gioco e nei picchiaduro a scorrimento sostanzialmente perché in quanto giochi arcade da sala, dovevano spillarvi vagonate di gettoni.

L’evoluzione del media e l’introduzione delle tre dimensioni, ha portato gli sviluppatori, soprattutto in virtù d un predomino ancora potente della scuola degli arcade giapponesi, a raffinare le caratteristiche provenienti da questi giochi per trasformarli in qualcosa di nuovo. Gli stylish, o extreme action game, o character action game o ancora spectacular action game. Schiere di appassionati da tutto il mondo li chiamano in molti modi diversi, ma si riferiscono sempre a giochi arcade basati sui riflessi, che devono restituire un senso di profondità nella sfida, che fondano il loro gameplay sul predomino fisico nei confronti dei nemici e sul modo in cui il giocatore può gestire e padroneggiare il personaggio utilizzato, assimilando sempre di più tutte le sottili sfumature del combattimento. Questo in genere prevede di memorizzare una lista di combo apparentemente infinita che possa essere sfruttata sia dal principiante che dal professionista, in un crescendo di consapevolezza che vi porterà a prendere a calci in culo prepotentemente gli avversari negli stessi passaggi in cui la prima volta le prendevate miseramente. Il feedback di miglioramento di sé stessi nel tempo è quindi ESSENZIALE perché questo tipo di giochi possa dirsi riuscito.

Dopo una generazione, più meno corrispondente a quella della PlayStation e del Nintendo 64, in cui traghettando dal 2D al 3D, gli sviluppatori non erano ancora in grado di formalizzare definitivamente una più moderna ed accattivante struttura per gli action games rimanendo con un piede in due scarpe (su PSX ad esempio uscì Strider 2, ottimo esponente del genere ma ancora totalmente relegato alle due dimensioni), fu con PS2 e la nascita del primo Devil May Cry ad opera di Kamiya (e con lo zampino di Mikami) che si consolidò definitivamente la formula del action stylish contemporaneo, e che poi verrà seguita da tutti i successivi titoli simili. La differenza concettuale principale rispetto agli antesignani di 20 anni prima di cui abbiamo parlato poco fa, sta sostanzialmente -oltre all’ovvio passaggio alle 3 dimensioni- nella maggiore complessità del sistema di controllo con l’abbandono dello stile a mani nude, salvo eccellenti eccezioni come God Hand e Viewtiful Joe, in favore di un approccio all’arma bianca nel 99% dei casi. Ma perché sostanzialmente, non è stato possibile evolvere in ‘scala 1:1 i picchiaduro a scorrimento mantenendo il combat system incentrato sulle pure scazzottate?

A mio parere per la difficoltà di realizzare un gioco realmente complesso ed appagante in quella direzione. Molto di ciò che definisce in particolare questo genere è la varietà di armi. DMC ha più armi per Dante. Bayonetta ha una spada, artigli, fruste ecc. Ryu Hayabusa è in grado di utilizzare ogni singola arma tipica dei ninja. Questi giochi sono basati sul passaggio di armi durante il combattimento e l’utilizzo di più combo con più strumenti di morte. Un gioco in cui si combatte totalmente disarmati, per essere profondo dovrebbe avere almeno un sistema per switchare da uno stile all’altro, qualcosa di simile si è visto in DMC 4 o anche ne La leggenda di gioco Korra. Il problema sarebbe però che per un occhio inesperto molto probabilmente ogni stile di lotta sarebbe difficilmente distinguibile. L’unico modo di ovviare sarebbe estremizzare gli stili, facendone magari uno solo incentrato sui pugni e uno sui calci, o uno particolarmente veloce e uno lento, ma immagino risulti comunque difficile poi contestualizzare tutto e inoltre, le arti marziali non vanno più di moda come 20 anni fa e la gente preferisce sicuramente poter sfruttare le armi. Anche la telecamera gioca sicuramente un ruolo importante in questo, non per nulla è comunque quasi sempre il tallone d’Achlle di questo genere. In un picchiaduro classico ad incontri come Street Fighter, entrambi i personaggi sono sempre visibile dalla stessa angolazione in ogni momento. Si può vedere la mossa di entrambi i giocatori allo stesso modo e la posizione e sarà sempre la stessa. In un gioco d’azione in 3D, la fotocamera può essere ovunque, e oltre ai personaggi, deve tenere in considerazione l’ambiente circostante, sarà quindi molto più difficile leggere i movimenti su schermo, tanto nostri quanto quelli nemici, ecco quindi che utilizzare armi significa aiutare l’occhio ad interpretare l’azione su schermo anche quando l’inquadratura non è ottimale, e inoltre a permettere un più agevole range di attacco rispetto a quello che permetterebbero gli arti.

No Place for Style

Capiamo quindi che se parliamo di stylish action che vogliano considerarsi degni di questa etichetta, è molto difficile uscire da questa struttura. Molti giochi propongono combattimenti a mani nude, c’è Yakuza, la serie Arkham di Batman, Sleeping Dogs e molti altri, ma in realtà sono giochi contaminati da svariati generi che nascono con scopi ben diversi rispetto al mero combattimento, il quale non sarà mai il fulcro unico dell’esperienza e possono quindi permettersi di proporre qualcosa di buono, ma non troppo articolato, in virtù delle altre mille derive ludiche. Ci sono delle eccezioni come i già citati Viewtiful Joe e God Hand, titoli di Clover Studio per Game Cube e PS2 usciti nei primi anni 2000, che sono riusciti invece in maniera brillante a reinventare e rinfrescare l’arte del cazzotto, ma non sono stati certo un successo di vendite, con God Hand addirittura blastato dalla maggior parte della stampa dell’epoca e riesumato come cult negli anni solo grazie al passaparola degli appassionati che lo avevano approfondito.

Ed ecco che posso cominciare ad avvicinarmi alle fila del mio pensiero. Gli stylish action game si stanno estinguendo perché sono giochi da APPROFONDIRE, possono si divertire immediatamente ma non gratificano al 100% al primo contatto, e questo commercialmente è un problema su praticamente tutti i fronti per l’industria del videogioco. Creare un ottimo action game significa già a partire dallo sviluppo, scommettere e impiegare molte energie su qualcosa che non è spendibile a livello di marketing. Come pubblicizzi un grande sistema di combattimento, un perfetto bilanciamento delle meccaniche e profondità delle stesse? Beh semplicemente, non lo puoi fare, od è comunque molto difficile.

Oggi si deve puntare su magniloquenti caratteristiche immediatamente riconoscibili come degne di attenzione, e quindi atmosfera, grafica, narrazione, o gameplay snelli e appaganti da subito, contesti maturi e cinematograficamente verosimili. Tutte queste caratteristiche cozzano con il DNA degli action stylish i quali sono necessariamente relegati ad una certa severità strutturale per mantenere i propri meccanismi sempre puntuali, senza incepparsi mai. Non possono puntare su un comparto estetico tecnicamente maestoso perché semplicemente non si riesce ancora a raggiungere lo standard dei 30 fps fissi, figuriamoci quindi cercare di mantenerne 60 all’interno di una tipologia di giochi che la necessità. Si deve puntare molto sulla vena artistica e sullo stile, ma roba asettica ed eccentrica oltre i limiti (esemplare un Killer is Dead, o proprio la strega con gli occhiali super provocante Bayonetta) viene apprezzata da una nicchia sempre più ristretta, generalmente affezionati alla cultura “nerdica” pop giapponese, e anche tradizionali rimandi all’animazione d’annata giapponese come Kyashan, Hurricane Polimar e simili fa sempre meno presa sul pubblico occidentale (quello giovane quanto meno).

Inoltre anche dopo la sua uscita un gioco action spesso è vittima di una critica superficiale da parte della stampa, stretta dalla morsa dei tempi editoriali da rispettare che entra in totale collisione con l’analisi di titoli che richiedono necessariamente del tempo per essere sviscerati, in virtù delle caratteristiche di cui sopra. Un caso eclatante, oltre al già citato God Hand che si rivelò uno degli scandali giornalistici più evidenti della storia, è stato Ninja Gaiden 3 che fu crocifisso da una fanbase isterica e poco attenta nel giudizio e da una serie di testate specializzate altrettanto superficiali, salvo poi essere apprezzato molto dai gruppi di videogiocatori appassionati del genere che si ritrovavano a condividerne gli entusiasmi nei vari sottoboschi social della rete come i forum.

Per gli sviluppatori inoltre non è più molto facile non essere influenzati dai generi che vanno per la maggiore. Anni fa un ottimo Vanquish, opera del poliedrico Mikami, cercava in qualche modo di inserire il DNA dell’action arcade di matrice nippponica -con tanto di score e leaderboard- all’interno del blasonato genere “sparamuretto” tanto in voga grazie a Gear of Wars. Il gioco risultava davvero innovativo grazie a un peculiare senso di libertà d’azione. In Vanquish potevi sfrecciare a velocità supersonica sul fondoschiena per tutto il livello. Un espediente semplice che però dona una sensazione di controllo dello spazio davvero fuori parametro per gli standard odierni. In questi frangenti, non è solo la scia frizzante di scintille e la visione offuscata stile tunnel che galvanizza il giocatore, ma è la percezione di costante pericolo vicino e incombente, generato da nemici svegli e non meno propensi di noi a sfruttare l’ambiente a tutto tondo per farci la pelle.

Vanquish però non vendette poi molto nonostante fosse un’assoluta perla, probabilmente perché troppo al di fuori dei canoni stilistici che andavano e vanno per la maggiore. Gli stessi Platinum Games con il loro ottimo Nier: Automata forse per la prima volta sono stati costretti a dirigere i propri sforzi produttivi verso un vero e proprio gioco ibrido per avere un ritorno commercialmente valido, in cui il combattimento è finemente realizzato ma sicuramente meno pretenzioso delle loro opere più hardcore, e il focus spostato su storia ed elementi ruolistici. Non è nemmeno un caso che escano sempre più musou spesso su licenze famose, l’unico modo per poter proporre titoli di combattimento campali facili da sviluppare e di richiamo è quello di proporre meccaniche di gioco ultra semplicistiche all’interno di contesti che richiamano grandi brand (vedi i vari musou dedicati a One Piece, Berserk, KenShiro, Dragon Quest, ecc.).

D’altro canto il giocatore medio non si vuole impegnare nel padroneggiare un sistema di combattimento o di controllo in generale, per il puro gusto dello score e del miglioramento della propria tecnica, e si accettano sfide sopra la media solo se a corollario c’è un altro tipo di reward più contenutistica, come possono essere il raggiungimento di un livello maggiore, nuove armi oggetti, un approfondimento della lore o delle ambientazioni, come ad esempio nella serie Souls. Un hack’n slash puro invece, se troppo semplificato difficilmente ha da offrire molto altro oltre la propria cifra stilistica, ed è il motivo per cui è spesso e volentieri un genere che giocato a difficoltà normale mostra una minima percentuale delle proprie carte travisando il giudizio del giocatore occasionale e allo stesso tempo nascondendo tutto lo charme di un prodotto molto più raffinato di quello che sembra. Persino il prossimo God of War, a cui di certo non mancavano i numeri per richiamare i fan al di là del genere, sembra aver cambiato radicalmente direzione per proporre qualcosa di più legato agli action adventure e meno morbosamente a stringhe di combo brutali (almeno fino a smentita).

Insomma, gli action stylish e tutto quel sottobosco di titoli super derivativi, sembra da qualche tempo totalmente sparito dai riflettori. Certo possiamo ancora trovare dei buoni giochi in tal senso, come Nioh che però fa parte di quei sottogeneri troppo contaminati da meccaniche ‘soulsiane’ per dirsi “puro”. Quest’anno ricorre il 15 compleanno di Devil May Cry e già da tempo si vocifera che negli studi di Capcom si stia lavorando ad un ipotetico quinto capitolo che non tenga in considerazione il reboot occidentale di qualche anno fa (le cui scarse vendite, nonostante tutti gli sforzi per attirare un pubblico non necessariamente “nippofilo”, non fanno che confermare tutto quello che si è detto in precedenza). Che sia finalmente giunta l’ora di non dover necessariamente rispolverare le console della vecchia generazione per divertirsi con un action immediato e profondo allo stesso tempo?

Oppure, un po’ come gli arcade dell’era 8 e 16 bit e i picchiaduro a scorrimento da sala si sono evoluti nei moderni action che abbiamo preso in esame in questa sede, stiamo già assistendo alla naturale evoluzione del genere per diventare definitivamente qualcosa di sempre e comunque edulcorato nella complessità e indissolubilmente legato ad impianti di gioco diversi come gli adventure, gli open world, gli rpg ecc.?

Se ci rifletto, molti generi arcade, o hardcore che dir si voglia, compresi i platform o gli shot’em up, sono sempre più retaggio di una vecchia scuola tenuta in disparte per far spazio a produzioni più remunerative. Ma se la sola constatazione di questo avvenimento è quasi pura retorica su fenomeni banali e consolidati, è solo quando ti rendi effettivamente conto che qualcosa manca da parecchio tempo nella paradossalmente sempre più grossa offerta videoludica offerta dal mercato, che ti fai due domande chiedendoti concretamente “Che succede?” e “Perché?”. Domane che si pongono in pochi mi rendo conto, la “nicchia della nicchia” di giocatori vecchi, barbuti e brontoloni come me, i quali vedono la loro passione ogni anno conquistare nuove fantastiche frontiere, perdendo purtroppo anche qualcosa per strada, spesso di importante.