Viaggio nel mondo dello sviluppo indipendente

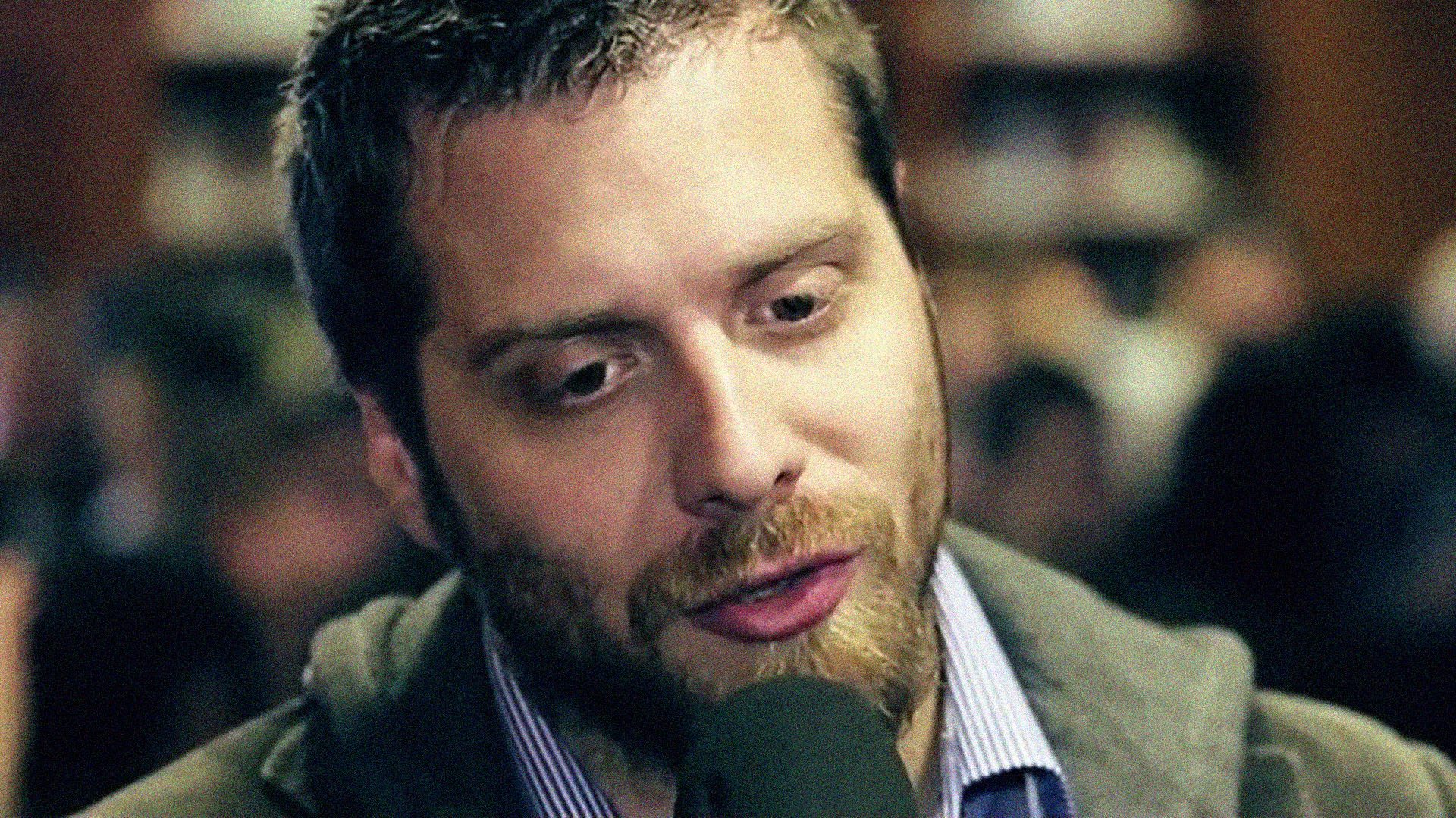

La prima cosa che ti colpisce di Gamera è il suo fondatore, Alberto Belli. Conosco Alberto da un po’, e qualche anno fa avevamo avuto il piacere di chiacchierare proprio qui su Stay Nerd, quando questo posto era ancora ai nastri di partenza e lui era ancora il Co-Fondatore di Storm in A Teacup, il team che ha fatto il suo successo con Nero e che poi Alberto ha lasciato.

Alberto è una personalità di quelle che “si amano o si odiano”. E credetemi, leggendolo a volte vi verrebbe da odiarlo. Di lui però apprezzo una cosa, che per me è sempre sinonimo di “carattere”, e questa è la sua volontà di parlare senza filtri. Sempre.

Facendovi un giro sulla sua personale pagina Facebook o sul suo blog (eldastyle.it) vi verrebbe da pensare che Alberto è uno che parla tanto, che ha sempre da dire la sua, su quello che è lo stile di certe personalità di internet, che non sanno evitare di intervenire sempre su tutto. Credo vi sbagliereste. Alberto non è il tipo che parla tanto o a vanvera; è uno che parla “il giusto”. Che ha una posizione chiara e riconoscibile, e che evidentemente si esprime quando c’è qualcosa che proprio non riesce a non dire. Questo imprinting si rispecchia in Gamera, nella sua comunicazione, nel suo modo di dire le cose.

Gamera Interactive nasce lo scorso anno, e da allora ha detto di sé “il giusto”. Inizialmente il suo primo titolo, “Unit 4” un action/adventure a scorrimento laterale in salsa 8 bit. Poi la bomba: l’arrivo nel team di Chris Avellone (Torment e Fallout 2 tra i vari) come Consulente Creativo. Nel mentre la scimmia: che staranno facendo? Come sarà il prossimo gioco? “Albé me lo giri un comunicato?”. Silenzio. Intanto è passato più o meno un anno, e visto che le chiacchiere con Alberto mi danno sempre da pensare, l’ho contattato e gli ho detto: “Parlami di Gamera”.

L’idea è quella di intraprendere un viaggio, noi e voi insieme, alla scoperta del settore dello sviluppo indipendente. Che cos’è? Che cosa fa? Dire “indie” oggi sembra identificare una chimera, un mostro indecifrabile il cui nome – nel nostro caso “Indie” per l’appunto – è diventato un cliché dettato dall’informazione. Eppure la definizione di “indipendente” è quanto mai complessa. I team fioccano, i progetti falliscono, ed essere indipendente significa oggi giocare in un mare di luci ed ombre: comunicative, economiche, lavorative. Una stima dello scorso anno – mi perdonerete se sono approssimativo – diceva che circa il 90% dei progetti indipendenti fallisce. Questo è sintomatico di quanti probabilmente se ne affaccino sul mercato, di come l’offerta abbia ampiamente surclassato la domanda.

Ma al di là di questo: cosa significa essere indipendente? Come fa un team a raggiungere il successo? Ma soprattutto: cosa significa essere indipendente in Italia?

Perché c’era una tendenza una volta, ed era quella di fare dell’Italia il fanalino di coda del settore del videogioco. Era logico e giusto, poiché in Italia non c’era granché negli anni ’90, se non qualche sede di compagnie internazionali che, per lo più per motivi di comunicazione, avevano aperto i battenti tra di noi. Si pensava a Giappone e America, che si considera, a ragion veduta, i templi del codice dedito all’intrattenimento. Poi la tendenza è cambiata ed il mercato è diventato libero. La comunicazione su internet è esplosa e i piccoli team hanno cominciato a sentire di poter dire la loro. Il crowdsorcing e il crowdfunding hanno offerto nuove possibilità di lavoro e finanziamenti e – arrancando a fatica – il fenomeno indie è finalmente esploso. L’Europa è diventata una vera e propria fucina di idee indipendenti, e con essa l’Italia, che finalmente ha potuto proporre idee alla pari con il resto del settore, anche quando i mezzi non hanno concesso che campagne su Kickstarter e poco più.

Gamera si pone in una via mediana, indipendente sì, ma composta da persone che il settore lo hanno fatto e vissuto. Che in passato hanno superato i gironi infernali dello sviluppo verso il successo. Gente come Alberto, che ha scritto, sviluppato, parlato, finanziato. Persone che ne hanno viste di cotte e di crude. Non alle prime armi, ma semplicemente un gruppo di professionisti che hanno messo l’esperienza al servizio di loro stessi. Sul proprio sito, Gamera si definisce un gruppo di “ninja”, ma sul pensiero poc’anzi espresso, concorderete con me nel definirli più come dei ronin: liberi, indipendenti, senza padrone ma solidi, formati, e in tal senso “forti”.

Qui sta il fascino di Gamera. Qui sta il motivo del perché si sia scelto Alberto come anfitrione del nostro primo viaggio nel settore indipendente. “PRIMO” perché con questa intervista ad Alberto Belli, Stay Nerd comincia il suo viaggio nel mondo degli indie italiani. Abbiamo scelto Gamera per offrirvi prima il punto di vista di qualcuno che ce l’ha già fatta e che ora, come Ronin, ha semplicemente intrapreso una nuova avventura. L’idea è quella di dimostrarvi che il settore è fervente, che esistono idee di cui non si parla spesso e di cui invece si dovrebbe essere orgogliosi, quanto meno per questioni di identità geografica. Vogliamo parlarne, scoprire opinioni, rispondere alla domanda: “si può avere successo da soli in Italia?”.

Alberto, togliamoci subito un dente: quanto è difficile in Italia dar vita ad una realtà come Gamera? Il settore dei videogiochi è più spinoso degli altri a livello imprenditoriale, oppure le difficoltà nell’aprire e tener viva un’azienda sono le medesime a prescindere dallo scopo?

Le difficoltà sono le stesse, oltre a tutte le complicanze dovute al fatto che fiscalmente e burocraticamente i videogiochi non esistono, in pratica, dal punto di vista dello sviluppo. Non è possibile avere accesso al credito normalmente; è sempre impossibile spiegare cosa si fa in realtà; è borderline spiegare un tipo di business che ha tempi tutti suoi e dinamiche uniche. Così da sempre, nessuna novità. Mettere in piedi una cosa tua certifica semplicemente tutto questo, e anche se non è la prima azienda che metto in piedi, questa volta ho seguito veramente ogni aspetto del kick-off in maniera diretta. Ed è veramente drammatico, da questo punto di vista.

Da veterano della stampa specializzata, quali differenze vedi principalmente tra quella dell’epoca cartacea in cui hai lavorato anche tu e quella odierna, principalmente focalizzata sul web? Quali sono i pregi e i difetti delle due rispettive epoche?

Il professionismo delle diverse realtà editoriali e i professionisti al lavoro. La democratizzazione dettata da internet ha portato tutti a pensare che scrivere sia una cosa facile da fare. Un po’ come nello sviluppo diciamo, dove il 99% dei developer è convinto che poter fare giochi sia saper usare Unity. Non funziona proprio così. All’epoca eravamo veramente pochi, esistevano le redazioni e stavamo tante ore in ufficio immersi nel lavoro. Internet non era come ora e il lavoro probabilmente era sul serio più giornalistico. Occorreva cercare, confermare le fonti, fare check vari e anche i rapporti con le software house e i publisher erano impostati in maniera differente rispetto ad oggi. Non che oggi la qualità sia scomparsa del tutto, ma 20 anni fa se una rivista era fatta male, chiudeva. Oggi non funziona così. Trovi di tutto. A prescindere dalla qualità dei contenuti.

Quale è il focus di Gamera? In cosa vuole differenziarsi rispetto agli altri studi di sviluppo italiani? E rispetto alla realtà internazionale?

Gamera è un’azienda e in quanto tale deve arrivare a dei risultati finanziari di un certo tipo, in primis. Il business sostenibile è la chiave e il buon lavoro è semplicemente la via migliore per ottenere dei risultati. Il focus di ogni team, come cerco di spiegare a chi inizia, è sopravvivere al primo prodotto, intanto. Nel caso di realtà nate con un’idea un po’ più strutturata come la nostra, di raggiungere gli obiettivi determinati durante la pianificazione del progetto. La differenziazione dagli altri non è sicuramente il punto di partenza con cui mettere in piedi un piano. Noi sappiamo fare delle cose molto bene e intorno a ciò abbiamo impostato una serie di ragionamenti. Credo che la differenza tra chi fa cose in un certo tipo e di un certo livello, rispetto agli altri, sia evidente alla ragione nel lungo periodo. Senza doverla sottolineare. Fermo restando che la dimensione di certe cose in Italia spesso si perde per una serie di motivi che vanno un po’ oltre. Ma questa è un’altra storia. E per fortuna non è risaltare in Italia a renderti importante, anche se può far piacere magari a livello personale.

L’esito del lancio del primo gioco è sicuramente importante, se non fondamentale, ai fini del futuro di studi indipendenti. Come si deve lavorare in tal senso? È un fattore che condiziona le scelte?

È un po’ come la seconda parte della risposta precedente. Non stiamo lanciando un gioco, stiamo posizionando un’azienda sul mercato. Ci sono degli step molto più importanti da sistemare prima e dopo un lancio, e non riguardano quasi mai il prodotto X o il prodotto Y. Le scelte sono tutte condizionate in questo senso, non di certo dal gioco che esce prima o dal gioco che esce dopo.

È difficile trovare professionisti italiani che possano garantire una qualità del lavoro consona allo sviluppo di un videogame competitivo a livello internazionale, oppure i “talenti” e le risorse creative ci sono e – semplicemente – le difficoltà sono altre?

Alcuni tra i più grandi professionisti del settore sono italiani. E sono tutti all’estero. Io ho sempre e solo lavorato con l’estero e se devo essere sincero, gli unici problemi avuti anche soltanto a livello di singoli episodi, sono arrivati sempre da qui. Non si tratta poi di un discorso di capacità ma più di educazione. Tanta gente non sa stare al mondo, per essere estremamente sintetici. Fare un gioco, oggi, è quasi l’ultimo dei problemi. Trovare le persone adatte è sempre il passaggio più difficile ma non per questioni di competenze, quanto di forma mentis. Ma è anche uno dei rischi che purtroppo si corrono con profili Junior alle prime esperienze. Spesso è più il tempo che perdiamo a spiegare il perché occorra fare determinate cose, che a farle. E nei posti normali io non dovrei perdere il mio tempo a spiegare cose a chi dovrebbe limitarsi a farle, per esempio, in ottica di dinamiche che di certo non gli competono. Purtroppo la mentalità sbagliata si cambia solo con lacrime e sangue, nei casi dei più illuminati ovviamente. In generale c’è quella brutta tendenza per cui si pensa di sapere tutto, senza sapere un bel niente, specialmente a livello di produzione, di marketing e di business in generale. Il Junior tende a pensare che fare il manager sia un lavoro semplice, nel migliore dei casi. O che un Producer passi il suo tempo non si sa bene in quale modo. In realtà mettere in condizione di far rendere tutti al meglio, per soddisfare richieste di terzi, che spesso a loro volta chiedono cose che gli vengono richieste, è più facile da scrivere che da spiegare. Comunque oggi i talenti sono tanti. L’arroganza pure.

Una domanda un po’ provocatoria. I prodotti indipendenti sono spesso e volentieri piuttosto interessanti, ma vivono anche di compromessi. Si punta spesso più sul lato estetico e narrativo, lasciando intendere che una vera forma di gameplay non sia importante, o altrimenti si cerca una formula di gameplay vincente, magari semplice, che non vada per forza di cose accompagnata ad un comparto tecnico degno di nota.

È cosi difficile creare un gioco a tutto tondo? Qualcosa che si avvicini alla concezione di titolo AAA? È sempre e solo una questione di budget o ci sono altre considerazioni da fare nelle scelte creative di un team di sviluppo?

Creare videogiochi è difficilissimo ed è sempre una questione di budget, che piaccia o meno. Il tempo è un costo e la differenza tra fare le cose per sport e per un’azienda è sempre il conto economico. Un indie che lavora da casa ha tutto il tempo del mondo. Zero scadenze e tanta voglia può raggiungere risultati incredibili. Ma senza le scadenze di cui sopra è tutto più facile. L’abilità sta nel riuscire a fare cose di livello che siano utili in un quadro generale molto più complesso e variegato, che cambia poi di realtà in realtà. Ma di nuovo: la differenza tra il professionista e l’amatore passa anche per questo. Fare le cose tra amici non è fare lo sviluppatore. Puntare sul lato estetico è un trend che molti hanno percorso in nome dell’arte e della creatività, generalmente cavalcato da quelli di cui sopra, che hanno molto tempo libero e zero pressioni. Ma è anche un qualcosa che può risultare strategicamente valido. Alcuni tipi di prodotti hanno dietro ragionamenti un po’ più complessi. Un gioco story driven può essere più economico da sviluppare per N motivi, per esempio, e consente di lavorare facilmente dal punto di vista della comunicazione, se impostato bene. Comunque, in generale, non c’è niente di diverso a livello di impostazione del lavoro tra un AAA e un giochino da qualche migliaio di €: le fasi di sviluppo sono le stesse, i problemi che si possono riscontrare pure. Cambia semplicemente la scala, in maniera esponenziale. Il problema di molti, anzi, è proprio pensare che ci sia una qualche differenza tra le due cose. La famosa mentalità sbagliata di prima.

In tal senso, quali sono i progetti a lungo termine di Gamera? Dove volete arrivare?

Vogliamo arrivare ad essere considerati uno studio affidabile, in grado di sfornare dei prodotti di qualità. Uno studio nato per durare nel tempo, che possa ritagliarsi uno spazio importante step by step in un settore competitivo dove tuttavia c’è ancora spazio per chi sa lavorare in una certa maniera. Tutti discorsi che sono oltre il singolo progetto, per l’appunto.

Credi che la grandezza di certi progetti, che hanno richiesto palesemente risorse e tempo ingenti, giustifichi sempre e comunque le libertà che si prendono gli sviluppatori nei confronti dell’utente finale? Parliamo di trend come quello del DLC, o le rovinose patch al day one ad esempio.

Il potere è in mano all’utente finale, non allo sviluppatore o al publisher. Non ti piace una cosa? Non comprarla. Non ami la policy relativa a questo o quello? Non seguirla. Lanciare un gioco, dal più piccolo al più strutturato, è una pratica così complessa che spesso il discorso aggiornamento è un qualcosa che va oltre la comprensione da parte dell’utente. Ed è anche giusto così. Quello che posso dire è che non è interesse di un developer non rilasciare contenuti che non siano al meglio senza ritocchi, ma è pur vero che quella cosina che è internet ha cambiato tutto anche in questo senso. Queste cose accadevano pure prima: semplicemente si riportava il prodotto in negozio, se non era di gradimento. Oggi ci sono i refund. Inoltre gli scontenti facevano molto meno rumore senza Facebook, Twitter e i social network. E consideriamo che il popolo di internet non è una fotografia dell’utente che acquista e gioca, anzi.

La seconda questione che ti vorrei porre è quella relativa alla realtà virtuale. Da sviluppatore, può essere un vantaggio il fatto che, essendo una prospettiva ancora sperimentale e “neonata”, ci sia più spazio di manovra per osare e meno concorrenza con cui fare i conti? Oppure è un percorso lavorativo che si può bellamente ignorare, per concentrarsi su altro a cuor leggero?

La VR non ha senso alcuno, a livello di business, per uno sviluppatore di videogiochi. Non esiste un mercato; la presenza di feature VR non è un selling point per nessuno; implementarla non porta benefici di nessun tipo al prodotto a livello economico ma necessita comunque del suo effort. Naturalmente tanti indie si sono lanciati sulla scia chi ha sbandierato numeri e potenzialità, perché poi – de facto – per qualcuno sarà pure stato un affare remunerativo. La realtà è che non interessa a nessuno, specialmente quando proposta da un piccolo dev. Io riporto semplicemente un dato. Poi se qualcuno venisse a bussare, pagando, per fare cose, sarebbe un altro discorso. Ma anche questa è una storia un po’ diversa dal lanciarsi al buio nel nome del pionierismo, in un mercato che non ha nessun numero dalla sua. Sto parlando di videogiochi, ripeto. Niente a che vedere con altre applicazioni della VR, molto più utili e probabilmente sensate anche dal punto di vista dei conti.

Ci puoi parlare del vostro prossimo lavoro? Sappiamo che si tratta di un gioco fantasy… Possiamo avere qualche dettaglio inedito?

Ti posso parlare del primo, Unit 4. Platform 2D in uscita su Xbox One in esclusiva. Del prossimo si sapranno cose a brevissimo giro; ufficialmente non abbiamo mai parlato neanche della questione fantasy. C’è chi ci è arrivato spulciando la nostra pagina Jobs. Pochi giorni fa abbiamo ufficializzato la collaborazione con Chris Avellone, che è forse il più grande di tutti per quel che riguarda i GdR occidentali. Parliamo di un personaggio che ha scritto e plasmato la storia del genere negli ultimi 20 anni, lavorando su capolavori come Planescape, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Icewind Dale, Divinity Original Sin. Uno dei fondatoti di Obsidian, uno dei più grandi designer e scrittori in attività. Cosa farà con noi lo abbiamo spiegato in una press release, e maggiori info arriveranno veramente a breve giro con un unveil piuttosto pesante a livello mondiale. Ora se pensi a quest’ultima cosa, l’internazionalità di quello che facciamo, mettendoci vicino la presenza di Chris, rispondi anche alla domanda del come ci poniamo rispetto agli altri, in un certo senso. Queste non sono cose che avvengono in automatico; uno come Avellone non lavora esattamente con il primo che capita e l’annuncio del gioco fatto nel modo in cui sarà fatto non è una cosa per tutti. E non parlo di Italia, parlo di mondo. Ma del resto pure Unit 4, per esempio, era stato annunciato su IGN US e sul blog di Microsoft in sincro, nel momento in cui qui erano tutti concentrati sulle cifre imbarazzanti del censimento 2016 dei developer nostrani. Forse sarebbe il caso di porre l’accento su cose come questa, su Kunos che vende 1.5M di copie di Assetto Corsa o sulle critiche pazzesche di quel capolavoro di Redout di 34BigThings, invece che sui 10.000€ di fatturato dello studio composto da due persone che lavora da casa. Ma evidentemente funziona così. Dopo un po’ non ci fai neanche più caso.

Oltre – ovviamente – al tuo lavoro personale, quali sono le realtà italiane che si stanno muovendo bene nel settore, secondo il tuo giudizio?

Quelle appena citate, per cominciare. Io sono fanboy di Kunos, uno studio fatto da professionisti incredibili che non hanno mai detto una parola fuori posto da che ho memoria, e che hanno sfornato, in 20, un gioco che potrebbe far vergognare senza problemi team di 500 persone come quelli di Forza o Gran Turismo. Un gioco da 1.5M di copie, ripeto, che ha macinato numeri che neanche in Milestone ai miei tempi riuscivamo a fare, con una struttura molto diversa. 34BigThings è in qualche modo in scia ed ha tirato fuori un altro racing, molto diverso, che è forse il primo vero erede di Wipeout e F-Zero, che sono un pezzo di storia dei videogiochi. Ovviamente metto dentro Storm in a Teacup, perché in 15 mesi abbiamo rilasciato due prodotti e perché comunque NERO ha rappresentato una serie di achievement, anche personali, che vogliono dire tanto: è stata la prima esclusiva Xbox One di uno studio italiano; è stato l’unico gioco indie presentato da Microsoft all’E3 di Los Angeles di tutta la line-up indie; è stato una serie di prime volte a più livelli per la nostra industria. Ed è stato grazie a un piano messo in piedi ad arte, che ha preso il via quando sono riuscito a sistemare l’annuncio su IGN US e su EDGE lato carta, oltre a una cover americana di IGM con una tiratura di 1M di copie, fatta proprio in occasione della Game Connection, che si è delineato tutto. Tutti i deal che hanno consentito poi l’arrivo di un publisher, le versioni PS4 e Steam, la versione fisica e via dicendo, sono cose che ho seguito personalmente dall’inizio alla fine e che si sono poi concretizzate anche molto dopo la mia uscita dall’azienda, divenuta solida proprio in funzione di tutto questo. Con l’arrivo di Lantern, STC ha fatto comunque tripletta in un paio di anni, diventando una delle aziende più produttive in circolazione, dati alla mano. Poi vabbè, c’è la solita Milestone che è fuori concorso ma anche Ovosonico, Digital Tales, RedBit, Studio Evil…

Il “creatore di videogiochi” è un lavoro che si può imparare o è una vocazione che nasce dall’incontro di tanti diversi interessi e talenti convogliati in un’unica passione?

Quello che voglio chiederti: si può insegnare veramente a fare videogiochi? Esiste un manuale da seguire? Cosa pensi delle scuole con queste finalità? E, scusa la provocazione, perché i più grandi personaggi dell’industria internazionale non hanno mai seguito un percorso del genere?

Si può insegnare e si può imparare. Per insegnare devi aver fatto cose a un certo livello, per imparare devi ascoltare chi ha fatto cose a un certo livello. È semplicissimo. Il problema, qui, è che partiamo sempre dalla fine. Esistono corsi dalla notte dei tempi, in un settore che comincia a prendere forma adesso. Oggi c’è una buona offerta in diverse modalità, perché i docenti non sono improvvisati e dietro le scuole ci sono le aziende. Ciclicamente invece, scuole e corsi erano fioriti in determinati momenti, messi in piedi da chi cavalcava l’onda del denaro, con tutte le conseguenze nefaste del caso. Hanno cercato spesso di coinvolgermi in queste situazioni e ho sempre rifiutato, proprio perché non mi andava di essere accomunato a professionisti che professionisti non erano. Da un triennio invece, insegno all’università e la stessa Gamera è partner di un’importante realtà privata che si dedica proprio a queste cose. Nessuna pubblicità, basta usare Google per capire. I più grandi personaggi dell’industria sono tali anche perché hanno avuto la fortuna di nascere in un momento in cui non si trattava di seguire un percorso ma di inventarlo, un percorso. C’è sempre qualcosa da imparare da chi ha più esperienza. Ovviamente all’estero la situazione è di gran lunga migliore anche da questo punto di vista, ma la domanda che un aspirante studente deve sempre porsi è: “Chi sono i docenti? Cosa hanno fatto?”. Il resto conta zero. E poi 16 anni dopo ancora imparo cose anche io. Fare videogiochi è come fare il dottore: non si smette mai di studiare, il settore cambia alla velocità della luce, sempre. Sotto ogni punto di vista.

Fortunatamente l’Italia si sta muovendo su questo aspetto. Il videogioco diventa un medium la cui importanza si fa sempre meno sottovalutabile, e molte persone cominciano seriamente a pensare come inserirsi nel meccanismo. Dall’alto della tua esperienza, praticamente maturata sotto tutti i punti di vista, quali sono – se ce ne sono – i reali consigli che daresti a chi vuole concretamente mettersi in gioco nello sviluppo di videogame?

Oltre alle solite banalità del tipo “non mollare mai”, il mio consiglio pratico è sempre e solo lo studio. Non inteso come frequentare un corso e basta ma a 360°. Leggere, informarsi sulle direzioni che prende il settore, aggiornarsi, sapere chi fa cosa, dove, quando. Non bisogna mai sedersi davanti a una persona per un colloquio, per esempio, senza sapere chi è, cosa ha fatto. Non bisogna mai farsi trovare impreparati davanti a certe domande che poi, stringendo, hanno a che fare con una passione nel 99% dei casi, perché il mondo dei videogiochi è e resta una figata, oltre che un settore fatto di bella gente che magari mette la giacca e la cravatta meno di altri, ma che muove aziende vere e denaro come pochi altri. Un passaggio all’estero per me è obbligatorio; stare a contatto con gente di culture diverse apre la mente e, se parliamo di videogiochi in territori consolidati, anche le opportunità sono diverse per numero e tipo di esperienze fattibili. Ascoltare sempre chi ha più esperienza, non lanciarsi. Non occorre sbagliare per forza per poter dire poi che era necessario. Non è vero. La scuola esiste proprio per quello. Sapere cosa non fare è più importante di sapere cosa fare, quando inizi un percorso.

Da ex giornalista di settore a sviluppatore, cambieresti mai quella che era la tua prospettiva passata sui videogiochi e sui tuoi canoni di giudizio? Conoscere bene il dietro le quinte, quello che sta dietro la genesi di ogni progetto, cambierebbe in positivo la visione e quindi l’opinione sullo stesso? Oppure è un bene ed è giusto che il giornalista, cosi come l’utente finale, possa giudicare semplicemente il prodotto per quello che è, a prescindere da qualunque altra considerazione?

Era una cosa su cui volevo scrivere due righe sul blog pochi giorni fa, partendo da un ragionamento sul cinema. Conoscere il dietro le quinte, personalmente, mi aveva già cambiato la prospettiva quando non ero ancora arrivato allo sviluppo ma solo al publishing, anche se mi rendo conto che no, in linea teorica, un utente non è tenuto a sapere cosa succede ma solo a farsi piacere, o non piacere, un prodotto che spesso costa anche 70€. E che ha quindi il diritto di massacrare, nel caso. Dal punto di vista dei giornalisti, che sono il vero problema, il ragionamento invece è diverso, specialmente quando alcuni si lanciano in riflessioni completamente decontestualizzate, andando a toccare punti di cui sono palesemente all’oscuro, specialmente riguardo dinamiche tecniche o anche di produzione. Parlavo del cinema perché la critica cinematografica, anche per una questione anagrafica, è generalmente più strutturata e attrezzata da questo punto di vista, considerando poi che la produzione di un film, seppur con le sue complessità, è esponenzialmente più semplice di quella di un videogioco, dove le criticità possono non dipendere necessariamente da errori del singolo ma da questioni che sfuggono ogni logica. Sicuramente fare determinate cose ha aumentato il rispetto del lavoro altrui in maniera ulteriore, perché tanti prodotti non di prima fascia, problematici, ritenuti “brutti” dall’utente e massacrati dalla “critica” hanno dietro tanta fatica, persone che hanno fatto rinunce, nottate di sudore, passione e tanto altro. Tutte cose che non è giusto liquidare in un certo modo, al netto poi del sacrosanto diritto di mettere un 3 quando serve. Ecco, non rivedrei mai, a livello numerico, dei giudizi dati quando ho iniziato su Game Republic, PlayStation Magazine, XBM o la stessa Eurogamer che ho diretto dal 2008 al 2010. Ma cambierei sicuramente qualche parola di quelle usate all’epoca, perché ne avrò utilizzate di sbagliate, ritenendo di essere simpatico verso i nostri lettori, senza far caso a quello che avrebbe potuto pensare una persona che in quel votaccio e in quelle battute, vedeva i suoi sacrifici, i soldi spesi, i problemi affrontati. Poi è chiaro, c’è pure tante brutta gente in giro che le brutte parole se le merita. Ma fa parte del gioco.