“In the future everyone will be world-famous for 15 minutes”.

Andy Warhol – al secolo Andrew Warhola – è esattamente il Maestro di cui abbiamo bisogno, ma che (forse) non meritiamo. Se, a tanti anni dalla sua morte, il suo percorso estetico non è ancora stato pienamente compreso, se occorrono tante parole e tanta critica per spiegare lo stile che più di tutti ha abbracciato il linguaggio popolare, è chiaro che siamo davanti a un fenomeno molto più complesso di quanto si possa immaginare. Comprendere le motivazioni alla base della Pop Art significa addentrarsi nei segreti della comunicazione mediatica contemporanea. Studiare il personaggio di Warhol e la sua presenza nella cultura Pop (di cui è probabilmente il guru più longevo e consapevole) è un’azione intellettuale sempre attuale e propedeutica di tutte le analisi in cui vorremo cimentarci in futuro.

Andy Warhol e la transmedialità

Se ora come ora pensate a un soggetto per un film, un fumetto, un libro, la domanda immediatamente successiva riguarderà il suo potenziale transmediale. Che significa? In che modo lo stesso concetto può essere declinato in diversi linguaggi. Se, fino a qualche tempo fa – tanto per fare un esempio – eravamo abituati a leggere il fumetto tratto dalla serie o a vedere il film tratto da libro, da qualche anno a questa parte siamo stati svezzati a osservare come gli stessi personaggi e gli stessi universi vivano in diversi formati, in maniera indipendente ma complementare. Sempre più attenti al canone, stiamo attenti che la serie animata non contraddica quello che abbiamo visto al cinema, e così via. Ecco, possiamo parlare di Warhol come uno dei primi franchise transmediali coscienti di esserlo. Warhol fu il celeberrimo pittore delle Marylin e delle Campbell’s Soup, è vero, ma è anche stato un regista di cinema sperimentale, uno sceneggiatore, uno scultore e un attore. La sua famosissima Silver Factory altro non era che un enorme capannone (più d’uno, a dirla tutta) dove tutto ciò che contava o che sarebbe contato in quella fase storica aveva inizio, svolgimento o fine. Là si intrattenevano personaggi come Lou Reed, Allen Ginsberg e Salvador Dalì artisti, icone a tutto tondo, eccelsi rappresentanti – ognuno della sua arte. La stessa idea, nata nella mente di Warhol in uno dei tanti flussi artistici della Factory, poteva essere declinata in scultura o in pittura o, perché no, su pellicola cinematografica.

Così, le già citate Zuppe in scatola Campbell – che tutti conosciamo riprodotte in serie su tela, erano anche sculture tridimensionali, o motivi decorativi per degli abiti.

La versatilità dell’icona, di cui Warhol è stato il più importante promotore, permette tutt’oggi di poter comprare (a cifre più o meno inclusive) autentiche opere d’arte. Idealmente, ogni casa può diventare museo e – così come gli oggetti quotidiani diventano protagonisti dell’immaginario intellettuale contemporaneo – i piccoli acquirenti diventano collezionisti, promotori, mecenati. Sia chiaro: la reale democratizzazione dell’arte è molto lontana dal realizzarsi e Warhol non fa che indicare una via.

Andy Warhol: il naturalismo nell’età capitalista

Quante volte abbiamo viste riprodotte le fattezze stilizzate della Monroe, di Mao Tze Tung o di Liz Taylor su tela (ad andare bene) o magliette, tazze e oggetti di varia natura e destinazione? La serialità è la grande risposta che Warhol ha dato all’interrogativo-principe dell’Arte Contemporanea: che fine fa l’opera nell’epoca della sua riproducibilità tecnica? Cosa determina il valore di un oggetto, quando questo non è più un unicum nella Storia, originale e irripetibile? I critici e gli autori, va detto, sono stati sconvolti da molto prima dell’arrivo Warhol: più o meno alla metà dell’Ottocento, quando la fotografia ha fatto irruzione nelle vite quotidiane. La pellicola (quella sì, unica) poteva dare vita a un numero potenzialmente infinito di stampe: allora qual era l’opera d’arte? L’idea o l’oggetto? Questa domanda, che oggi diamo un po’ per scontata, aprì le porte a quel gran casino che è l’Arte Concettuale (molto tempo dopo la fotografia, ma tant’è: la Storia ha bisogno dei suoi tempi), che ha contribuito al graduale allontanamento del grande pubblico dai musei. Quando l’arte diventa solo concetto, in poche parole, la sua forma perde progressivamente di importanza e il flusso comunicativo tra autore e fruitore non può che subire una battuta d’arresto. Poco prima che questo problema diventasse davvero limitante, Warhol aveva studiato come applicare il concetto a una forma che fosse la più appetibile possibile per il pubblico. Letteralmente.

Andando ad approfondire il principio dei 15 minuti di fama per tutti, unendolo alla sua connaturata ricerca per l’icona (mutuata da una profonda religiosità, mai sbandierata, ma sicuramente molto sentita), Warhol ha portato nei più importanti musei del mondo barattoli e scatole da supermercato. L’arte è vostra, sembrava urlare ai suoi spettatori. L’arte è seriale, il concetto è alla portata di tutti. L’arte è popolare o non è.

Andy Warhol da iconografo a icona

Dopo tutto questo, capiremo bene l’importanza che Warhol ha avuto nella Storia dell’arte di tutti i tempi. La sua curiosità ha fatto da stimolo non solo alla sua ricerca, ma anche alla produzione di tanti personaggi che fanno la loro gran figura nell’Olimpo delle icone pop. È rimasta nell’immaginario comune la famosa banana di Warhol, sulla copertina del meraviglioso album dei Velvet Underground, dal nome quanto mai autoesplicativo: Velvet Underground & Nico, con la partecipazione della particolarissima cantante tedesca così ben raccontata dal film di Susanna Nicchiarelli Nico, 1988. Non solo: sapete chi era un’altra assidua frequentatrice della Factory di Warhol, talmente benvoluta da guadagnarsi il soprannome di Pasta Queen? La nostra Loredana Bertè, forse una delle artiste più eccentriche e longeve della canzone italiana. La musica era certamente un elemento imprescindibile, in quegli anni Sessanta che videro fiorire attorno al Capo (questo era il titolo con cui Warhol voleva essere riconosciuto nei suoi laboratori) il vero spirito della loro epoca. Prendeva forma, in quelle Factory, un mondo dorato in cui l’importanza dell’immagine poteva anche diventare un’arma a doppio taglio. A pagare le spese di questa prepotenza estetica fu una delle muse più amate di Warhol, Edie Sedgwick la cui vita è raccontata nel biopic Factory Girl, con Sienna Miller nei panni della Sedwick e l’australiano Guy Pearce in quelli di Warhol. Qui l’artista è disegnato come un’ombra inquietante, una specie di vampiro pronto a succhiar via vita e bellezza dalle creature che lo circondavano, con un’interpretazione del personaggio storico decisamente sbilanciata sul punto di vista dei suoi detrattori.

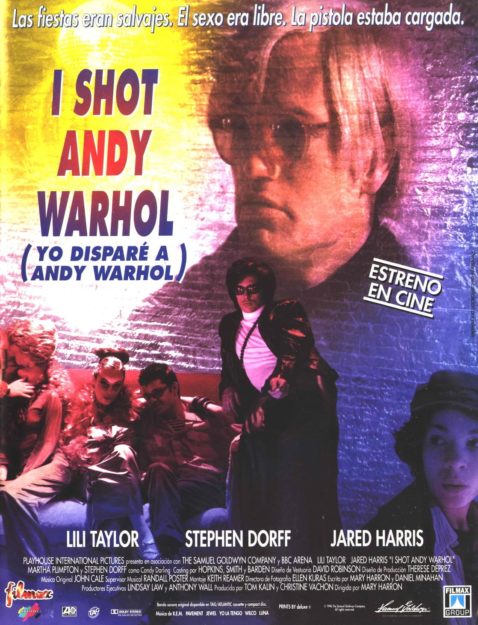

Warhol-personaggio è parte fondamentale anche del film del 1996, Ho sparato a Andy Warhol. In questo caso, l’artista è raccontato dal punto di vista dell’attivista femminista Valerie Solanas (qui interpretata da Lili Taylor), che nel giugno del 1968 gli sparò, dopo il rifiuto della sua pièce teatrale. In questo caso il padre della Pop Art ha il volto di Jared Harris.

Chi meglio di David Bowie avrebbe potuto interpretare il dandy per eccellenza, il Maestro dal fascino ambiguo e dall’animo fragile? Il Duca Bianco non si è fatto sfuggire l’occasione e veste i panni di Warhol in Basquiat del 1996, diretto da Julian Schnabel, regista che in questi giorni sta spopolando con un altro biopic d’artista: Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità.

Infine, nessuna icona è davvero tale se non diventa – almeno una volta – oggetto di ironia. Il caschetto platinato e l’aria snob di Warhol sono i protagonisti di uno sketch memorabile di Danny De Vito che, nella sit-com Always Sunny in Philadelphia, prende in giro lui, la sua arte, la musealizzazione degli oggetti d’uso comune e l’ignoranza di certi critici. Una vera e propria opera d’arte della satira. Buona visione.