Electric State, nuova opera di Simon Stålenhag, si lascia indietro l’infanzia di Tales From the Loop per approdare a una maturità narrativa e concettuale

Gli anni ’10 sono finiti da un paio di mesi, ormai, e con loro si chiude – assecondando rispettosamente le leggi dei corsi e ricorsi storici – l’epoca d’oro del nostalgismo anni ’80. Il nostalgismo è quell’applicazione pratica del disneiano cerchio della vita per cui la specie umana, alla soglia dei trent’anni, sente l’irrefrenabile desiderio di tornare all’infanzia – ai giochi, ai cartoni, alle merende di quel periodo felice – e non trova altro modo di soddisfare questo bisogno che propagandando la superiorità della sua decade di nascita rispetto a quella di tutto il resto degli esseri umani sulla faccia della terra, nati troppo presto o troppo tardi per crescere in quell’epoca di paradisiaca.

La nostalgia, del resto, è uno dei sentimenti che distingue l’uomo dal resto degli esseri senzienti, ed è anche un perfetto motore per la macchina dei consumi: lo sanno bene le industrie del cinema e della serialità, che negli ultimi anni hanno nutrito un’intera generazione di surrogati delle loro ore più felici, con reboot, remake, e prodotti realizzati su misura per un determinato pubblico.

Il loop della nostalgia

Appena tornato alla ribalta grazie alla serie Amazon Tales from the Loop, il romanzo illustrato Loop dell’autore svedese Simon Stålenhag ci presenta scorci di narrazione da un tempo passato, in un luogo reale in cui hanno avuto luogo eventi mai accaduti. Le illustrazioni di una Svezia alternativa, a cavallo tra anni ’80 e ’90, accompagnano frammenti di storie, racconti, memorie dell’infanzia di un bambino nato e cresciuto nella weirdness del luogo che custodisce il più grande acceleratore di particelle mai realmente costruito.

Loop è un prodotto che si inserisce perfettamente nel solco di una narrazione agrodolce che sfrutta quell’immaginario che associamo ai bambini delle storie di Stephen King: eventi ai confini della realtà, amicizia, genitori come esseri alieni e distanti, nei migliori dei casi ininfluenti, nei peggiori incomprensibili nelle loro scelte. Come scrive Clelia Farris, autrice sarda tra le più brave e sottovalutate, la nostalgia è il dolore del ritorno: ogni ricordo è un piccolo dolore per noi, perché sappiamo che non potremo più tornare in quel tempo. Così è l’infanzia: un quadro dai colori morbidi, che lascia vedere solo il buono e sfuma sui dettagli che vogliamo dimenticare.

Electric State: un passato che sembra il futuro

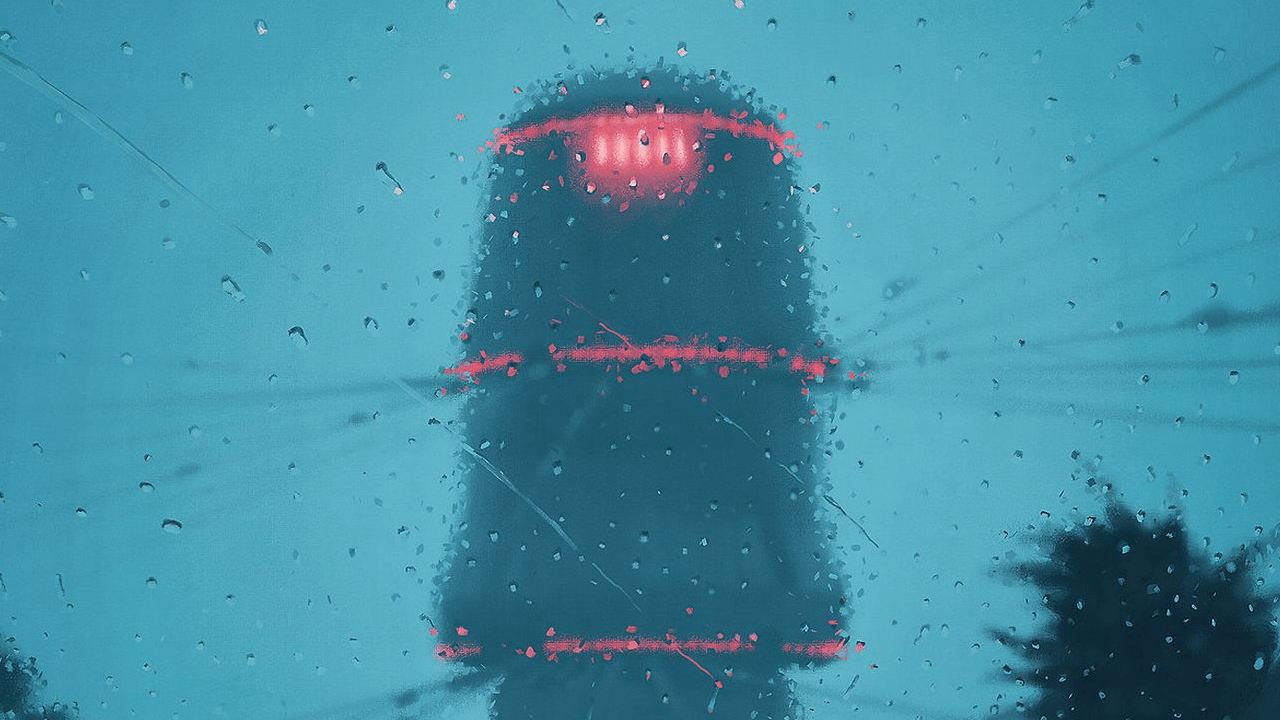

Con l’ingresso in nuova decade, però, anche gli immaginari a cui cercare dolorosamente di tornare, cambiano; non serve certo essere esperti in futurologia per prevedere, nei prossimi anni, una riscoperta degli anni ‘90, una riscrittura dell’ultimo decennio del secolo scorso, quello in cui sono nati i nuovi trentenni. Ed è proprio Simon Stålenhag a offrirci un primo esempio di quello che ci aspetterà con il suo Electric State, appena pubblicato, come la sua opera precedente, da Mondadori. L’anno è il 1997, il luogo è un’America distrutta dalle guerre di droni e dalla tecnologia; Simon Stålenhag ci presenta una nuova distopia retrofuturista – che a voler essere sintetici potremmo definire un’ucronia -, abbandonando la struttura da album dei ricordi di Loop per affrontare una narrazione canonica, seppur non lineare.

Tutto ha inizio l’undici gennaio 1996, giorno del debutto sul mercato dei neurocaster: caschi per la realtà aumentata che agiscono per impulsi neuronali e che finiscono per nullificare la civiltà statunitense. Come una vera e propria droga, infatti, i fruitori di questa tecnologia sviluppata per la guerra e diventata accessibile come strumento di intrattenimento, ne saranno assorbiti al punto da rinunciare alla vita reale, costantemente connessi al loro oggetto del piacere, vaganti come non morti alla ricerca della più vicina colonna di ricarica, distesi a terra senza più forze, oggetti del paesaggio in cui si muove la voce narrante e protagonista di Electric State: Michelle.

Addio all’infanzia

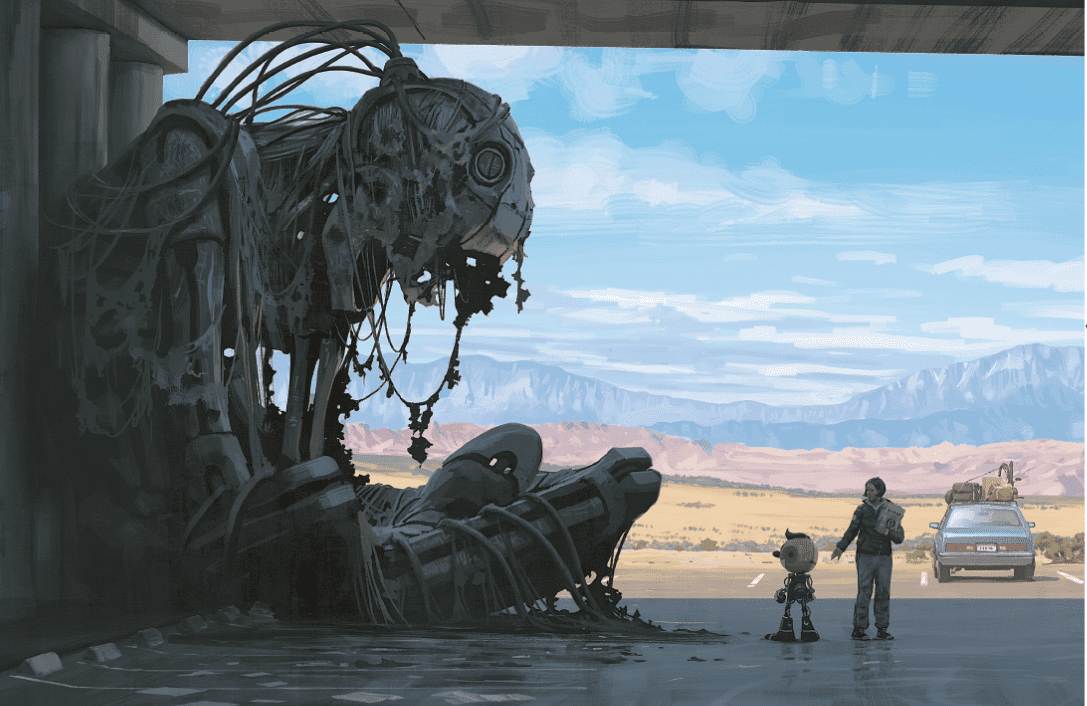

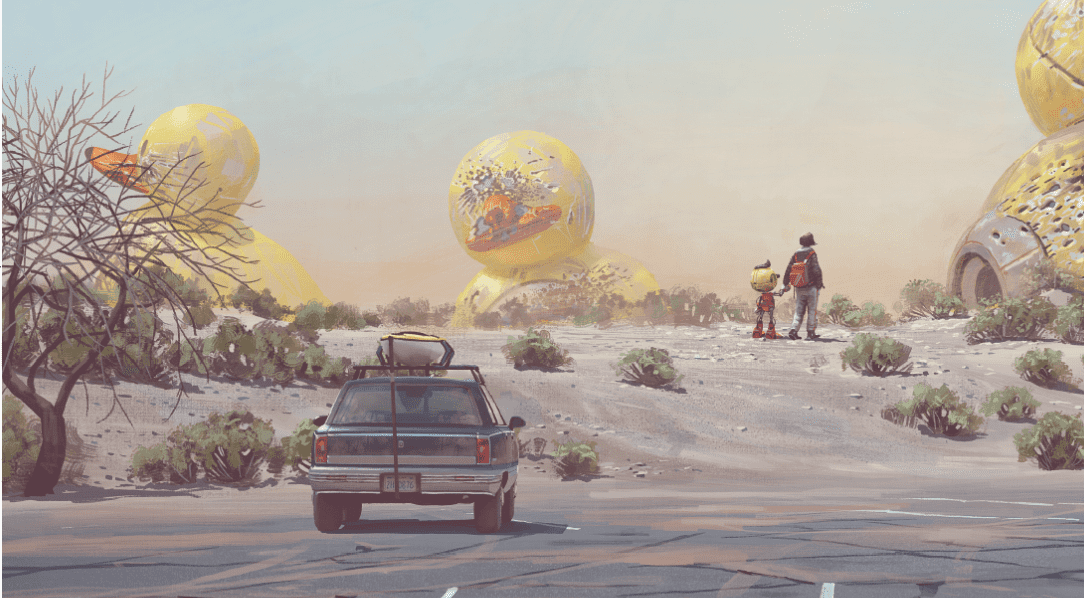

Michelle ha diciotto anni, un robot dalle sembianze cartonesche come compagno di viaggio e un’angoscia che le divora le viscere, un misto di paura e irrequietezza che diventa sempre più comprensibile a ogni nuovo frammento di passato che ci viene raccontato. Il road trip di Michelle e Skip – questo il nome del piccolo robot – attraverso il deserto del Mojave e la Central Valley è infatti raccontato con parole e illustrazioni che non si sovrappongono quasi mai, lasciando ai tratti e i colori di Stålenhag il compito di riempire quei vuoti delle parole in cui il silenzio rafforza la potenza delle azioni. Quello che in gergo fumettistico è lo spazio bianco, quel mondo invisibile in cui hanno luogo le azioni tra una vignetta e l’altra, in Electric State si annulla, creando una forma narrativa che non vuole farsi incasellare, in cui testo e immagine dialogano in una maniera altra che non prevede griglie, dialoghi tra le nuvolette e didascalie.

Gli Stati Uniti d’America immaginati da Stålenhag sono un sapiente mix di consumismo – pubblicità pervasive, mascotte di ispirazione topolinesca, il fascino indiscreto della suburbia – e decadenza à la The Walking Dead, con branchi di motociclisti e paesaggi in cui aleggia lo spettro dell’abbandono. Se Tales From the Loop filtra i ricordi attraverso gli occhi di un bambino, Electric State prende a pugni quel nostalgismo, costringendo il lettore a crescere e abbandonare i sogni dell’infanzia.

L’anima di Electric State

Se finora abbiamo parlato del come, non meno importante è il cosa, il tema che Simon Stålenhag eviscera: l’anima. Parallelamente alla storia di Michelle e Skip, infatti, un’altra voce ci fa da guida in questo mondo del passato che potrebbe sempre essere uno scenario del nostro futuro. Questo Virgilio ucronico, un veterano di guerra, dà voce alle speculazioni più profonde che Electric State può fa nascere nel lettore, che vede i suoi dubbi anticipati da questi stralci di narrazione che parlano di guerra neuronica, lasagne metaforiche e esseri transumanisti che accelerano la corsa verso la Singolarità. Ma che cos’è l’anima? Forse non l’hai mai espresso a parole, – ci sussurra questo sconosciuto, lui stesso una voce senza corpo – ma sappiamo entrambi che stai pensando a un’idea archetipica di anima. Credi in un fantasma invisibile.

L’anima nasce, come concetto, insieme all’uomo e la sua invenzione si perde nella notte dei tempi assieme a quella del fuoco e della parola. Se inizialmente l’anima non era esclusivo appannaggio dell’uomo, ma ne erano provviste anche flora, fauna, e fenomeni come la pioggia e il vento, questo iniziale animismo si trasformerà con l’arrivo degli dei, esseri antropomorfi con lo scopo di mediare tra l’uomo e la natura. Con la nascita di Dio, l’anima diventa essenza esclusivamente umana, che si sovrappone al concetto di sé e permette di aspirare alla vita eterna. Dal punto di vista teologico, l’anima non costituisce un problema: Dio creò Adamo ed Eva, due individui dotati di anima, così come tutta la loro stirpe, noi compresi. Ma che succede quando al creazionismo si oppone la teoria dell’evoluzione?

La nascita dell’anima

Nella concezione comune, l’anima è qualcosa dentro di noi, l’essenza del nostro essere, quella parte immortale che al momento del decesso abbandona le nostre spoglie mortali – come teorizzato nel 1907 da Duncan MacDougall, medico dietro il famoso esperimento dei 21 grammi che dà il titolo all’omonimo film di Iñárritu. L’anima è indivisibile, immutabile, essenzialmente eterna, come la definisce Yuval Noah Harari nel suo saggio Homo Deus, caratteristiche che la rendono incompatibile con l’evoluzionismo. Così come non conosciamo l’identità di colui che ha per la prima volta usato il fuoco per rendersi la vita migliore, o di chi per primo ha tracciato dei segni colorati sulle mura di una caverna, non possiamo neanche identificare il momento in cui l’uomo è diventato meritevole di possedere un’anima.

Pensate al primo bambino che ha posseduto un’anima. Quel bambino era molto simile a sua madre e suo padre, eccetto che lui aveva un’anima e loro no, ci invita a immaginare Harari; come ci insegna la paleoantropologia, quando si parla dei nostri progenitori i confini tra uomo e ominide sono ancora vaghi.

Nello stesso modo, anche nel futuro, saremo costretti a navigare senza stelle nel cielo: pur rigettando l’idea dell’anima, resta il dubbio su che cosa definisca una persona e scenari come l’upload della coscienza dopo la morte – visti recentemente in Black Mirror e nella serie Amazon Upload – pongono interrogativi sull’immortalità dell’essere. Cosa ci rende realmente noi, al di là del corpo? Electric State, con la sua storia fuori dal tempo eppure fortemente attuale, con la sua potenza emotiva supportata da una storia semplice, ma efficace, sembra porci proprio questo interrogativo: cosa siamo, quando non sia più noi? Corpi senza volontà, posti su un piano altro della consapevolezza, spiriti – forse anime – mosse dal desiderio di continuare a vivere. In una forma o nell’altra.