La finzione dietro le sbarre: quando Film e serie TV incontrano il carcere

La soglia che divide il mondo libero dal microcosmo dietro le sbarre non è soltanto un luogo fisico. In quei pochi metri si innesca un meccanismo emotivo unico, non replicabile in nessun altro spazio umano. Una zona di confine atipica, in cui lo spostamento è verso un non luogo, in cui va in scena l’apoteosi della privazione. Geografica, emotiva, umana. Dietro ogni passo si cela un abbandono. Alle spalle di chi sta per varcare quella soglia rimangono i rapporti personali, i luoghi e i tempi della quotidianità. Più si avvicinano le tetre ombre delle sbarre, più si allontana il tepore dell’umanità.

Solitamente si superano i confini in cerca di libertà. Non in questo caso. Qui la libertà evapora verso un cielo visibile solo attraverso lo spazio tra le sbarre. L’arbitrio diventa un ricordo sfocato, sostituito dall’azzeramento di decisioni e responsabilità, con la prospettiva di una rieducazione etico-morale, il più delle volte utopica. Perché come diceva Edward Bunker “La prigione è una fabbrica che trasforma gli uomini in animali. Le probabilità che uno esca peggiore di quando c’è entrato sono altissime“.

Proprio lo scrittore tanto amato da Quentin Tarantino ha regalato le più belle voci narranti provenienti da quell’universo, inquietante e allo stesso tempo magnetico, che si cela dietro le sbarre. Nei suoi romanzi e, nei film che ha ispirato, vibrano, potenti e rabbiose, le vite degli abitanti del carcere. Malviventi che hanno condotto una vita sregolata e si ritrovano per questo nell’inferno terrestre. Cercando di vivere e soprattutto sopravvivere ad una vita, che ha perso le sfumature umane, per rubare dal mondo animale dinamiche comportamentali.

Se Bunker è stato e sarà sempre il modello di riferimento letterario per le testimonianze crude e reali dall’isola infelice carceraria, grande e piccolo schermo hanno provato a spiare attraverso quelle sbarre e regalare uno spaccato quotidiano di quelle non-vite.

Film e serie TV hanno infatti più volte cercato di dipingere le diverse tonalità e gradazioni dell’esistenza nel carcere. Storie di sopravvivenza, metamorfosi, fuga, bugie e verità. E ogni racconto affascina maledettamente, come il resoconto da terre lontane ed esotiche. Solo che qui di esotico c’è giusto il compagno di cella. Quello che quando non lo guardi affila il suo spazzolino e medita vendette, amplificando all’inverosimile vecchi rancori. Facendo respirare nell’ora d’aria l’odore dello zolfo, proveniente direttamente dal fuoco dell’inferno. Ma basta preamboli. È giunto il momento di varcare quel confine maledetto.

Ingiustizia è fatta

L’universo carcerario si lega inevitabilmente con il mondo giuridico. Tutto nasce da lì. Infrangere la legge comune per vivere secondo le proprie regole. Una piccola fiamma che alimenta il fuoco in cui ardono e si disintegrano i propri diritti. Scintille nate da decisioni sbagliate, prese in un secondo, ma capaci di annichilire l’intero futuro. Tuttavia il percorso che porta dietro le sbarre non è sempre così limpido e quelle scelte da cui scaturisce l’addio alla libertà non sempre sono prese dai futuri carcerati.

La giustizia e il carcere sanno essere letali e film e serie TV da sempre hanno approfondito la ricerca della verità e lo smascheramento di una giurisprudenza mendace. Incarceramenti immotivati, che hanno rovinato intere vite, processi falsati, prove inconcludenti, scambi di persone: alla base c’è sempre la mistificazione e il seppellimento dei diritti umani.

Franklin J. Schaffner nel 1973 firma il più grande esempio di una cruda vicenda carceraria, diretta conseguenza di un errore: Papillon. Henri Charriere viene condannato all’ergastolo per un omicidio che non ha mai commesso. Un biglietto d’entrata nell’Inferno, anche perché il carcere in cui viene rinchiuso è nella Guyana francese. Il protagonista vive gli orrori della sua prigionia con il sogno costante della libertà, da raggiungere a tutti i costi, sopravvivendo e superando un omerico viaggio immerso nella follia umana.

Franklin J. Schaffner nel 1973 firma il più grande esempio di una cruda vicenda carceraria, diretta conseguenza di un errore: Papillon. Henri Charriere viene condannato all’ergastolo per un omicidio che non ha mai commesso. Un biglietto d’entrata nell’Inferno, anche perché il carcere in cui viene rinchiuso è nella Guyana francese. Il protagonista vive gli orrori della sua prigionia con il sogno costante della libertà, da raggiungere a tutti i costi, sopravvivendo e superando un omerico viaggio immerso nella follia umana.

Quando il cinema si mescola alla realtà e a fatti realmente accaduti, il tutto assume tinte ancor più forti e paradossali, capaci di generare rabbia purissima da parte dello spettatore. Nel 1994 Jim Sheridan, un irlandese purosangue, riesce in quest’intento con Nel nome del padre, tratto dal romanzo autobiografico Proved Innocent di Gerry Conlon. Con un piglio metaforico e una messinscena poderosa, il regista di Dublino lancia una forte denuncia contro le ingiustizie del sistema giuridico britannico e le sue tragiche conseguenze. Daniel Day Lewis e Pete Postlethwaite interpretano due vittime di un grossolano, ma letale errore giuridico. Quindici anni trascorsi dietro le sbarre, lontani dal proprio mondo e dalla verità.

La ricerca della verità e lo svelamento dell’inganno giuridico, stavolta a stelle e strisce, è il leitmotiv di “L’isola dell’ingiustizia“, uscito sempre nel 1994, con la regia di Marc Rocco. Qui l’attenzione si sposta sull’effetto domino che può scaturire da un errore legale: l’ingiusto arresto a soli 17 anni di Henry Young è solo l’incipit di una caduta negli inferi del protagonista del film, interpretato magistralmente da Kevin Bacon. Tra soprusi disumani e condizioni infime, Young tenterà con il suo avvocato di riabbracciare l’umanità.

La ricerca della verità e lo svelamento dell’inganno giuridico, stavolta a stelle e strisce, è il leitmotiv di “L’isola dell’ingiustizia“, uscito sempre nel 1994, con la regia di Marc Rocco. Qui l’attenzione si sposta sull’effetto domino che può scaturire da un errore legale: l’ingiusto arresto a soli 17 anni di Henry Young è solo l’incipit di una caduta negli inferi del protagonista del film, interpretato magistralmente da Kevin Bacon. Tra soprusi disumani e condizioni infime, Young tenterà con il suo avvocato di riabbracciare l’umanità.

Il più grosso e abbagliante riflettore sulle ingiustizie del sistema carcerario italiano e in generale sulla giustizia tout court lo ha offerto recentemente Sulla mia pelle, pellicola del 2018 che ripercorre le ultime tragiche ore di vita di Stefano Cucchi. La monumentale bravura recitativa di Alessandro Borghi regala agli spettatori un affresco crudo su uno dei casi più insensati e amari della (in)giustizia italiana. Senza fare facili retoriche e ben lontano dal voler offrire una morale approssimativa, il film con un piglio inevitabilmente didascalico fa riflettere e aumenta gli interrogativi sulla vicenda. Soprattutto sul perché sia potuta accadere una morte così assurda.

Il più grosso e abbagliante riflettore sulle ingiustizie del sistema carcerario italiano e in generale sulla giustizia tout court lo ha offerto recentemente Sulla mia pelle, pellicola del 2018 che ripercorre le ultime tragiche ore di vita di Stefano Cucchi. La monumentale bravura recitativa di Alessandro Borghi regala agli spettatori un affresco crudo su uno dei casi più insensati e amari della (in)giustizia italiana. Senza fare facili retoriche e ben lontano dal voler offrire una morale approssimativa, il film con un piglio inevitabilmente didascalico fa riflettere e aumenta gli interrogativi sulla vicenda. Soprattutto sul perché sia potuta accadere una morte così assurda.

L’impossibilità di agire dinanzi ad errori del sistema giuridico crea nello spettatore una situazione paradossale, un mix letale di pathos e rabbia. Ci si immedesima nel carcerato/vittima e si soffre, aspirando ad una libertà, salvifica per il protagonista della storia e di rimando per lo spettatore. E se la vicenda di Cucchi ha scosso il pubblico italiano, Time: The Kalief Browder Story mostra i limiti e le assurdità della giustizia made in USA. Sei episodi che ripercorrono l’assurdo e triste caso di Kalief Browder. Arrestato a 16 anni per aver rubato uno zaino e mai più tornato in libertà, a causa di una cauzione non pagata. Il punto più grottesco della vicenda è che Browder non è mai andato a processo negli anni passati in carcere, prima del tragico suicidio.

Film e carcere: Fuga

Il confine che divide il mondo reale dal grigio e mesto universo carcerario è un limbo in cui processare mentalmente un tuffo emotivo enorme. L’illusione del libero arbitrio si scioglie dopo aver varcato quella soglia, fisica e metaforica. Ci si abbandona e si cade in un pirotecnico turbine di emozioni. Il post tempesta è un risveglio, freddo e angosciante. Come il pavimento di una piccola cella. È la sindrome da ingresso in carcere: l’esacerbazione di disturbi psichici preesistenti si mescola alla creazione ex novo di tormenti e paure mai provate fino all’entrata indimenticabile tra quelle quattro mura aguzzine.

Da quel momento in poi la mente ex abrupto torna ciclicamente allo stesso pensiero: un desiderio irrefrenabile e inappagabile di libertà. Tutto però sembra andare nella direzione opposta: la claustrofobica esistenza in quei luoghi sigillati, la costante paura di essere vessati, l’onnipresenza presenza del Grande Fratello carcerario. L’inganno temporale è impossibile, i giorni sono dilatati all’inverosimile e la vita sembra essere impostata sullo slow motion da un telecomando gestito da sadici burattinai. In quel momento nel cervello di molti si accende la soluzione: fuggire. Lontani dalle oppressioni, da quelle catene, un tempo reali, ora virtuali, con cui si annullano corpo e mente. Il solo pensiero di una fuga rilascia endorfine, distende e fa già assaporare quella libertà fin troppo agognata.

L’evasione e la sua pianificazione hanno da sempre affascinato scrittori, sceneggiatori, registi. La loro forma spettacolare ben si presta con il genere cinematografico e televisivo dal pedigree più action ed è per questo che nella storia di film e serie TV si contano decine di storie di scenografiche fughe dal carcere.

Nell’immaginario comune Alcatraz appare da sempre come la fortezza da cui fuggire era impossibile: definita simpaticamente “The Rock”, il carcere statunitense – ora diventato un’attrazione turistica – fu famoso per la sorveglianza estrema con cui veniva monitorato ogni movimento dei suoi detenuti. Il fatto che fosse una prigione in mezzo al mare rendeva un’eventuale fuga ancor più inattuabile.

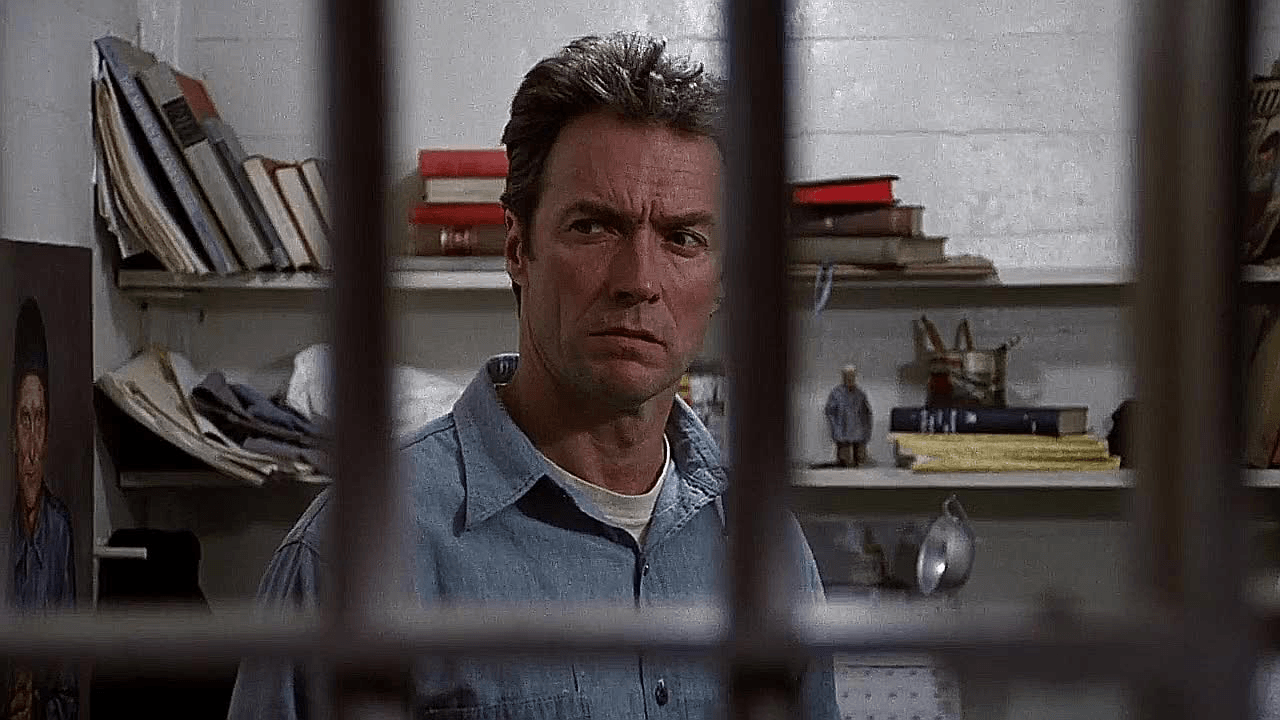

Non per Clint Eastwood. Il texano dagli occhi di ghiaccio nel 1979 in “Fuga da Alcatraz” (che fantasia, eh?!) attua con altri due detenuti l’evasione perfetta, sfidando un direttore più perfido di un villain Disney. La pellicola, che suggellò l’ultima collaborazione tra Don Siegel e Eastwood, è un film che viaggia tra suspense e stereotipi carcerari, preferendo l’azione asciutta e pura al dialogo.

Di ben altra caratura cinematografica fu l’approccio al carcere e all’evasione del maestro del minimalismo francese, Robert Bresson, che nel 1956 firmò “Un condannato a morte è fuggito“, storia vera della fuga di un partigiano francese dalle prigioni naziste. La pellicola evidenza in toto lo stile del cineasta transalpino, che con un rigoroso uso della cinepresa esalta ogni gesto e oggetto utilizzato dal detenuto, aumentando esponenzialmente la suspense. Ogni inquadratura è avvolta da una sacralità quasi religiosa. La consueta assenza della recitazione classica da parte degli attori presuppone il lavoro mentale dello spettatore, che vive, scava e cerca la libertà accanto al protagonista del film.

Negli anni cinquanta e sessanta il tema della fuga veniva usato spesso, anche a causa del suo possibile utilizzo metaforico. Fuggire è ribellarsi al sistema, ribaltare vecchie concezioni e preconcetti di un mondo sociopolitico ormai concettualmente superato.

Nel 1963 un altro grande regista, John Sturges, confeziona una perfetta variazione sul genere, con “La grande fuga“. Ancora una volta Steve McQueen, protagonista anche di Papillon, si dimostra perfetto in un film ambientato in un carcere. La pellicola è un “prison movie” avvincente, frenetico, che non lascia mai un secondo di respiro agli spettatori. Il leitmotiv che accompagna tutta la narrazione evidenzia come un obiettivo così grande come la libertà debba essere condiviso e portato avanti insieme per essere raggiunto. Un concetto già portato avanti da Sturges con “I magnifici sette“, adattamento statunitense del capolavoro di Akira Kurosawa.

Un approccio diverso e incentrato interamente sulla brutale ferocia umana fu preso nel 1978 da Alan Parker , che con “Fuga da mezzanotte” riadattò, con l’ausilio di un giovane Oliver Stone, l’autobiografia di Billy Heyes. La storia segue la tragica vicenda di uno studente americano, che, durante una vacanza in Turchia, fu arrestato per la detenzione di 2 kg di hashish. Heyes, interpretato da Brad Davis, si ritrovò in una delle prigioni più crudeli e violenti di quel periodo, continuamente torturato dalle guardie, vivendo in un inferno fisico e mentale da cui fuggire ad ogni costo. Un film brutale, crudo, che fa rivivere emotivamente le efferatezze e crudeltà della prigionia.

Come potrebbe essere la fuga in un carcere del futuro? E soprattutto come appare una prigione futuristica? E se questo “domani” fosse il 1997? A tutte queste domande ha risposto nel 1981 la mente macabra e geniale di John Carpenter.

Come potrebbe essere la fuga in un carcere del futuro? E soprattutto come appare una prigione futuristica? E se questo “domani” fosse il 1997? A tutte queste domande ha risposto nel 1981 la mente macabra e geniale di John Carpenter.

1997: Fuga da New York immagina una Manhattan futuristica, trasformata in un penitenziario allo sbando e in mano ai detenuti. Il regista reinventa una città alla deriva, claustrofobica, tetra, in cui convivono carcasse del passato e rifiuti umani del presente. Un gotico ricordo della Grande Mela, ora marcia e in balia del caos assoluto. Un mondo in cui non si ha più fiducia nel genere umano e in cui sopravvive e tenta di fuggire un anti-eroe, solitario, cinico e disilluso, che richiama alla memoria i protagonisti western di Leone e Hawks.

In ambito televisivo è impossibile sbagliare. Se si ha voglia di fuga dal carcere, se si vuole vivere sulla propria pelle il brivido di un’evasione apparentemente impossibile Prison Break è la risposta. La serie, soprattutto nelle prime due stagioni, riuscì nel 2005 a creare un effetto binge-watching ante litteram. Le vicende di Michael Scofield all’interno del Penitenziario di Stato di Fox River creano una suspense, che solo Lost in quel periodo sapeva creare. La tensione è costante, il ritmo è adrenalinico e il mistero amalgama perfettamente il tutto. Dalla terza stagione in poi si perde la magia di quei primi episodi, ma la serie rimane ben impressa nella mente di tutti quelli che cercano la verità e la libertà ad ogni costo.

Vita dietro le sbarre

Quando fuggire è impossibile, bisogna adattarsi, come animali in un branco. In carcere l’unico lasciapassare per un’esistenza relativamente tranquilla è il mantenimento dello status e della reputazione con i propri compagni di cella e di penitenziario. Basta una disattenzione, una piccola mancanza di rispetto verso un pezzo grosso per precipitare in un girone infernale ancor più infimo.

Le dinamiche sociali all’interno di un carcere, le rivalità tra gang, la routine coatta. La vita all’interno di una prigione viaggia tra due grigi estremi: la paura e la noia. Il rimedio per entrambe è un’attenzione costante, per non rimanere indietro in questa maratona, in cui solo i più lesti riescono ad arrivare al traguardo della sopravvivenza.

Spesso un’amicizia nata dietro le sbarre riesce a spegnere le fiamme ardenti negli inferi e donare connotati più umani al carcere. Un manifesto dell’amicizia e della vita in carcere è “Le ali della libertà“, diretto da Frank Darabont nel 1994 e considerato una delle più belle pellicole a tema carcerario.

Spesso un’amicizia nata dietro le sbarre riesce a spegnere le fiamme ardenti negli inferi e donare connotati più umani al carcere. Un manifesto dell’amicizia e della vita in carcere è “Le ali della libertà“, diretto da Frank Darabont nel 1994 e considerato una delle più belle pellicole a tema carcerario.

Prima che Darabont si occupasse di non morti con The Walking Dead, sapeva tratteggiare con pennellate soavi l’umanità. Perché Le ali della libertà è prima di tutto un film sull’Uomo e sulla sua capacità di avere sentimenti che annullino la sua natura più brutale e animale. Un film capace di educare, a vivere, essere amici e mantenere vivo il falò della speranza. Quella luce e calore in grado di allontanare le ombre e le paure di un’esperienza drammatica come quella del carcere. L’amicizia tra Andy Dufresne (Tim Robbins) e Ellis Boyd ‘Red’ Redding (Morgan Freeman) sottolinea che dietro le sbarre può ancora pulsare un cuore umano e che la paura è l’unica vera catena capace di renderti prigioniero.

Il tema dell’amicizia in prigione viene ripreso da Darabont nel 1999 con il Miglio Verde, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. La pellicola segue con la narrazione e il punto di vista della guardia Paul Edgecombe, la sua straordinaria amicizia con un detenuto, John Coffey (Michael Clarke Duncan), gigante buono condannato a morte ingiustamente per l’omicidio di due bambine. Sembra impossibile tratteggiare con toni fiabeschi una storia ambientata in un carcere, invece il film di Darabont ci riesce, regalando pennellate di colorata umanità nel quadro altrimenti monocolore della prigione. Un racconto metaforico che ricorda come anche un detenuto condannato per un crimine efferato può regalare vita al prossimo.

Se Darabont è stato un osservatore atipico del mondo carcerario, capace di individuare e valorizzare i pochi buoni sentimenti presenti dietro le sbarre, un esempio di come il carcere sia purtroppo ben altro è Scum, film diretto nel 1979 da Alan Clarke. La pellicola si incentra sulla straniante brutalità dei riformatori inglesi negli anni settanta. Con una messa in scena estrema della violenza, Scum mostra la scalata sociale carceraria di Carlin, che si guadagna lentamente il rispetto di tutti con azioni eticamente riprovevoli. Ma il carcere è anche questo.

Se Darabont è stato un osservatore atipico del mondo carcerario, capace di individuare e valorizzare i pochi buoni sentimenti presenti dietro le sbarre, un esempio di come il carcere sia purtroppo ben altro è Scum, film diretto nel 1979 da Alan Clarke. La pellicola si incentra sulla straniante brutalità dei riformatori inglesi negli anni settanta. Con una messa in scena estrema della violenza, Scum mostra la scalata sociale carceraria di Carlin, che si guadagna lentamente il rispetto di tutti con azioni eticamente riprovevoli. Ma il carcere è anche questo.

Negli ultimi anni il genere carcerario sta rivivendo un periodo florido in ambito cinematografico, affrontando l’argomento in nuove chiavi di lettura. Ne è un esempio l’esordio alla regia di un lungometraggio di Steve McQueen (un nome legato da sempre al genere), Hunger del 2008, che osserva la prigionia con sfumature politiche.

La pellicola ripercorre infatti la detenzione in carcere del militante dell’IRA Bobby Sands, interpretato Michael Fassbender. Bobby e i compagni detenuti ribaltano i continui soprusi delle guardie, palesando una determinazione e uno spirito di sacrificio encomiabili. La “protesta delle coperte” e un estremo sciopero della fame sono il grido di Sands per mettere a tacere la voce grossa del sistema e delle guardie, per riacquistare il proprio spazio politico e umano. Virtuosismi stilistici e una notevole narrazione ellittica hanno subito messo in luce il cinema di McQueen, che cita in più di una scena la settima arte di Bresson.

Craig Zahler è uno di quei registi difficilmente etichettabili. Decisamente sopra le righe e divisivo al massimo, lo si ama o lo si odia. Cell Block 99 (2017) è il manifesto del suo cinema: una pellicola spiazzante, straniante, come un album di elettronica di Autechre. Il film è di fatto un viaggio verso il girone più profondo dell’Inferno. Tre atti che conducono il protagonista, interpretato da un Vince Vaughn in stato di grazia, ad inabissarsi nel gradino più basso per ottenere il proprio riscatto e vendetta. Un viaggio antiepico, un ribaltamento del percorso omerico, in cui esplodono suoni, colori. In un tripudio di crani spappolati e ossa spezzate.

Altrettanto sopra le righe è il Bronson di Nicholas Winding Refn, pellicola che viaggia ben al di fuori di qualsiasi schema e non propriamente catalogabile come un film sul carcere. Refn è capace di stupire con ogni sua opera e il film interpretato da Tom Hardy non è da meno. Un biopic atipico, in cui violenza e ironia danzano su un filo sottile, sempre in bilico tra dramma e dark humour. Merito di Hardy che ci regala un Bronson artista, pronto a dipingere il suo mondo pennellate di rabbia e sregolatezza.

Indaga sulla violenza, ma in maniera meno pulp, anche La Fratellanza, film sul carcere scritto e diretto da Ric Roman Waugh, con protagonista Nikolaj Coster-Waldau, il fu Jamie Lannister, qui ricoperto di tatuaggi e più coatto che mai. Siamo ben lontani dal classico meccanismo in tre atti di caduta, espiazione e redenzione. Con uso sapiente dei flashback si entra in empatia con un personaggio, costretto a commettere atti esecrabili per vivere. La pellicola è un trionfo del concetto “cane mangia cane“: in carcere o si combatte, fisicamente o mentalmente, o si finisce per diventare vittime.

In ambito televisivo due stelle brillano nel firmamento della galassia carceraria. Orange is The New Black nel suo esordio del 2013 ha stupito tutti e ha firmato uno dei primi successi planetari di quello che sarebbe diventato il punto di riferimento numero uno sul piccolo schermo, Netflix.

Ispirata alle memorie di Piper Kerman, “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison“, la serie nelle sue sette stagioni ha subito una crescita e trasformazione incredibile. Partita come una narrazione delle prime esperienze dietro le sbarre della “neofita” Piper Chapman, OITNB si è saputa reinventare come un’opera corale, in cui ogni detenuta ha i suoi tempi narrativi e una storia in divenire. La serie ha saputo anche riplasmare con le stagioni la propria visione della vita carceraria. I toni scanzonati delle prime puntate hanno lentamente lasciato il posto ad una narrazione più cruda, che mostra vicissitudini dalle tonalità ben più realistiche.

Quando l’arancione non era ancora il colore dominante sul piccolo schermo, Oz era l’assoluto sovrano delle serie TV carcerarie. La serie, andata in onda tra il 1997 e il 2003, segnò uno dei primi capolavori griffati HBO. Sei stagioni che hanno fatto la storia: narrata dal detenuto detenuto Augustus Hill (Harold Perrineau aka il Micheal di Lost) ripercorre le crude vicende avvenute nel fittizio penitenziario di massima sicurezza Oswald. Il quinto braccio, conosciuto come “Il Paradiso” è una sorta di acquario con pareti in plexiglas, in cui si assiste alla vita di una miriade di detenuti, la cui vita precedente al carcere viene riproposta con dei flashback. Un cast stellare (J. K. Simmons docet), una narrazione senza censure e limiti e un accurato realismo rendono Oz una serie da recuperare ad ogni costo.

Quando l’arancione non era ancora il colore dominante sul piccolo schermo, Oz era l’assoluto sovrano delle serie TV carcerarie. La serie, andata in onda tra il 1997 e il 2003, segnò uno dei primi capolavori griffati HBO. Sei stagioni che hanno fatto la storia: narrata dal detenuto detenuto Augustus Hill (Harold Perrineau aka il Micheal di Lost) ripercorre le crude vicende avvenute nel fittizio penitenziario di massima sicurezza Oswald. Il quinto braccio, conosciuto come “Il Paradiso” è una sorta di acquario con pareti in plexiglas, in cui si assiste alla vita di una miriade di detenuti, la cui vita precedente al carcere viene riproposta con dei flashback. Un cast stellare (J. K. Simmons docet), una narrazione senza censure e limiti e un accurato realismo rendono Oz una serie da recuperare ad ogni costo.

Film e carcere: Il cambiamento

Nulla ti cambia, come un’esperienza in carcere. Chi entra non uscirà mai più. Chi esce è un altro. La metamorfosi ha molteplici fasi e forme. Ci si trasforma a livello mentale: i tempi dilatati fanno riflettere e maturare pensieri mai fatti sino ad allora. Anche senza specchi, ci si riflette e ci si osserva, guardandosi come uno sconosciuto. Si ripensa al proprio percorso, si individuano i bivi in cui si è fatta la scelta sbagliata e ci si resetta. Pronti ad un nuovo percorso. Ci sono poi i cambiamenti dovuti a ciò che avviene dietro le sbarre. Esperienze travolgenti, violente, spiazzanti. Il presente vissuto in prigione annulla il passato e crea una nuova vita e un futuro da scrivere su un foglio bianco, sporco di fango e sangue.

American History X, pur non essendo di fatto un film ambientato interamente nel carcere, mostra come la reclusione può cambiare una persona. Derek Vinyard, interpretato da un monumentale Edward Norton, entra in carcere carico di odio e pieno di assurde idee neonaziste. I tre anni di reclusione lo travolgono e stravolgono: durante il periodo di reclusione si allontana radicalmente dal suo violento passato e al suo rientro nel mondo deve far rivivere la sua redenzione al fratello, avviato alla medesima escalation neonazista. Un percorso di cambiamento ideologico simile viene analizzato in Il Colore della Libertà del 2007, in cui la guardia carceraria James Gregory cambia totalmente opinioni riguardo ai neri, grazie allo scambio di idee con il detenuto Nelson Mandela.

In carcere muta totalmente anche il protagonista de Il profeta, diretto nel 2009 da Jaques Audiard. Malik El Djebena (Tahar Rahim) ha diciannove anni e deve passarne sei in carcere. In prigione Malik cambia radicalmente: impara a leggere e scrivere e si ritrova ben presto mesmerizzato e pilotato da un boss mafioso. La prigione qui appare come scuola e palestra di vita: Malik si trasforma caratterialmente e lentamente assume piena coscienza di sé, diventando altro. Con un taglio geometrico e realista Audiard firma il suo atipico e irregolare film di formazione, in cui la prigione e l’assenza di libertà sono dentro e fuori al carcere.

Un atipico film a tema carcere è The Experiment del 2001, ispirato al reale esperimento di Philip Zimbardo avvenuto nell’Università di Stanford. Il test prevedeva la reclusione uno spazio apposito e circoscritto, di alcuni volontari, che sarebbero stati isolati dal resto del mondo e costantemente monitorati. Le “cavie” venivano poi divise in due gruppi: guardie e carcerati. Lo studio psicologico mostra subito l’attitudine deviante di alcuni soggetti e per ovvi motivi degenera in un’escalation di violenza e follia. Basta solamente l’idea e la finzione della reclusione per innescare un processo di trasformazione comportamentale e mentale.

Un atipico film a tema carcere è The Experiment del 2001, ispirato al reale esperimento di Philip Zimbardo avvenuto nell’Università di Stanford. Il test prevedeva la reclusione uno spazio apposito e circoscritto, di alcuni volontari, che sarebbero stati isolati dal resto del mondo e costantemente monitorati. Le “cavie” venivano poi divise in due gruppi: guardie e carcerati. Lo studio psicologico mostra subito l’attitudine deviante di alcuni soggetti e per ovvi motivi degenera in un’escalation di violenza e follia. Basta solamente l’idea e la finzione della reclusione per innescare un processo di trasformazione comportamentale e mentale.

In ambito televisivo la miniserie Night Of scardina ogni schema e ci regala una percorso di formazione inverso e sui generis. La serie mostra il percorso evolutivo del suo protagonista, Naz. Quello che appare subito come il bravo ragazzo finito per sbaglio in una situazione ben più grande di lui, lentamente emerge in tutta la sua complessità, portando avanti un processo di maturazione inconsueto, che esplode in tutta la sua potenza straniante nei confronti degli spettatori. Le domande si moltiplicano durante e dopo la visione: quanto il carcere cambia una persona e quanto una situazione così estrema fa emergere il vero ego di una essere umano?