Il magnum opus di Shigeru Mizuki finalmente in Italia

n occasione dell’uscita del primo volume di Shōwa – Una storia del Giappone per i tipi J-Pop, il magnum opus – secondo solo all’acclamato Gegege no Kitarō (1960 – 1969) – che chiude l’ultima fase produttiva di Shigeru Mizuki come mangaka a tempo pieno, non potrebbe esserci momento migliore per uno sguardo retrospettivo alle due pietre miliari di questo grande autore, la cui scomparsa nel 2015 ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama del gekiga e del fumetto giapponese tout court, dove sempre più si avverte la mancanza della vecchia guardia, non da ultimo a causa dell’inquietante ritorno di un ostentato revisionismo – o viceversa di una colpevole leggerezza – nell’approcciarsi alla storia nazionale.

L’infanzia e il recupero della tradizione popolare

Depositario di uno straordinario talento grafico e narrativo, che per poco rischiava di essere stroncato dalle atrocità della Guerra del Pacifico e dalla conseguente disabilità, Shigeru Mizuki è oggi ricordato principalmente come il papà degli yōkai (lett. “apparizioni inquietanti”), i mostri del folclore giapponese protagonisti delle leggende popolari, a lungo guardati dalla classe intellettuale dell’epoca come una mera espressione della superstizione rurale da relegare all’oblio, in quanto poco confacente a testimoniare del glorioso passato del popolo di Yamato.

Nato a Ōsaka ma cresciuto nel villaggio di Nyūsen (oggi Sakaiminato) nella prefettura di Tottori, lontano dalle grandi città e dall’iconoclastia di certo pensiero coevo, Mizuki ebbe modo di attingere a piene mani a quel patrimonio di ballate, canzoni e favole grazie alla frequentazione con la moglie dello sciamano del paese, tale Nonnonbā, la cui capanna preferiva di gran lunga ai banchi di scuola. Come raccontato nel romanzo autobiografico Nonnonbā ato ore (1977) – poi adattato in un manga nel ’92, edito anche in Italia –, tale infanzia, caratterizzata da storie di fantasmi, molto divertimento e poco studio – a conti fatti trascorsa in spensieratezza, nonostante le difficoltà economiche del padre e il precoce contatto con la morte –, diede modo al giovanissimo Mizuki di sviluppare un immaginario personale e variegato, cui iniziò a dare sfogo sin dalle elementari con disegni a matita che suscitavano l’ammirazione di docenti e familiari.

Dopo la parentesi bellica, che lo costrinse appena ventenne ad assistere alla morte di tutta la sua unità in uno sperduto avamposto in Nuova Guinea, dal quale ritornò a sua volta mutilo del braccio sinistro, Mizuki si recò a Tokyo per dedicarsi al disegno come pittore di kamishibai, una forma di teatro itinerante per bambini che si avvaleva di scene illustrate su fogli di carta, alle quali si accompagnava la voce del narratore. Le sue capacità furono presto notate dal presidente dell’azienda per cui lavorava, il quale, vista la predilezione per yōkai e affini, gli consigliò di realizzare una serie di disegni ispirati al personaggio di Hakaba no Kitarō, apparso per la prima volta in un kamishibai degli anni Trenta. Fu così che, con il consenso dell’autore dell’opera originale Masami Itō, Mizuki diede vita al pantheon di demonietti che, di lì a qualche anno, avrebbe fatto la sua fortuna come autore di kashihon (manga a prestito), professione cui si sarebbe dedicato in via esclusiva a partire dal 1957, in concomitanza con il suo esordio ufficiale con il volumetto stand-alone Rocketman.

Gli ideali pacifisti di Gegege no Kitarō

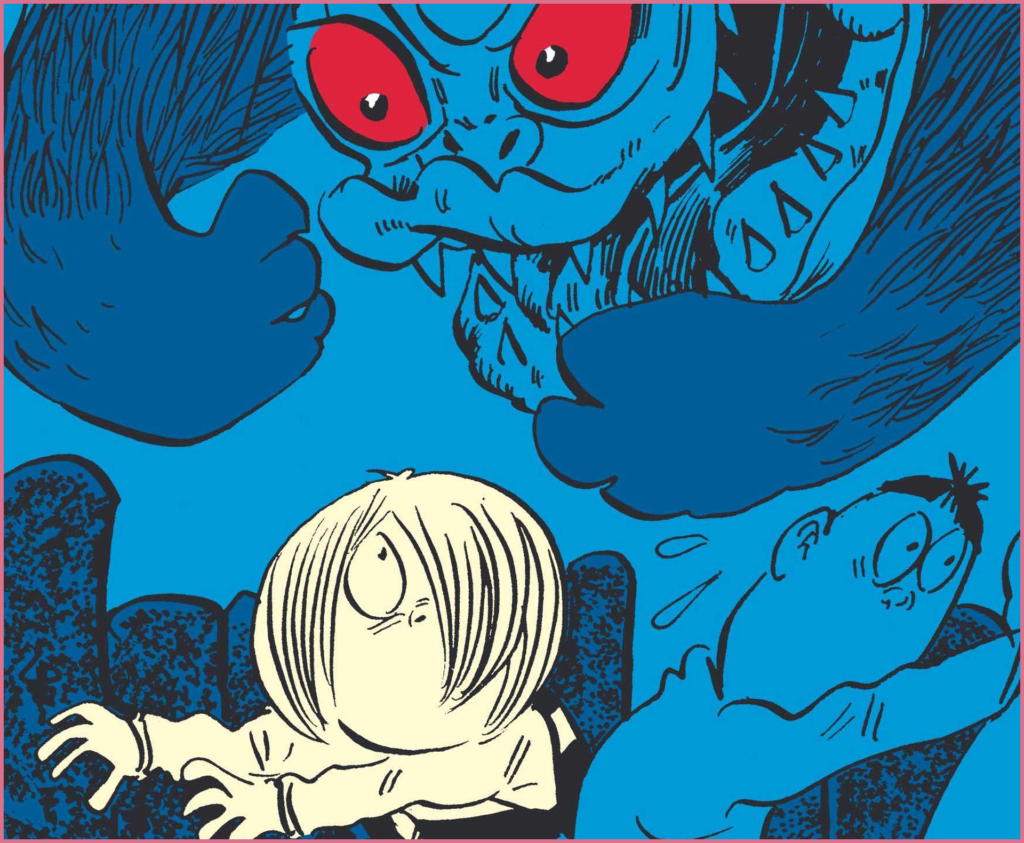

Inizialmente intitolata ancora Hakaba no Kitarō, i primi numeri della serie fecero la loro comparsa sugli scaffali delle kashihon’ya (librerie a prestito) della capitale nel 1960, per poi estendersi a tutto il paese grazie alla pubblicazione su Shōnen Magazine dietro proposta di contratto della Kodansha, alla cui linea editoriale Mizuki decise di adeguarsi adottando un tono meno cupo per le storie e meno ambiguo per i personaggi. Eppure, nonostante la necessità di ridimensionarsi per essere più a misura di bambino, anche il Kitarō post-1965 – anno che segna l’inizio della collaborazione con la casa editrice – continua nondimeno a farsi portavoce dei princìpi pacifisti del mangaka, che con i suoi tentativi di conciliazione tra gli appetiti dei demoni e le pretese degli umani, altrettanto se non più egoisti dei loro omologhi mostruosi, cerca di episodio in episodio di mantenere un equilibrio tra i due mondi, i cui confini sono stati resi labili dagli sconfinamenti antropici – centri abitati, fabbriche e altri edifici che minacciano non solo l’integrità spaziale del cimitero ove Kitarō e compari risiedono, ma per traslato anche l’invisibile linea di demarcazione tra al di qua e aldilà.

Ancora, un altro livello su cui è possibile interpretare il ruolo di pacieri, o comunque di facilitatori, attribuito a Kitarō e a quanti tra gli yōkai condividono la sua linea di pensiero, è quello di antitesi rispetto ai modelli soprannaturali ipostatizzati dalla tradizione mitica giapponese, ovvero quello stuolo di dèi e semidei da cui si presumeva discendesse la stirpe imperiale, con le annesse implicazioni di infallibilità che avevano condotto il Giappone alla disfatta nel secondo conflitto mondiale.

Non bisogna dimenticare infatti che la temperie culturale del periodo Shōwa (1926 – 1989), che aveva informato il sistema educativo della generazione di Mizuki, era fortemente influenzata dal pensiero della corrente kokugaku (degli “studi nazionali”), che in quegli anni viveva una seconda giovinezza – i padri fondatori del movimento fanno la loro comparsa durante gli ultimi anni dello shogunato – grazie alla rivalutazione in chiave nazionalista delle opere fondative della letteratura giapponese, Kojiki (711), Nihon Shoki (720) e Shoku Nihongi (797) in testa. Per un impero militarista che si apprestava ad aggredire i vicini asiatici, l’idea che non solo il paese non avesse alcun debito culturale nei confronti della Cina e della Corea, ma che anzi il canone letterario autoctono ne testimoniasse l’innata superiorità, come comprovato dall’ininterrotta discendenza da Amaterasu Ōmikami – dea del sole –, serviva a giustificare il dominio nipponico sui popoli circostanti come voluto dal cielo. Di conseguenza, Mizuki e compagni venivano indottrinati sin da piccoli con storie di divinità capricciose e violente, o ancora di imperatori incredibilmente longevi e virtuosi, parimenti accomunati da un unico grande obiettivo – portare l’ordine nel regno di Yamato, sottomettendo barbari e ribelli – e legittimati di conseguenza nell’uso della forza.

Dal canto suo, più che alle gesta di Susanoo o dell’Imperatore Tenmu – che comunque non doveva conoscere troppo bene, vista la sua allergia per l’educazione scolastica – Mizuki si appassionò alle storie di mutaforma, spettri e animali che raccontava la gente di campagna, trascurate dal sapere istituzionale fino alla nascita degli studi etnografici (minzokugaku) nel Dopoguerra. In generale, quello che sembra affascinare l’autore è la capacità di questi esseri – dotati di una natura che di base risulta spaventosa per gli esseri umani – di compiere gesti spontanei di altruismo e pietà verso chi mostra loro rispetto, o anche solo per pura simpatia. Diversamente dagli eroi del passato mitico del Giappone, che agiscono prepotentemente restando alfine impuniti perché depositari di un’autorità indefettibile, in Gegege no Kitarō si propone un’alternativa più vicina alla realtà di oggi, dove il compromesso è la chiave della convivenza. Pur dando la priorità al proprio tornaconto – Nezumi Otoko più di una volta tradisce i suoi amici per denaro, mentre Neko Musume farebbe di tutto per una ciotola di latte – e dimostrando preoccupazioni tipicamente umane – Medama Oyaji e la sua fissa per l’igiene personale –, gli yōkai sanno bene che nessuno ha il diritto di prevaricare gli altri, e che ogni tentativo di prevalere sul partito opposto ha conseguenze disastrose per entrambi, proprio come accaduto al Giappone imperiale col suo paternalistico progetto della Grande sfera di coprosperità in Asia Orientale.

Il periodo Shōwa secondo Mizuki

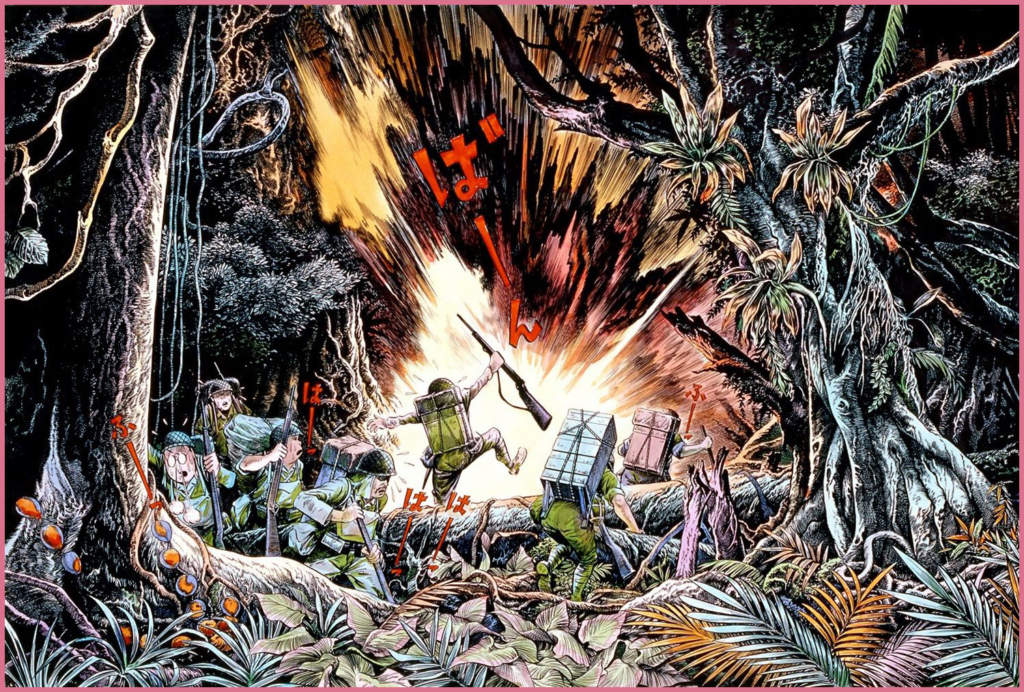

Komikku Shōwa shi (1988 – 1989) – questo il titolo originale – è un’opera intimamente autobiografica ma che, rispetto al precedente Sōin gyokusai seyo! (1973), resoconto crudo e fedele – salvo alcuni episodi alterati per esigenze narrative – della sua esperienza al fronte sull’isola di New Britain, adotta uno spettro più ampio per ragionare sulla storia nazionale al di là del suo trauma personale.

Eleggendo Nezumi Otoko a suo alter-ego narrante – in aggiunta al quale faranno poi capolino gli altri personaggi della serie-culto –, Mizuki inizia dagli ultimi anni della parentesi liberale nota come Democrazia Taishō (1912 – 1925), per poi passare in rassegna ogni episodio degno di nota del periodo in ambito economico, politico e culturale, rapportandolo in contemporanea a eventi significativi del proprio vissuto, come la morte dell’amata Nonnonbā o il frettoloso matrimonio ormai quarantenne. Come nella suddetta opera autobiografica del ‘73, la caratteristica più sbalorditiva del suo stile è la capacità di dar vita a tavole di estremo realismo – non di rado realizzate ispirandosi a scatti d’epoca, soprattutto per i volti dei personaggi storici citati –, nelle quali si inseriscono però figure umane stilizzate dal tratto tipicamente manga, senza che ciò arrivi comunque a compromettere la coerenza dell’insieme e la tensione drammatica – o la verve comica, che si ripresenta con un certo cinismo anche in momenti in cui non ci sarebbe nulla da ridere. Tale commistione si nota soprattutto nella rievocazione di spaccati personali, mentre per la descrizione esterna di avvenimenti noti ma non vissuti in prima persona Mizuki preferisce adottare principalmente il fotorealismo, quasi a voler far risaltare la solennità della scena, facendo al contempo professione di umiltà circa l’incapacità di immedesimarsi in quelli più tragici.

Ciò detto, ferma restando la coraggiosa rappresentazione delle pagine più nere della storia giapponese, quali l’Incidente mancese o il Massacro di Nanchino, senza l’attenuante del vittimismo post-bomba atomica tipicamente sbandierato dai negazionisti, è pur vero che Shigeru Mizuki non si è mai affiliato a una determinata ala politica, né ha mai negato la necessità dell’istituzione imperiale. Recuperando la concezione di nushi (padrone, custode) invalsa nei culti popolari e nello shintoismo, per la quale ogni elemento naturale – lo stagno, la foresta – è sorvegliato con benevolenza da un’entità protettrice, Mizuki così spiegava nelle sue interviste l’attaccamento del popolo giapponese all’imperatore, nel quale esso riconoscerebbe una figura di garanzia cui appellarsi in ultima istanza, incaricata di usare il suo potere per garantire il benessere della nazione. Si capisce dunque a maggior ragione perché la critica dell’impero – e dell’imperialismo – Shōwa sia così feroce nelle opere di Mizuki, che interpretava quanto accaduto a se stesso e al paese come un tradimento da parte del tennō, in aperta contraddizione con il suo mandato.

Oggi, di fronte a fumetti che tentano di sostituire la realtà storica con l’agiografia, come Shōwa tennō monogatari (2017 – in corso), o alla pletora di personaggi shōnen in uniforme che, col loro eroismo sciovinista, si propongono di proteggere il proprio mondo da fantomatici invasori – umani e non –, si avverte come non mai la mancanza dell’onestà intellettuale di Shigeru Mizuki e di chi, come lui, costituiva l’avanguardia del pacifismo sancito dalla costituzione post-bellica, al di là di bandiere e schieramenti.