Una risposta all’editoriale di The Games Machine sui problemi dei “nuovi videogiochi”

ecentemente sulle pagine di The Games Machine, storica rivista sia cartacea che online che tratta di videogiochi, è apparso un editoriale che ha suscitato molte reazioni, in buona parte contrarie rispetto al contenuto dell’articolo stesso e, in altra quantità, d’accordo con quanto l’autore sostiene. Potete trovare l’articolo seguendo questo link.

Il riassunto dell’editoriale è presto fatto: non ci sono più i giochi di una volta, il videogioco si è imbastardito da quando è diventato mainstream, si stava meglio con i cabinati e i treni partivano in orario. Non me ne voglia l’autore – e neanche The Games Machine che è una testata di cui ho stima – se semplifico così il discorso, ma dato il tono iperbolico e sopra le righe del pezzo in questione mi sento di poter utilizzare lo stesso registro sufficiente per riassumerlo.

Il tono di sufficienza dell’articolo è probabilmente la questione che ha fatto indisporre di più i lettori, perché ok la ramanzina con toni paternalistici che “si stava meglio ai miei tempi”, ma anche un filo meno. La questione non è però tanto nei toni, gli articoli scritti per dividere su internet ci son sempre stati e ci saranno sempre, è fisiologico. Il problema è più nei contenuti, che sembrano tratteggiare un quadro del mercato attuale non esattamente preciso e contemporaneamente fomentano una lettura del fenomeno videogioco che non saprei definire diversamente da “sbagliata”. Una lettura che è la causa, e contemporaneamente la conseguenza, di molti problemi che affliggono la critica.

Come ha già fatto il nostro Claudio Cugliandro con Everyeye, anche in questo caso ci siamo sentiti di voler rispondere, perché è bello quando ci si può confrontare.

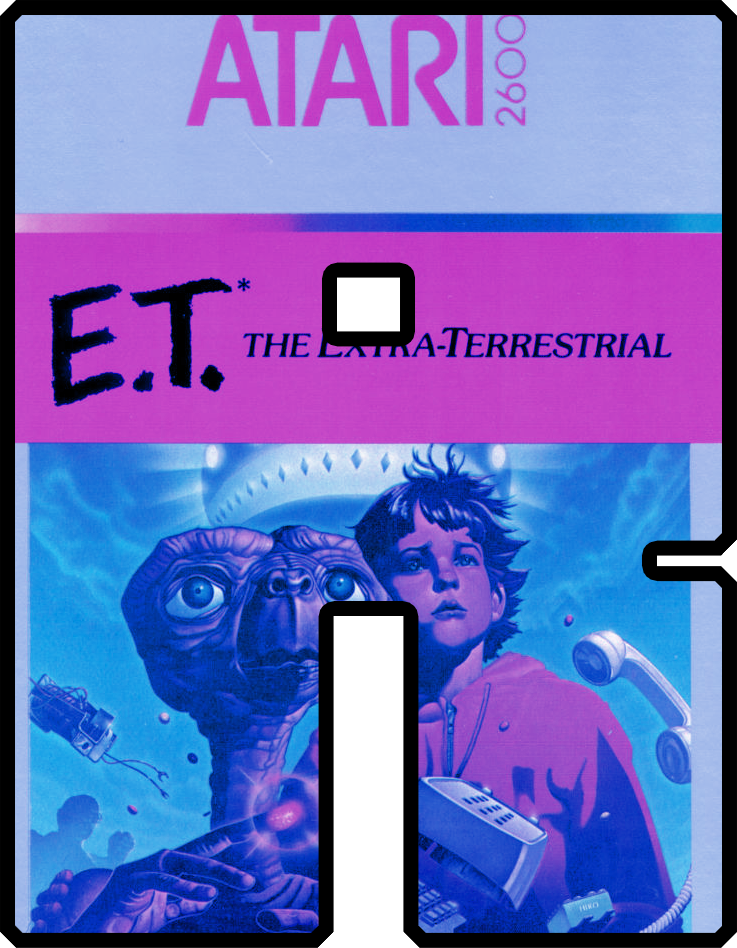

L’articolo di Emanuele Feronato si apre con un’immagine idilliaca e un racconto di come si stesse meglio quando a giocare erano in pochi e nei cabinati c’erano capolavori come Bubble Bobble e Ghost ‘n Goblins e, cito testualmente, “il mercato era fiorente lo stesso”. Non per fare i puntigliosi, ma Bubble Bobble e Ghost ‘n Goblins escono rispettivamente nel 1986 e nel 1985, subito a ridosso della crisi dell’industria del videogame che si intenderà conclusa dopo un paio d’anni dall’uscita nel NES (1985 negli USA).

Insomma, fiorente mica tanto. Per riferimento basta fare un salto su Wikipedia.

Si continua con un’immagine da corporation in cui dei manager di alto profilo all’interno di un palazzo decidono di espandere il mercato per far giocare anche chi non gioca per aumentare i guadagni. Beh, sì, insomma, si chiama capitalismo, e per quanto brutto sia è così che funziona. E insomma, non è che i videogiochi per sala giochi fossero sviluppati per il bene dell’arte, tutt’altro.

Qui c’è già un cortocircuito: ci si lamenta di un settore che vuole rendere più facili i giochi per venderli a più persone parlando di come erano belli dei giochi resi artificialmente difficili per far spendere più soldi a quelle poche persone che ne usufruivano. Si arriva qualche riga dopo a criticare Candy Crush perché ritenuto un gioco scemo, come se Bubble Bobble fosse The Witness e non funzionasse ESATTAMENTE allo stesso modo di Candy Crush, con la differenza che invece di shoppare con le microtransazioni infilavi la monetina per giocare.

Mi preme sottolineare che il pubblico di Candy Crush è letteralmente lo stesso di Bubble Bobble e dei puzzle arcade: mia madre, esempio a caso che non fa ovviamente statistica, giocava su Neo Geo Pocket Color a Puzzle Bobble così come oggi gioca a Candy Crush (sì, lo so che Bubble Bobble e Puzzle Bobble son due giochi diversi).

Quando poi si parla di questi manager che volevano rivolgere la loro attenzione al pubblico di massa, si parla immagino del periodo della settima generazione di console, quando il videogioco è diventato davvero di massa con Xbox 360 e Playstation 3. L’autore fa un volo pindarico dicendo che da quel punto in poi il videogame si è semplificato troppo, e si è rivolto a un pubblico che non usava termini come expare o platinare o altre cose che, a memoria, sono ben successive alla metà degli anni 2000, ma forse sono troppo puntiglioso.

Quello che è importante notare è che – ma guarda te se mi tocca difendere manager, multinazionali e mani invisibili – chiaramente il mercato stava prendendo una nuova direzione necessaria a soddisfare una maggiore richiesta, ma è altrettanto vero che a quella situazione di stagnazione creativa (o di inadeguatezza tecnologica, se guardiamo al Giappone), dopo una prima fase discendente abbiamo avuto la nascita e poi l’esplosione del mercato indipendente, che ha riportato in auge proprio quella tipologia di prodotti che Emanuele Feronato lamentava fossero spariti. Soprattutto nel settore portatile, pensiamo a PSP e Nintendo DS, abbiamo visto anche grandi case di produzione darsi alla sperimentazione selvaggia con cose incredibili: Electroplankton, Exit, Echocrome, Patapon e tantissimi altri, solo per citarne alcuni. Ma anche nel mercato home console ci sono stati grandi ritorni come Bionic Commando (quelli 2.5D), o Megaman 9 e 10. Tutto questo senza scomodare i doujin soft.

Incredibilmente in quella fase drammatica di facilitazione delle meccaniche e della orribile democratizzazione del videogame esce anche Demon’s Souls, che Feronato si dimentica di citare con quella che, mi sia concesso, mi sembra una paraculata logica quando parla di Elden Ring, sostenendo che il successo porterà inevitabilmente a una facilitazione della serie, omettendo di dire che la serie ha successo dal 2009.

Salto la parte sugli idle game e sul fatto che, signora mia non c’è più religione ‘mo Diablo esce pure su telefono, che a quanto pare tutto quello che esce su smartphone è – o sia destinato a diventare – un puzzle game brainless, senza notare quanti capolavori siano usciti dal mercato mobile.

Il fil rouge però sembra essere che ora i giochi sono tutti facili, troppo facili addirittura, per venire incontro a un pubblico casual a danno dei veri giocatori, quelli hardcore. Posto che chiaramente non è vero, e che i giochi difficili o complessi esistono ancora e proprio in questo mostruoso mercato democratizzato prolificano sempre di più proprio per andare incontro al pubblico come Feronato, è sempre spiacevole notare come non si capisca che la possibilità di abbassare la difficoltà non significa che è impossibile alzarla.

Dire che “si stava meglio prima”, quando gli arcade avevano le stesse logiche predatorie dei free to play, e non considerare come l’evoluzione e la maturazione del videogioco come linguaggio sia avvenuta proprio negli ultimi anni grazie sia alla scena indipendente che alle produzioni tripla A è intellettualmente disonesto.

Mascherare un discorso storicamente impreciso con una polemica verso un’industria che ha le sue storture (riuscendo peraltro a non indicare le storture stesse) con un tono provocatorio, quasi a voler tirare il sasso e nascondere la mano, non è una cosa carina. Contrariamente ai draghetti di Bubble Bobble.

Una narrazione del videogioco di questo tipo non fa bene a nessuno. Dovremmo cercare di aprire il videogioco a più persone possibili, non fare gatekeeping e ricordare i tempi d’oro. Questo tipo di racconto non fa altro che fomentare una coscienza all’interno dei giocatori sempre più chiusa, sempre più elitaria, e l’esclusione non può che far male. È esattamente lo stesso tipo di discorso per il quale una parte dell’utenza si lamenta delle donne nei videogiochi, o degli omosessuali, o dell’immaginaria dittatura del politicamente corretto.

È sgradevole questo discorso, così come sono sgradevoli i commenti dei veri gamer™ nei commenti, perché altro non fa che rafforzare dinamiche sociali perverse. Il ruolo della critica non dovrebbe essere quello di titillare i bassi istinti di chi si sente tradito di non poter più vedere personaggi femminili svestiti (per dirne una), ma di educare il pubblico a una nuova lettura del medium, avendo – teoricamente – gli strumenti e le competenze per farlo. Articoli di questo genere vanno nella direzione opposta, facendo regredire un discorso critico che già fatica a fare passi in avanti.

Un articolo del genere è figlio e padre contemporaneamente di una narrazione perversa del videogioco, da cui speravamo di esserci smarcati ma che, invece, a quanto pare è ancora qua.