Storia e origini del fenomeno idol

Per chi è cresciuto a pane e anime della fascia pomeridiana, le idol stanno al Giappone tanto quanto gli amori segreti, le sequenze di trasformazione di dieci secondi e tutti quei fantastici, irrinunciabili cliché che hanno reso magica l’animazione nipponica degli anni Ottanta e dei neverending ‘90s. Icona patinata plasmata da un immaginario maschile che prediligeva affetto e attenzioni preconfezionati a un vero contatto con l’altro sesso, la idol è la onēsan acqua e sapone che ce l’ha fatta, la compagna di scuola finita sotto i riflettori della grande città che, memore delle sue origini, si mantiene devota ai propri fan – i veri fautori del suo successo, s’intende – ancor prima che al suo agente.

La devozione non è comunque l’unica moneta di scambio: a fronte dell’adesione incondizionata della loro beniamina a un modello di purezza e femminilità, che spesso e volentieri implica clausole contrattuali facenti divieto di intrattenere rapporti sociali esulanti dalla professione, i fedelissimi sono pronti a pagare in yen sonanti biglietti per concerti, firmacopie e fiere oppure, quando ancora la televisione era il medium che la faceva da padrone, a non perdersi un episodio della serie – poco importa di che qualità e in che ruolo – che la scritturava.

Ciò detto, non è difficile capire perché, al di là del fattore biologico dell’invecchiamento, esibirsi come idol sia insostenibile sul lungo termine, e costituisca semmai il primo step per chi a una carriera nel mondo dello spettacolo proprio non vuole rinunciare. Tuttavia, questo prototipo di cantante/attrice/modella – insomma, di intrattenitrice a tutto tondo – non rappresenta che il penultimo stadio di un processo mediatico orgogliosamente made in Japan che, negli ultimi anni, è stato riproposto con miglior esito da altri vicini asiatici, puntando su un’immagine più marcatamente sessualizzata e una componente coreografica più curata. Senza voler dare inizio a una guerra ideologica circa il tradimento – o supposto tale – dei princìpi fondanti della professione di idol da parte dei nuovi gruppi cinesi o coreani, è pur vero che quello che possiamo vedere oggi è quanto di più lontano dalle performance delle prime artiste emerse negli anni Ottanta.

All’epoca, la scena musicale giapponese si trovava a fare i conti con la crisi del cantautorato politico – il punk iconoclasta degli Zunō Keisatsu, oppure le più introspettive Morita Dōji e Yamasaki Hako –, che aveva perso la presa su una gioventù sempre più benestante e perciò disinteressata alle grandi questioni che avevano infiammato il decennio appena trascorso. Nella nicchia lasciata da chi fino all’altro giorno riusciva a riempire i locali parlando di Zengakuren e suicidio come strumento di emancipazione, si inserirono presto una serie di ragazze dall’aria innocente e in abiti da liceali, come Okamoto Maiko o Hayami Yū, la cui massima preoccupazione poteva essere l’incontro con il primo amore o la cerimonia di diploma. La loro musica leggera – e i testi leggerissimi – ben intercettavano il gusto di una generazione troppo giovane per ascoltare gli enka o i cantanti nazionalpopolari, ma che nondimeno sentiva il bisogno di tornare a un po’ musica autoctona dopo aver consumato le discografie di U2 e ABBA.

Il resto lo fecero poi gli autori di anime e manga, che approfittando della libertà creativa concessa dal proprio medium si sbizzarrirono a creare corpi e outfit sempre più ammiccanti ed eterogenei, arrivando a plasmare l’iconografia che abbiamo imparato a riconoscere a colpo d’occhio: la idol è una performer rigorosamente in costume, estroversa ma intimamente casta, la cui (eterna) giovinezza si traduce un’energia contagiosa che dal palco si trasmette agli spettatori, coinvolgendoli in prima persona nella performance stessa.

L’animazione degli anni Ottanta e la nascita dell’iconografia idol

Parlando di animazione, il primato di aver rappresentato il mondo delle idol sul piccolo schermo, qualificando dei personaggi femminili di primo piano come tali, spetta probabilmente a Macross (1982), la storica serie Artland dalla mente di Kawamori Shōji incentrata sulla lotta per la sopravvivenza – e poi convivenza – tra l’umanità e gli extraterrestri noti come Zentradi. Peculiarità dell’intero franchise che ha avuto origine dalla serie è infatti l’importanza rivestita da idol e cantanti nel risolvere i conflitti, grazie al loro potere – non “super” e perciò doppiamente stupefacente – di calmare o addirittura soggiogare gli animi di uomini e alieni con la propria musica. Nel primo Macross sono infatti le canzoni della superstar Lynn Minmay a far appassionare gli scout Zentradi alla cultura umana e a rivalutare lo sterminio della popolazione terrestre, creando una vera e propria spaccatura politica all’interno della gerarchia aliena.

A fronte del successo ottenuto da questa nuova formula, l’equilibrio tra estetica mecha, combattimenti intergalattici e J-Pop sarebbe stato mantenuto anche per i capitoli successivi del franchise, confermandosi il suo tratto vincente. Tralasciando il lungometraggio dell’84, che a livello di trama rappresenta più una variazione sul tema che un passo in avanti, a dieci anni di distanza troviamo nell’OAV Macross Plus il personaggio di Sharon Apple, una sorta di Hatsune Miku che, a causa di un hackeraggio, diventerà l’antagonista principale, ipnotizzando i suoi fan ed entrando in possesso dei codici d’accesso alla corazzata. La lista continua con Sheryl Nome, la idol che in Macross Frontier (2008) mette in gioco la propria vita in un grande concerto onde sconfiggere le armate dei Vajra, la razza di insetti alieni che minaccia l’esistenza degli ultimi scampoli di umanità, o ancora l’unità speciale delle Valchirie, un gruppo di idol che in Macross Delta (2016) si occupa di prevenire e curare la diffusione di un virus che plagia la coscienza dei contagiati.

Al di là di queste innovazioni narrative, è importante sottolineare come tutte le eroine citate fossero doppiate da cantanti professioniste o giovani talenti che, dopo il battesimo come seiyū (doppiatrici appunto), erano subito avviate alla carriera di idol, arrivando a registrare album in studio e a esibirsi live anche prima di raggiungere la maggiore età – 20 anni secondo la legislazione giapponese. In questo senso, la rilevanza storica di Macross non è limitata al medium di appartenenza in senso stretto, bensì rappresenta il franchise che più di tutti ha contribuito a plasmare, a livello transmediale – dall’industria discografica fino agli eventi dal vivo, passando per il mercato home video –, l’immagine pubblica e il linguaggio artistico che oggi costituiscono i fondamenti dell’essere idol, in Giappone come all’estero.

Come si diceva all’inizio, tale lezione non sarebbe rimasta inascoltata, portando presto alla nascita di prodotti audiovisivi le cui protagoniste rispondevano ai medesimi criteri di fascino e talento proposti dal primo Macross. Ancora più famoso del suo padre spirituale è forse Creamy Mami (1983), l’anime dello Studio Pierrot che narra le alterne fortune della piccola Morisawa Yū, entrata in possesso di fantastici poteri canori grazie all’incontro con – guarda caso – un benevolo alieno. Nonostante abbia in realtà dieci anni, con l’aiuto del medaglione magico ricevuto dal suo contatto nelle “alte sfere” (letteralmente), Yū si trasforma nel suo alter ego Creamy, una ragazza di ben (?) 16 anni in grado di emozionare gli spettatori di tutte le età con la sua musica, al costo però di attirare l’invidia di spietati rivali e di incrinare la sincerità del rapporto con i genitori e con la sua cotta Toshio.

Già da questi pochi elementi si può desumere come, se si tralascia il carattere infantile dei personaggi e il target cui l’opera si rivolge, Creamy Mami offra uno sguardo molto lucido e realistico sulla professione: l’età d’oro della performer non corrisponde infatti a quella della maturità, ma a un’acerba adolescenza che, in virtù soprattutto dell’aspetto esteriore, è in grado di attirare folle adoranti agli eventi; ancora, il fatto che Pino Pino abbia concesso a Yū soltanto un anno di superpoteri per realizzare il suo sogno, è eloquente circa la brevità della carriera delle idol, alle quali si richiede di raggiungere la vetta entro i 17, massimo 18 anni, per andare poi ad aggiungersi all’infinita serie di meteore. Infine, anche nel caso in cui si raggiunga il successo il prezzo da pagare, in termini di rapporti umani, è enorme: il successo di Creamy si basa infatti sul mistero che avvolge la sua identità, nonché sulla serietà con cui lei per prima prova ad assecondare il proprio agente – Jingle Pentagramma nella versione italiana –, partecipando a registrazioni e concerti che la portano a un progressivo distacco dalla famiglia e dagli amici.

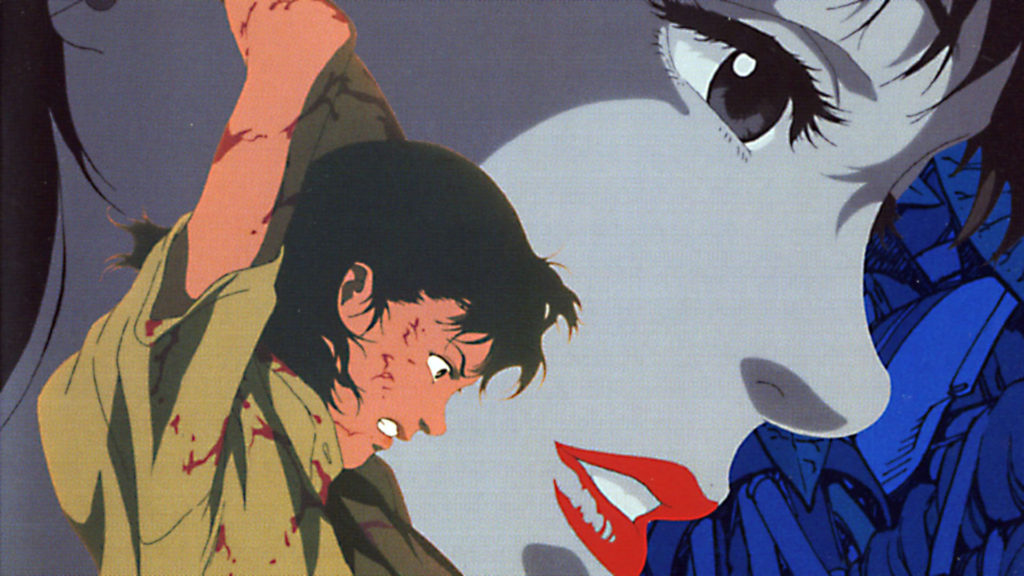

Facendo un salto quantico, sia in termini di tempo che di rilevanza artistica, non si può non citare l’esordio alla regia di Kon Satoshi come esempio di introspezione e analisi del fenomeno delle idol. In Perfect Blue (1997) si racconta la discesa nell’abisso – dello showbiz e della pazzia – della non più giovanissima Mima, che dopo la discreta celebrità raggiunta col suo trio pop decide di dare una svolta alla propria carriera, passando dalla tappa obbligata della televisione di second’ordine nella speranza di entrare poi nel mondo del cinema – mondo a cui Kon avrebbe dedicato un altro grande ritratto femminile, Millennium Actress (2001).

Rievocando il recente caso di cronaca dell’otaku Miyazaki Tsutomu, il pluriomicida pedofilo che aveva portato all’attenzione pubblica il problema dell’autoreclusione (hikikomori), il regista innesta un perverso triangolo che vede Mami affrontare da un lato se stessa, dall’altro un misterioso fan(atico) dai comprovati intenti omicidi. Anche in questo caso, il fatto che l’agente di Mima si scopra essere la mandante della serie di aggressioni e minacce ci dice molto sulle zone d’ombra del settore: la manipolazione dell’immagine è tanto estremizzata nonché radicata nella società – che è ormai una società dello spettacolo anche nel quotidiano – da portare alla psicosi tutti i partiti coinvolti nella commercializzazione della stessa, incapaci di riconoscere la idol come un essere umano destinato ad autodeterminarsi e cambiare, ma in grado di dar sfogo ai propri peggiori istinti nel caso in cui la volontà dell’interessata non si conformi alla loro visione distorta.

D’altro canto, bisogna tener presente che, a livello individuale, l’universo delle idol si rivela anche ricco di umanità e socialità. Come racconta il documentario Netflix Tokyo Idols (2017) di Miyake Kyōko, infatti, il circuito festivaliero che coinvolge piccoli gruppi e giovanissime debuttanti è ancora estremamente vivace su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a essere socialmente accettato, al pari di altre espressioni culturali tradizionalmente associate al mondo otaku. Di fatto, per quanto lo scopo primo della Miyake sia quello di inquietare lo spettatore occidentale, evocando lo spettro della pedofilia e del soft porn, il documentario non può fare a meno di rendere conto della sincerità del rapporto che lega una idol ai suoi fan, così come alla famiglia e agli amici. Come sempre, si può cercare di vedere tutto nero, ma è inconfutabile che la stragrande maggioranza di chi si appassiona a queste artiste sia composta da persone rispettose e genuinamente amanti della loro musica, al di là delle strette di mano e degli scatti rubati ai concerti.