La commedia è l’arma principale che abbiamo contro l’orrore. Grazie ad essa possiamo combattere la morte.

John Callahan

È una tranquilla mattinata a Portland. Non la Portland del Maine, che magari vi sarà capitato di vedere in un qualche romanzo di Stephen King, oppure in uno dei tanti film tratti dai suoi scritti, ma quella che si trova nell’Oregon, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Qui siamo lontani dalla frenetica vita della grandi città come New York e Boston, ma abbastanza vicini per bearsi del sole che viene dalla California.

In questa metropoli, che ha la sfortuna di condividere il nome con una molto più celebre di lei, le giornate scorrono serene e anche quella appena iniziata sembra destinata a fare lo stesso.

In una casa qualunque della periferia, uno di quei luoghi sulla Terra dove non pare mai succedere niente di niente, un uomo è piegato sopra un tavolo da disegno. Davanti ha un foglio e sta cercando di riempirlo con i segni prodotti dal suo pennarello, che sfrigola sulla carta con un’energia tale da produrre le stesse scintille di una fiamma ossidrica a lavoro su un’asta di ferro.

In realtà, la velocità è per forza di cose contenuta, lenta, cadenzata. La mano non riesce a stringere l’impugnatura e il disegnatore, per riuscirci, deve aiutarsi con l’altra. Si tratta di un gesto che gli costa un’enorme fatica. Questo perché l’uomo è tetraplegico dall’età di ventun anni e ha perso l’uso delle gambe, la sensibilità al torace e in parte quella delle braccia in un incidente automobilistico. Eppure non si trattiene, continua senza prendersi neanche una pausa. Nonostante la parziale immobilità del corpo, la mente non è disposta a sottostare alla gabbia dei suoi muscoli. Perché disegnare è la sua ragione di vita, l’unico modo per combattere una depressione strisciante che si annida nell’ombra e rischia di trascinarlo di nuovo sul collo di una bottiglia. Se si ferma, se smette di segnare di nero sulla pagina bianca, allora sarà davvero immobile, bloccato per sempre sulla sua sedia a rotelle. Quel disegnatore è John Callahan.

In Italia la sua arte è arrivata per vie traverse ed è più noto per la sua particolare condizione che per i meriti artistici, ma John Callahan è stato uno dei vignettisti più importanti del secolo scorso. Ha contribuito ad emancipare ulteriormente il genere della satira con il suo black humor dilagante, la sua forza espressiva e il desiderio di sfidare i canoni del politicamente corretto. Una carriera lunga e durevole nonostante le sue difficoltà fisiche, iniziata nel 1983 sulle pagine del Willamette Week e conclusasi solo con la sua morte, avvenuta nel 2010.

Ed era già da allora che si parlava di un film che ne ripercorresse la storia, diventata un’autentica leggenda popolare sulla bocca di tutti. Dopo un primo approccio che vedeva coinvolto addirittura il compianto Robin Williams, Gus Van Sant ha preso le redini del progetto mettendo in cantiere il film al cinema dal 29 agosto 2019: Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot. A fargli compagnia, troveremo un ricchissimo cast con Jack Black, Jonah Hill, Rooney Mara e il tre volte candidato all’Oscar Joaquin Phoenix nei panni del protagonista.

Una scelta non casuale, visto che lo stesso Van Sant lo ha ritenuto adatto per il progetto e con cui ha più volte collaborato. E al tempo stesso non potevamo augurarci un regista migliore, visto che ha direttamente conosciuto Callahan negli anni in cui abitava a Portland.

Questa è l’occasione perfetta per parlare della vita di un’artista importantissimo spesso ignorato nel nostro paese.

L’iconoclasta sensibile

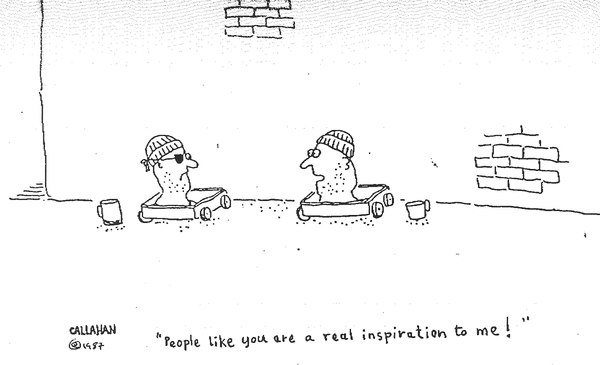

Non passava mai inosservato, Callahan. Ogni volta che pubblicava qualcosa, aveva subito al seguito migliaia di fan pronti ad elogiarlo e altrettanti sul piede di guerra. Negli anni, ha racimolato lettere di apprezzamento e minacce di morte con la stessa disarmante facilità. Un binomio, questo, confermato del resto anche dal New York Times che una volta definì le sue vignette “oltraggiosamente divertenti o oltraggiosamente offensive“. In fondo, si tratta della regola aurea della satira: far ridere e al tempo stesso causare una sana indignazione, mettendo alla berlina gli aspetti più contraddittori della nostra società, così da stimolare una riflessione.

Del resto, la particolare prospettiva di Callahan sembra incarnare perfettamente questo principio e dà l’impressione di venire direttamente dalla sua condizione. “La mia unica bussola quando vado troppo lontano è la reazione che proviene da persone su sedie a rotelle o con ganci per le mani“, ripeteva spesso quando commentava il proprio stile. “Come me, loro sono stufi di persone che pensano di parlare per i disabili. La compassione e l’accondiscendenza sono le sole cose veramente detestabili”.

Inoltre, Callahan ha sempre mostrato una sensibilità fuori dal comune, anche prima dell’incidente, che lo ha prematuramente portato in una spirale di sofferenza e autodistruzione. Una sensibilità venuta fuori durante la sua infanzia a The Dalles, la cittadina doveva viveva con la famiglia che lo aveva adottato da neonato, uno sperduto paesino nel cuore dell’Oregon.

Come ci racconta nel suo libro di memorie che ha ispirato il film di Van Sant, da bambino è stato molestato dalla sua professoressa e questo evento lo ha portato a diventare un alcolista all’età di 12 anni. Da qui alla droga il passo è stato breve e la sua gioventù spericolata l’ha portato poi all’incidente automobilistico che è stata la sua condanna ma anche la sua principale fonte di ispirazione. Un incidente causato in parte dalla fatalità e in parte dall’alcol, avvenuto durante il viaggio di ritorno da una festa in compagnia di un amico che si è addormentato al volante. John, una volta salvato, scopre di trovarsi all’ospedale, di aver perso l’uso delle gambe e di aver mantenuto un parziale controllo sulle braccia. Quando chiede al dottore per quanto tempo rimarrà paralizzato, gli risponde: “Probabilmente per sempre”. Cade in depressione e decide di riprendere la strada dalla bottiglia.

Tutto cambia quando, sulla via della riabilitazione, frequenta una serie di incontri sulla disintossicazione in 12 fasi e trova la forza per smettere di bere, scoprendo nel frattempo il talento per il disegno che lo renderà famoso in tutto il mondo.

Ma non è che l’inizio. Callahan in trent’anni di carriera scrive 10 libri, canzoni, realizza due serie animate, opere d’arte e continua la sua inesauribile produzione di vignette che saranno pubblicate in oltre 200 riviste. Nel 2005, il regista olandese Simone de Vries gli dedica un documentario trasmesso in tutto il globo, dal titolo Touch me where I can feel. Non è forse così strano, dunque, pensare che proprio la sua disabilità l’abbia allontanato dal baratro.

“Probabilmente l’incidente gli ha salvato la vita” ha dichiarato ultimamente Tom Callahan, il fratello minore, al Post. “Il suo stile di vita era così autodistruttivo che se non fosse rimasto tetraplegico sarebbe morto per qualcos’altro”. In realtà, la morte arriva per lui all’improvviso, dopo 27 anni di vita sulla sedia a rotelle, andando oltre ogni previsione. Una longevità inattesa e sorprendente che ha avuto l’effetto di creare un sano stupore alla notizia della sua scomparsa, quasi come se ormai i lettori si fossero dimenticati della sua condizione.

Il 23 luglio 2010 viene ricoverato di urgenza all’ospedale, quel luogo che ormai nei decenni gli era diventato familiare dopo tante visite di routine. Un’infezione causata da alcune piaghe da decubito lo costringe fermo a letto e il dottore gli dà solo qualche altro mese di vita. “Allora ci siamo” avrebbe detto John ai suoi familiari accorsi. “Che senso ha continuare? Sono pronto per morire”. 20 ore dopo, non c’era più. “Si è arreso” conferma suo fratello Tom. “Sembra incredibile che qualcuno possa decidere di morire, ma non vedo altre spiegazioni”. Muore all’età di 59 anni, un autentico record per quelle che erano le sue aspettative dopo l’incidente.

L’eredità di Callahan

Sebbene a volte sia stato menzionato soprattutto per la sua tetraplegia, John Callahan ha fatto molto di più e forse la sua arte non può essere separata dalla sua condizione. Infatti, è proprio grazie a questo dolore che è riuscito a trovare la capacità di esprimersi, di canalizzare la sua personalità in vignette scorrette e irriverenti. Anzi, è sempre “merito” del suo incidente se ha potuto parlare dall’alto di una prospettiva nuova, completamente diversa da quella a cui la satira tradizionale era abituata.

Infatti, le sue scenette per la prima volta toccano con assoluta nonchalance e consapevolezza anche argomenti come la disabilità, le menomazioni e gli orrori quotidiani. Il tutto attraverso uno stile grezzo, istintivo ma assolutamente efficace, in grado di veicolare un umorismo devastante, irresistibile e cinico che demolisce ogni tabù e convenzione sociale. Non aveva peli sulla lingua né paura di offendere qualcuno, era assolutamente privo di quell’assurdo timore reverenziale che spesso blocca gli artisti, gli autori e gli attori nei confronti della società.

Quanti, oggi, che fanno film, fumetti e libri procedono sempre col freno tirato, evitano di osare e di sconcertare perché bloccati dalla paura di perdere sostenitori? In quest’epoca dove tutti guardano prima alle esigenze di bilancio e alle copie vendute che al contenuto, abbiamo dimenticato la sana voglia di scandalizzare, il fulcro di qualunque opera che voglia indurre una riflessione capace di emancipare il pubblico.

In un periodo storico fatto di politicamente corretto, yes man, influncer e intellettuali all’acqua di rose, Callahan si erge come un monumento della funzione vitale dell’arte: creare scompiglio. Ed è un principio che tutti dovremmo cercare di preservare, proprio ora che sembra dimenticato, in un momento in cui la satira è messa sotto assedio da like, commenti e faccine.