Avere o essere?

Quasi alle porte degli anni ‘80, lo psicologo e filosofo Erich Fromm intitolava così, con questo dubbio quasi shakespeariano, uno dei suoi saggi più famosi, che ha risieduto in pianta stabile per decenni sugli scaffali di molte case italiane, tra un Il senso di Smilla per la neve e almeno un volume della (già all’epoca) estesa bibliografia di Stephen King.

Il saggio, una sempre attuale – per quanto ingenua – critica al consumismo, cerca di scardinare la convinzione che una persona sia ciò che possiede e ciò che consuma, consigliando al lettore la strada dell’essere, in cui le cose perdono importanza a favore delle esperienze.

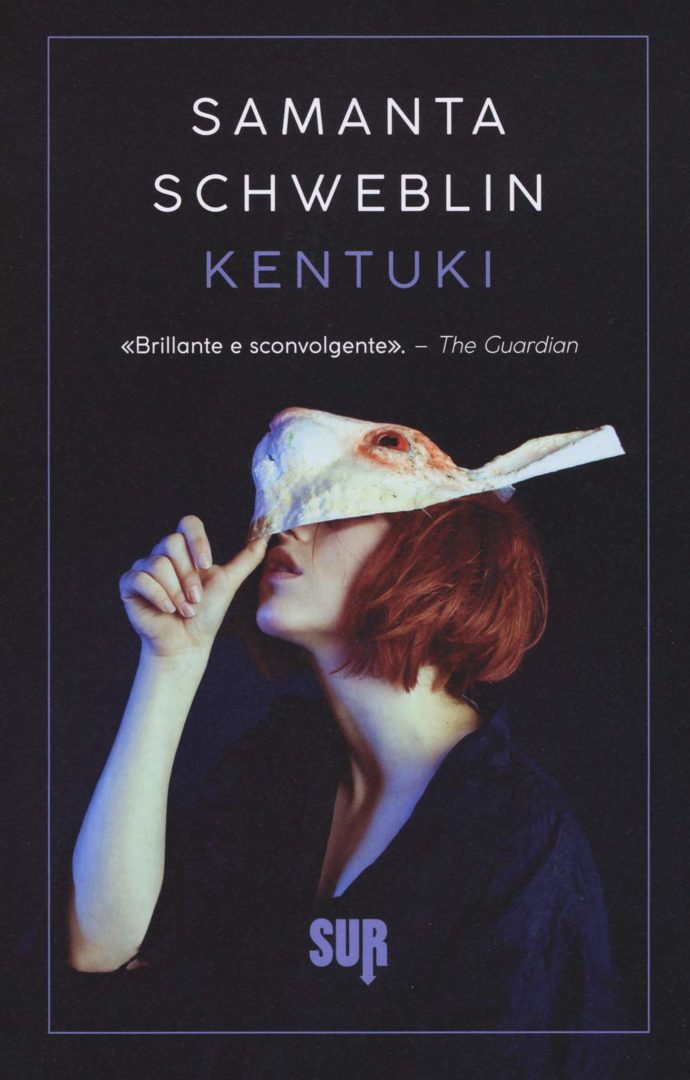

Avere o essere è anche la domanda primigenia nel mondo immaginato da Samanta Schweblin nel suo ultimo romanzo, Kentuki, pubblicato da Sur.

Con una narrazione intrecciata che segue svariate storyline, la Schweblin ci introduce in un presente uguale al nostro, che differisce solo per la presenza sul mercato di un nuovo prodotto, i kentuki: “una via di mezzo tra un peluche articolato e un telefono. Aveva una webcam, un piccolo altoparlante e una batteria che durava da uno a due giorni a seconda dell’uso”. Ogni kentuki è animato da una persona che lo abita, grazie a un tablet, vedendo la vita del proprietario dell’animaletto attraverso i suoi occhi, muovendosi in case lontane mezzo mondo da lui, senza poter però comunicare con il suo padrone.

A differenza degli antenati degli animaletti elettronici della nostra realtà, i Furby, i kentuki non hanno l’uso della parola, sebbene alcuni proprietari si ingegnino con vari sistemi di comunicazione più o meno rudimentali (dal codice morse alle tavolette ouija) per instaurare un dialogo con i loro animali. Il motivo per cui, mentre il millennio stava per finire, i figli degli anni novanta pregavano i genitori, Babbo Natale e tutti i santi di trovare sotto l’albero quel pulcino dagli occhi enormi, è infatti l’apparente intelligenza che permetteva al Furby di imparare una serie di parole predeterminate nella lingua del proprietario, che andavano lentamente a sostituire il furbish, la lingua madre delle bestiole. Poco dopo essere arrivati sul mercato, i Furby furono addirittura vietati all’interno degli uffici della National Security Agency statunitense, per timore che il microfono del giocattolo potesse carpire e registrare informazioni confidenziali.

Vent’anni dopo, i timori dell’opinione pubblica per la propria privacy sembrano essersi assopiti tra un like e una storia e milioni di persone regalano su base giornaliera dati sensibili e informazioni su ogni aspetto della loro vita a database che non sempre tutelano la privacy degli utenti. Non solo: abituati ad esporre la propria vita sui social, ci preoccupiamo sempre meno di chi può visualizzare i nostri contenuti, e la cerchia apparentemente ristretta di amici intimi a cui crediamo di indirizzare i selfie delle nostre ultime vacanze o il video del bebè che dice la sua prima parola, diventa potenzialmente enorme.

Questa noncuranza nel sapere di avere degli spettatori della propria vita viene portata all’estremo nel mondo dei kentuki: un individuo sconosciuto, di cui il proprietario non conosce sesso, età, preferenze, provenienza, in grado di assistere alla sua quotidianità, in una sorta di reality show intimista. L’individuo che abita il kentuki, infatti, può decidere in qualsiasi momento di sconnettersi dal suo alter-ego animatronico, uccidendo il kentuki e trasformandolo in un semplice soprammobile molto costoso. Questo, se da una parte spinge il proprietario a intrattenere il proprio animaletto, dall’altra solleva delle questioni sulla dignità della vita del kentuki: “Chi mai si chiederebbe, davanti allo scaffale di un supermercato, se il ventilatore che intende portarsi a casa sarà disposto a fare aria a un nonno in pannolone che guarda la tv?”

Il fatto che dietro agli occhi del kentuki si nasconda una persona in carne e ossa presenta dilemmi etici che nessuno si porrà, ancora per lungo tempo, davanti a un ventilatore, come la distinzione tra essere e avere: “Che tipo di persona sceglierebbe di «essere» kentuki invece di «avere» un kentuki?” si chiedono spesso i personaggi di Samanta Schweblin, ma a differenza di quanto proposto da Fromm, in questo mondo che è impossibile non paragonare a Black Mirror (principalmente perché ormai qualsiasi prodotto contempli della dark technology sembra destinato a soffrire questo confronto) essere e avere sono due facce della stessa distorta concezione della società.

I padroni e i kentuki di cui leggiamo le vicende, anche quelli più innocenti, non avranno nessun lieto fine e molte delle relazioni si concluderanno nell’odio. Se avere un kentuki significa possedere fisicamente un individuo di cui non si conosce però niente per certo, meno che mai le vere intenzioni e sentimenti nei confronti del padrone, essere un kentuki significa vivere una vita per interposta persona (o meglio, device) senza poterne mai prendere attivamente parte. Questo distacco – fisico o emotivo – si traduce in relazioni fallaci, in cui il kentuki non è un semplice animaletto domestico, ma è castrato nel suo essere umano, e il padrone non può realmente avere il controllo sul suo giochetto tecnologico, poiché incapace di comprenderlo.

Mettendo da parte il realismo magico, tratto distintivo della letteratura sudamericana, in favore di una narrazione frammentata e psicologica, con Kentuki Samanta Schweblin racconta il fallimento dell’essere e dell’avere, in un mondo in cui l’incomunicabiltà impedisce le relazioni e noi, come piccoli Furby, ripetiamo quelle poche parole che siamo riusciti a imparare dai nostri padroni.