Vi avviso, l’articolo che segue è assolutamente di parte

niziamo con una piccola epifania, uno di quei trigger di vita che ti stampano in testa qualcosa e rimangono lì, a farti da imprinting per buona parte di quello che arriverà dopo. Il primo DVD entrato in assoluto dentro casa mia assieme a un lettore nuovo fiammante fu Il quinto elemento di Luc Besson. Avevo all’incirca otto anni ed ero preso benissimo, soprattutto dal ciuffo plastico di Chris Tucker in loop nel menù principale del film. Dopo una buona porzione di infanzia fatta di cassette pezzotte e rumorosissimi videoregistratori arrivava finalmente sotto il mio tetto il magico mondo del digitale. Nel film c’erano poi anche Bruce Willis, che ai tempi era ancora attore, e un Gary Oldman in rampa d’esplosione, ma i miei occhi erano tutti per lei: la Leeloo “Multipass” della giovane, magnetica e sensuale Milla Jovovich. Qualcosa era scattato.

Flash forward. Cresco, varie peripezie di vita assolutamente non degne di nota, del digitale inizio a capire qualcosa di più ma di fondo sviluppo e coltivo un gusto, un interesse un po’ morboso misto ad assuefazione che continua a trascinarmi verso certi lidi del cinema che ormai ha abbandonato pure i DVD e s’è trasferito tutto nei megadata. Ecco, sì, mi cattura sempre di più il cinema posticcio e farlocco, spesso e volentieri fatto di sci-fi spicciolissima e sommersa di scadente CGI, senza un apparente briciolo di verve artistica o pensiero critico sull’immagine. Abbiamo nominato Bruce Willis qualche riga sopra, no? Appunto, esce su Prime Video un film di fantascienza che si chiama Cosmic Sin, una porcheria pseudo-reazionaria girata con una manciata di lire e che vanta come protagonista l’imbolsito ex-marine-congedato-con-disonore Bruce Willis (che magnifica iperbole di un’intera carriera)? Devo vederlo.

La cosa mi ha destabilizzato per diverso tempo, facendomi porre diverse domande sul perché preferissi passare parte del mio tempo in compagnia di questi e(o)rrori della settima arte piuttosto, che ne so, di beniamini cinematografari come un Fellini, un Bergman, un Godard e compagnia cantante. Cosa c’era di sbagliato in me? Poi una mattina ho aperto gli occhi e ho compreso che non si trattava di una debolezza o di una mancanza, bensì di un vizio. Un dolce vizio, che come tutti i vizi è allo stesso tempo coccola e carnefice, esattamente allo stesso modo di una sigaretta consumata davanti a un tramonto. E ai vizi si deve cedere. Il mio vizio, quantificato nella formula aurea di “fantaidiozia + 90 minuti di durata che se sono 85 è meglio”, si ritrova però anche con un portabandiera eletto a innalzare un vessillo tanto ingombrante quanto talvolta imbarazzante: Paul W.S. Anderson.

Britannico di nascita, a dirla tutta nei primissimi film si firmava solamente con Paul Anderson. Poi ne arrivò un altro di Anderson, tale Paul Thomas, e allora il protagonista della nostra (o forse solo mia?) storia inserì anche le abbreviazioni W.S. (William Scott) al termine delle proprie pellicole per non creare confusione. Sia mai che a qualcuno venisse il dubbio. Ci incontriamo per la prima volta durante una festa di compleanno ai tempi delle medie, mi pare. Il festeggiato decide di guardare tutti assieme “il film di Resident Evil”. Sarò sincero, non ricordo quale capitolo era ma sono abbastanza sicuro non fosse il primo di una saga cinematografica tanto longeva quanto gustosamente sbagliata. Né tantomeno ai tempi conoscevo il nome dell’occhio dietro la macchina da presa che un giorno sarebbe divenuto una sorta di beniamino al quale dire “bravo, un giorno vorrei essere come te”.

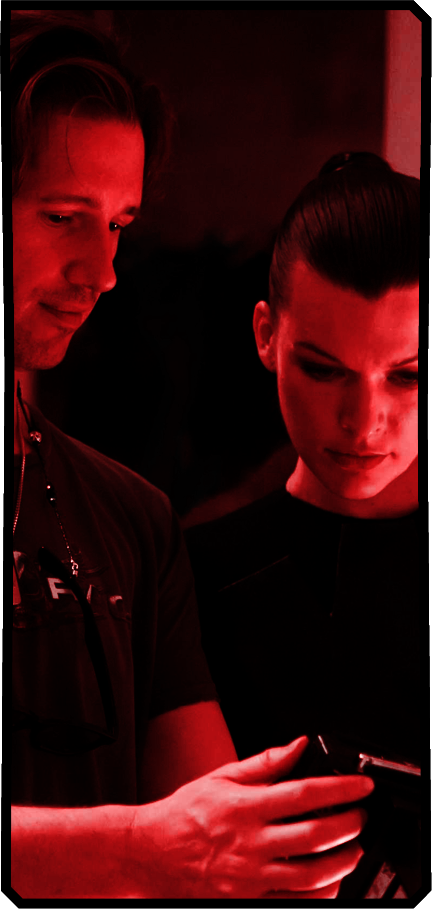

Però lì dentro c’era qualcuno che riconobbi subito. BAM, l’epifania tornata a galla dall’infanzia che in realtà era solo quattro o cinque anni prima. Ancora lei, Milla Jovovich, la mia Milla Jovovich, stavolta calata negli striminziti panni di Alice, macchina assassina vittima di continui rovesciamenti di trama e cliffhanger che fronteggia mitra in spalla la fine del mondo. Più volte. Più e più volte. Per l’esattezza sei, in cui la coppia Jovovich-Anderson si incrocia in ben quattro occasioni della saga. Perlomeno sul set, perché il duo Jovovich-Anderson fa coppia fissa nella vita fuori dallo schermo da ben due decenni. E il fatto che questi due siano un duo anche sentimentale fa da bussola all’interno dell’altalena che è la carriera di Anderson, un sali e scendi di progetti dalla veste muscolare volta interamente all’intrattenimento da sala che vuole iniziare con l’abbassamento delle luci una volta collocati in poltrona e finire con lo scorrere dei titoli di coda.

E pensare che la carriera di Anderson comincia con un’operazione piccola ai limiti dell’arthouse con Shopping, un racconto di gioventù bruciata scagliata verso il nulla che ha il pregio di lanciare nel suo primo ruolo su grande schermo Jude Law – ma dentro ci sono pure Jonathan Pryce, Sean Bean, Jason Isaacs. Osteggiatissimo in patria, arriva dalle parti del Sundance Film Festival e permette ad Anderson di farsi conoscere agli studios hollywoodiani, dove trova l’isola felice che gli permetterà di mettere le mani in pasta in quello che sarà il fil rouge del suo percorso cinematografico: gli adattamenti videoludici. Un anno dopo, nel 1995, esce infatti Mortal Kombat (ora ce n’è uno nuovo), tratto ovviamente dall’omonima saga di picchiaduro ai tempi da poco creata dalla Midway Games. Circa 18 milioni di dollari di budget, effetti visivi grezzissimi mescolati al suo modo indimenticabile prostetico del Principe Goro e, soprattutto, un successo commerciale esplosivo di 122 milioni incassati worldwide. Paul Anderson diventò un pupillo.

Da lì ci furono poi una serie di più bassi che alti che passarono per i tuttavia interessanti Event Horizon (1997, di cui per certi versi fa copia carbone il Sunshine di Danny Boyle) e Soldier (1998), film questo che fu una mezza catastrofe al box office nonostante lo script ad opera di David Peoples, che più di un decennio prima mise la firma a una cosuccia come Blade Runner. Ma qui a me interessa arrivare dritto al 2002, anno in cui Anderson mette le mani sopra quella che sarà la colonna portante della sua vita cinematografica per i successivi quindici anni, ossia il Resident Evil strappato dalle mani della Capcom (e pure di questo è uscito un recente reboot). Lo abbiamo già detto, sei film divisi idealmente in una doppia trilogia di cui il caro William Scott è deus ex machina che cura praticamente tutto, dalla produzione alla scrittura, passando per la regia che abbandona solo in due occasioni. Una saga che ha scolpito in fronte e a caratteri cubitali la parola “SCULT”, fatta di continui affossamenti da parte della critica ma che, a ogni singolo rintocco, è riuscita a garantire ottimi ritorni economici per un guadagno complessivo di oltre un miliardo di dollari. Rendiamoci conto.

Ma per noi, che non siamo persone venali, il discorso economico è il niente in confronto al modo in cui questi film sono riusciti a trascinare in sala i fan per anni e anni. Lo hanno fatto basandosi su una continuità narrativa che si discostava totalmente da quanto i fan conoscevano e ai quali è stato offerto invece un inedito viaggio tra gli spigoli di una CGI goffa, gommosa e nemmeno per un istante all’altezza che incornicia questi adattamenti videoludici come entità rimasticate e pensate da zero come formule di puro sfondamento retinico, sciupati – tra una comparsata e l’altra – alla radice del testo originario per essere liberi di muoversi e roteare sullo schermo assieme all’energica Alice.

Film che in qualche maniera ho sempre trovato ammirevoli per il modo in cui tirano dritto come un treno lanciato a mille miglia orarie e pronto a fracassarsi contro il buongusto, consapevoli del sacro (e spesso sottovalutato!) potere dell’hic et nunc cinematografico che col tempo si sono concessi sempre più digitale, sempre più slow-motion, sempre più dinamica e meno chiacchiera. Insomma, cinema che nella sua stortura è ben più libero di esprimersi, sperimentare, sporcare di quanto non faccia, ad esempio, un altro adattamento videoludico recente come l’Uncharted del Pete-ehm Nathan Drake di Tom Holland, imbrigliato dalle maglie del rispetto reverenziale e del cadere ad ogni costo in piedi.

E nel mentre di una saga che arrivava sui grandi schermi con il costante disappunto di praticamente tutti, Anderson lavora anche ad altri progetti come Alien vs. Predator (2004, ma ve lo ricordate? Io sì, un altro dei miei primi DVD), Death Race (2008), I tre moschettieri (2011) e Pompei (2014), che nonostante le ambizioni e i sempre discretamente alti budget non riescono mai a sfondare allo stesso modo di quanto non faccia questa stramaledetta serie di Resident Evil. Ma forse la summa del discorso occorre andare a ricercarla nell’ennesimo adattamento di un altro apprezzatissimo franchise videoludico forte di una fanbase quadrata e pure un po’ tirannica come quello di Monster Hunter, che BAM, Anderson produce, scrive e dirige in un film arrivato al cinema un annetto fa.

Ecco, per quanto mi riguarda Monster Hunter è la quintessenza del cinema come lo intende Anderson e come lo intendo io quando devo riconciliarmi con la serenità dello sprofondare nell’abbraccio della sala che non mi chiede nulla se non lo stare lì, di essere junkie, di essere voyeur e accettare lo spettacolo. Esagerato direte voi, ed è certamente così. Ma pensateci, l’intrattenimento confezionato da Anderson è un’ancora, un punto fermo che arriva a intendersi in Monster Hunter in termini ancora più assoluti di corpi realmente ludici, agenti, iperconsapevoli ma non più di tanto riflessivi, e per questa ragione probabilmente la forma più cristallina di adattamento del concetto di video-ludico e non di narrazione tratta dal videoludico. Quando costretto a trarre via l’elemento intermediario del videogiocatore, e quindi del suo ruolo di decisore la cui unica scelta qui è l’accettare la visione, Monster Hunter e i suoi precedenti si concentrano in tutto e per tutto nel restituire l’adrenalina decerebrata dell’avanzamento a livelli, dell’incedere adiacenti a sensazioni familiari senza voler mai ricalcare realmente i dettami di un medium che è tutta un’altra roba.

Ne è emblema la decisione di mettere a confronto due protagonisti come l’Artemis di una Jovovich che torna sempre e il cacciatore di Tony Jaa che parlano due lingue diverse e che quindi non interagiscono verbalmente per praticamente tutto il film (geniale), costretti alla mimica, all’intuizione reciproca, all’atto di forgiare armi e armature e superare il boss. Puro movimento, puro oggetto scopico, puro estremismo cinematografico. Sto vaneggiando, ne sono consapevole.

Ma allora come non concentrarsi poi sull’evoluzione della figura dell’eroina cinematografica, che proprio la Jovovich incarna sul grande schermo da oltre vent’anni come continuo mutare – in Resident Evil letteralmente – proprio dalla seminale Leeloo di Besson, regista che per un paio d’anni fu pure suo marito e che nei suoi film alla dimensione femminile ha sempre donato un particolare accento. Partita come la spaesata Leeloo e divenuta poi la badass Alice, passando per Artemis e poi chissà cos’altro, in sostanza una Tomb Raider che al cinema ce l’ha fatta ma per davvero, con molta più verve e molto prima del tempo. Un corpo attoriale stabile ma plastico, da una parte riflesso dell’affilata bellezza della Jovovich che prima di essere attrice è stata supermodella, e dall’altro emblema di un percorso che la lega a doppia mandata all’action epidermico cucitole addosso dal consorte-regista.

E che dire, io non so nemmeno come andare a chiudere questo sconclusionato profluvio di parole a metà strada tra la confessione, il percorso artistico e una lettera d’affetto, se non dicendovi che non sono qui nel tentativo di rivalutazione di una carriera cinematografica fatta di quelli che sono, sì, film sostanzialmente brutti e che razionalmente non saprei come difendere. Piuttosto è un invito a sciogliere le riserve e magari accogliere pure voi Paul W.S. Anderson e Milla Jovovich nel vostro cuore, esplosivo e frenetico duo tutt’altro che scemo che sa sempre benissimo cosa vuole fare, dalle idee chiarissime contro tutto e contro tutti e per questo, per me, solo meritevole di sincera stima. Go guys, go!