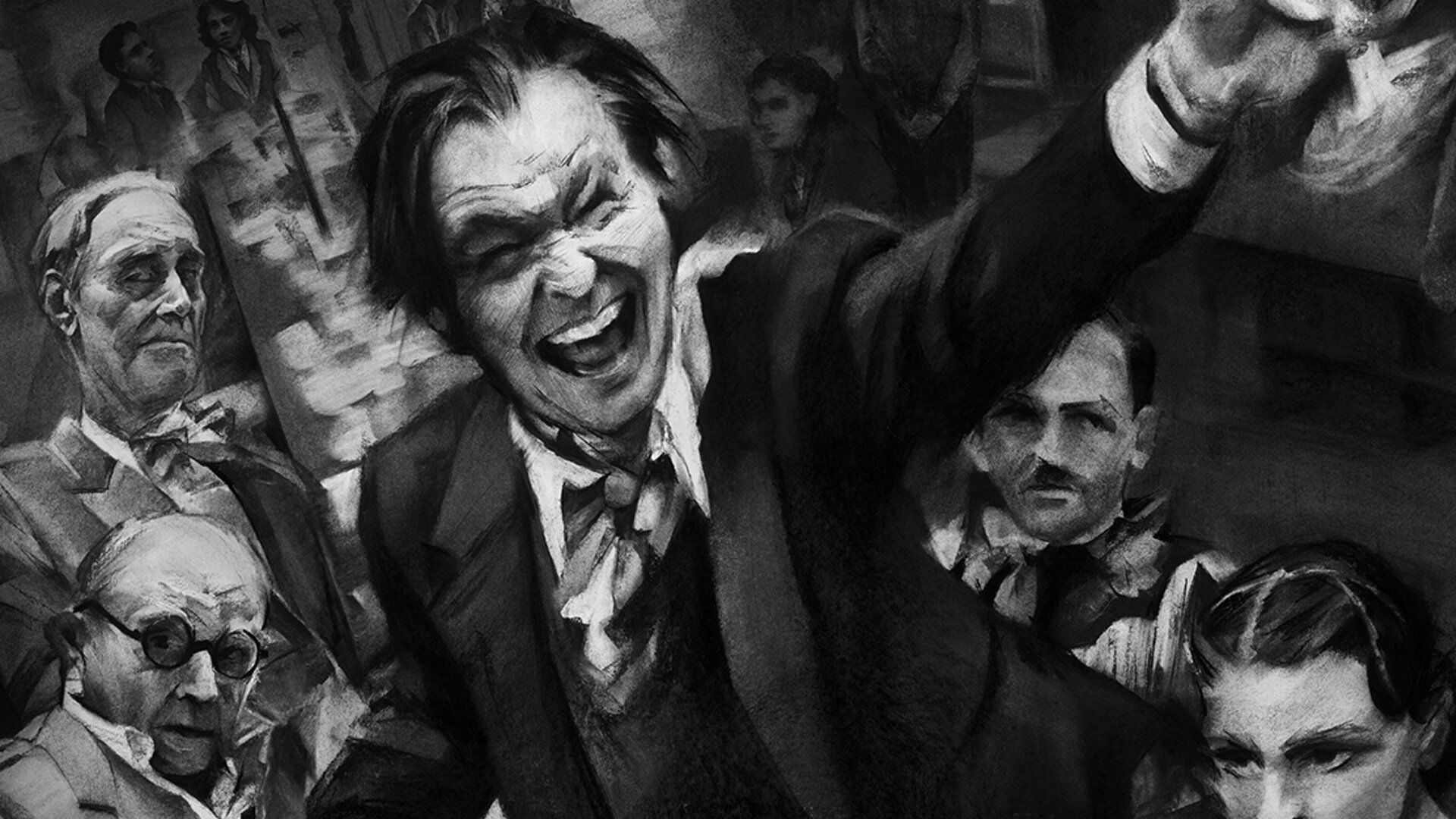

Mank, il nuovo incredibile film di Fincher, è disponibile su Netflix

Alla lunga lista dei film la cui visione al cinema ci è stata negata dal Covid-19 aggiungiamo anche Mank di David Fincher, distribuito da Netflix dal 4 dicembre 2020. Un enorme peccato, proprio perché Mank riesce ad essere bellissimo nonostante alcune scelte o situazioni ci lascino in un primo momento spiazzati.

Prima tra tutte la considerazione più ovvia: è davvero un film di Fincher? Certo che lo è, rispondereste semplicemente guardando la wiki, ma all’atto pratico nessuno spara o viene ucciso, non c’è un vero “cattivo” se non nella misura in cui Herman J. Mankiewicz diventi poi il villain di se stesso, per non parlare della lista infinita di nomi, di politici e politicanti, membri dello star system per lo più di mezza età che si susseguono e di cui, eccezion fatta per i più certosini addetti ai lavori, molti spettatori non ne avranno prima d’ora mai sentito il nome, figurarsi le gesta.

Del resto, come dice Joseph L. Mankiewicz (Tom Pelphrey) al fratello Herman, questo è un copione “complicato”, ma è “la cosa migliore che tu abbia scritto”, in un dialogo in cui è impossibile non vedere un dichiarato omaggio di David Fincher al compianto padre Jack, che ha firmato questa sceneggiatura molti anni fa e che trova solo oggi, su Netflix, la sua collocazione.

“Pensavamo a un film diverso. Questo è differente, qui c’è maggiore sostanza”. Per tornare al mare di autocitazioni con cui Fincher Jr ci lega alla poltrona in questo incantevole racconto, il regista sa bene come e quanto questa sua opera sia totalmente diversa dalle precedenti, ma gli piace da morire ed è evidente nel modo sublime in cui presta attenzione al minimo dettaglio, all’accuratezza di un affascinante viaggio negli anni ’30 e ’40 in cui ci porta innanzitutto attraverso un film monocromatico in bianco e nero, con le musiche dell’epoca a far da sottofondo.

Ma non abbiamo detto ancora di cosa parli realmente Mank di David e Jack Fincher.

Detta brevemente: delle vicende dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) e della lavorazione di Citizen Kane (Quarto potere), diretto da Orson Welles, ripercorrendo insieme a noi la genesi e tutte le difficoltà produttive, fino alla successiva e bollente lotta per i diritti tra Mank e Welles dopo che il film vinse l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale (qui riportata attraverso un finale fantastico che da solo vale il prezzo del biglietto, o meglio dell’abbonamento).

Gary Oldman, un déjà vù

Gary Oldman, neanche a dirlo, è sublime nell’interpretare Herman Mankiewicz, nonostante un altro degli elementi a spiazzarci sia il fatto che per il ruolo di un 43enne abbiano selezionato un attore che ne ha ormai 62, scelta sulla quale ironizza lo stesso Mank all’interno del film, sottolineando quanto se li porti male. E a ben pensarci non è un cliché o un luogo comune il fatto che in quei tempi si invecchiasse prima rispetto agli standard a cui siamo abituati ora, motivo per cui – forse – a vestire i panni di Orson Welles, all’epoca 25enne, qui è il quasi quarantenne Tom Burke. Alla fine della fiera sembrano scelte oculate e intelligenti.

E poi, come sappiamo, Gary Oldman può interpretare chiunque e lo fa alla perfezione, così come in questo caso porta sullo schermo un Mank cinico e alcolista, a volte trasandato, dall’umorismo tagliente e i capelli “riportati” in modo fantastico, mentre lo troviamo sdraiato sul letto a dettare il copione all’assistente Rita Alexander (Lily Collins), regalandoci una sorta di déjà vu di churchilliana memoria.

Impossibile non restare estasiati e coinvolti dai dialoghi della moltitudine di personaggi in ballo o dai monologhi di Herman, ma soprattutto dalla capacità di Fincher di parlarci di politica (assai presente nell’opera), una politica peraltro molto lontana da noi, che verosimilmente non dovremmo trovare interessante nei suoi dibattiti sulle elezioni governative californiane del ’34, e che invece riusciamo a vivere intensamente grazie al modo in cui la nuova versione del regista di Denver, sorprendentemente eccentrica e originale, sa stupirci e soprattutto catturarci.

Ma più che altro è l’estetica a imbambolarci, con una fotografia ammaliante ad opera del direttore Erik Messerschmidt e il perfetto lavoro sui costumi di Trish Summerville, ma soprattutto l’accurata scenografia di Donald Graham Burt, che Fincher conosce perfettamente.

“Quasi dimenticavo la storia d’amore”, fa dire ancora il regista ad Herman Mank, in un monologo dettato dai fumi dell’alcool; e allora la inserisce, così come fa David nel film, più che con la lovestory di convenienza tra Marion Davies (Amanda Seyfried) e William Randolph Hearst (Charles Dance), con quella vera, fatta di passione ma anche sofferenza tra il difficile Herman e quella santa donna di sua moglie Sara (Tuppence Middleton), che sopporta le stravaganze del marito per amore, come ha sempre fatto e come sempre farà, in un modo che anche qui ci ricorda un po’ il rapporto tra Winston Churchill e Clementine ne L’ora più buia.

Quel bellissimo omaggio di David Fincher a suo padre

Tirando le somme, Mank è tante cose e tutte insieme, e soprattutto una sorta di malinconico testamento di una Hollywood destinata a tramontare, per come la conosciamo ora, prima di risorgere attraverso una nuova alba, profondamente diversa (forse).

Ma soprattutto, tra i tanti motivi per apprezzare quest’opera affascinante c’è la sua natura intima nascosta dietro la sceneggiatura di quello che è considerato come il miglior film di tutti i tempi. L’Herman Mankiewicz raccontato da David Fincher è davvero lui?

Impossibile, in quell’uomo sin troppo nell’ombra e che alla fine lamenta di non aver ottenuto le giuste ricompense per le sue innate capacità, non vedere attinenze con il defunto Fincher Senior, giornalista e sceneggiatore (come Mank), che propose a Martin Scorsese uno script per The Aviator, salvo poi essere respinto all’ultimo.

Un grande errore, sembra volerci ricordare Fincher Junior.