Taiwan e Giappone: una storia lunga un secolo

alla moda ai fumetti, dal cibo alla musica, passando per la letteratura e il cinema, nonostante l’affievolirsi del fascino esercitato dal Cool Japan all’estero Taiwan e i suoi abitanti continuano a dimostrare un entusiasmo travolgente e genuino verso la cultura – soprattutto pop – dell’Arcipelago, tanto da rappresentare un unicum nel panorama estremorientale, dove le angherie delle truppe nipponiche, in combinazione alle posizioni negazioniste mantenute nel secondo dopoguerra, sicuramente non hanno aiutato a ricucire i rapporti.

In un momento storico in cui il centro di gravità dell’economia mondiale va spostandosi sempre più verso la Repubblica Popolare, che con crescente aggressività punta a farsi riconoscere come l’unica vera Cina, potrebbe sembrare che tale amore di Taiwan per il vicino giapponese sia dettato da mere esigenze strategiche. In realtà, si tratta di un fenomeno lungo un secolo e che affonda le proprie radici nella questione identitaria del popolo taiwanese, il cui patrimonio culturale è frutto di una straordinaria quanto problematica ibridazione.

L’eredità del periodo coloniale

Provincia periferica e negletta dell’Impero Qing – il cui tramonto è stato raccontato da Bertolucci ne L’ultimo imperatore (1987) –, l’isola di Formosa, corrispondente all’attuale Cina Repubblicana, fu ceduta nel 1895 in seguito alla sconfitta nella Prima Guerra Sino-giapponese, che aveva visto le due potenze darsi battaglia per la supremazia sulla penisola coreana. Ebbe così inizio un travagliato processo di modernizzazione, con cui il Giappone Meiji, arrivato in pochi decenni a controllare la sua prima colonia, aveva tutto l’interesse a dare dimostrazione delle proprie capacità amministrative agli osservatori occidentali. Ricorrendo sia alla mediazione che alla forza bruta, i governatori inviati da Tokyo si impegnarono a riportare sotto il controllo statale i territori abitati dalle popolazioni aborigene, sino ad allora lasciate pressoché indisturbate dai funzionari Qing.

Nonostante gli attentati e le rappresaglie da entrambe le parti, che per circa un ventennio complicarono la convivenza tra nuovi arrivati e nativi, sin dai primi mesi il governo coloniale si impegnò nella costruzione di scuole, cliniche, reti fognarie, ferrovie e altre infrastrutture fondamentali degli stati moderni, combattendo al contempo la dipendenza da oppio – che affliggeva la quasi totalità della popolazione maschile adulta – e l’analfabetismo. Riconosciuti i miglioramenti oggettivi che tali innovazioni avevano portato nel proprio stile di vita, sempre più tribù accettarono la leadership giapponese, lasciando che i loro figli venissero cresciuti come sudditi dell’imperatore, imparando la lingua nazionale e praticando le arti tradizionali nei club scolastici. Complici il clima progressista della Democrazia Taishō (1912 – 1926) e gli occhi del mondo ancora puntati sull’Estremo Oriente, Taiwan divenne il fiore all’occhiello dell’Impero, che proprio in quegli anni premeva l’acceleratore sull’integrazione paritaria – o quasi – dei sudditi delle colonie.

Retorica panasiatica a parte, non si può negare che l’amministrazione coloniale di Taiwan fosse orientata anzitutto allo sfruttamento delle risorse e della forza lavoro dell’isola, presto trasformata nello zuccherificio dell’intera nazione – nonché in una riserva di giovani provvisti dello “spirito di Yamato” (Yamato damashi), da mandare al fronte allorché la situazione fosse degenerata. Ciò detto, bisogna comunque riconoscere agli occupanti giapponesi il merito di aver portato modernità, stabilità e benessere in un territorio che i precedenti padroni – spagnoli, olandesi, britannici e infine cinesi – si erano limitati a occupare in senso strettamente letterale, senza operare riforme sistemiche o provare a convivere con gli aborigeni invece di segregarli. Inoltre, in virtù della sincera adesione della nuova generazione di taiwanesi ai valori del sistema imperiale, l’isola non ebbe mai a patire la atrocità perpetrate invece in Corea e Manciuria, dove la forte identità culturale – che racchiudeva in sé l’embrione di quella nazionale – aveva portato alla nascita di movimenti di resistenza ideologizzati e ben organizzati, contro i quali i rispettivi governatori decisero di reagire con inaudita violenza. Di conseguenza, si spiega perché ancora oggi l’opinione pubblica taiwanese esprima un giudizio tutto sommato positivo sul periodo coloniale, frutto dei racconti e ricordi delle due generazioni cresciute sotto l’egida del Sol Levante, il cui sistema scolastico ed economico avrebbero continuato a fungere da modello anche dopo la restituzione alle forze cinesi del Kuomintang nel 1945.

Non diversamente da quanto accadeva sul continente, anche a Taiwan i primi anni del dopoguerra furono contraddistinti dalla caccia agli oppositori politici – comunisti, in questo caso –, una situazione che fu purtroppo normalizzata dall’instaurazione della legge marziale da parte del generalissimo Chiang Kai-Shek, protraendosi dal ’49 all’87. Si venne così a creare un netto contrasto tra la vita politica del paese – ferma al monopartito, alla paranoia rossa e al militarismo – e i cambiamenti posti in essere dalle riforme economiche liberali, che avevano reso la società taiwanese più ricca, colta e, di conseguenza, assetata di prodotti di largo consumo provenienti dall’estero. In questo clima di limitazione delle libertà individuali da un lato e di apertura di Taiwan agli stimoli esterni dall’altro, i film giapponesi e di Hong Kong la facevano da padrone, ergendosi a modelli di democrazia per un paese che, nonostante il conquistato benessere, era ancora oppresso dall’autoritarismo.

L’influenza giapponese sugli artisti contemporanei

Un fumetto che racconta con dovizia di particolari il periodo di massima insofferenza della gioventù taiwanese a fronte delle nuove tendenze provenienti da Giappone e Stati Uniti è il mémoire I miei anni Ottanta a Taiwan (2018) di Sean Chuang, dove l’affresco dell’infanzia/adolescenza dell’autore rappresenta di fatto un grande omaggio ai robottoni in stile Mazinga, ai film di arti marziali e al cinema d’autore giapponese, al centro della sua maturazione artistica e personale. In particolare, negli anni immediatamente precedenti il rilassamento della legge marziale, il Giappone non rappresentava soltanto il maggior fautore della crescita di Taiwan – lo zio del protagonista lavorava per una grossa ditta con sede a Tokyo, e non a caso a lui Sean si rivolge per farsi comprare una costosissima action figure di nipponica fattura, in uno degli episodi rievocati – , ma anche un esempio di contestazione e ardore giovanile, al punto da proiettare un’aura di ribellione anche su quei media – come i manga per ragazzi – che di anti-establishment magari avevano poco o nulla, rendendoli irresistibili per il pubblico in età scolare.

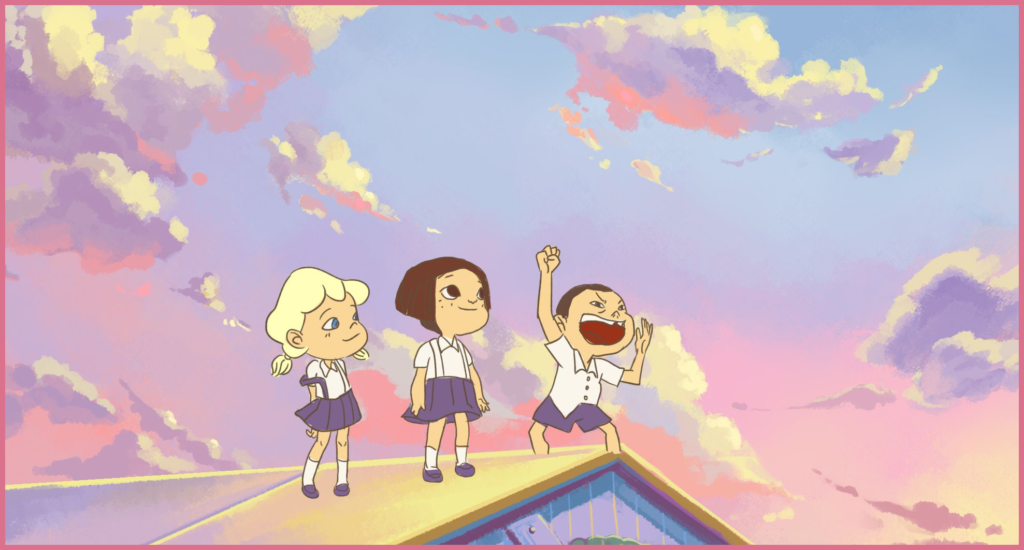

Sulla stessa lunghezza d’onda si attesta anche l’animazione taiwanese più recente, i cui maggiori esponenti sono nati poco prima o dopo il fatidico Massacro di Lieyu, che segnò la fine del cosiddetto Terrore Bianco e dell’annessa repressione poliziesca. In On Happiness Road (2017), altro racconto d’infanzia in odore di Taniguchi – e in particolare di Quartieri lontani (1998), per l’approccio al passato in quanto materia narrativa e per lo sguardo nostalgico dell’alter ego adulto su quello bambino –, la regista Sung Hsin-yin utilizza la scomparsa della nonna – i cui funerali la richiamano a Taipei dagli Stati Uniti – come figura del proprio senso di sradicamento e perdita di identità, in quanto emigrata ma anche in quanto taiwanese cresciuta in un’epoca di cambiamenti epocali, irriconoscibile rispetto a quella dei propri genitori.

Nel solco della tradizione del migliore slice of life giapponese, il film consta di una galleria di volti e incontri fortuiti, per mezzo dei quali la regista/protagonista ricostruisce un affresco della società taiwanese di ieri e di oggi, dove certe cose restano sempre le stesse – il figlio di papà che ha fatto carriera in politica, l’amica hāfu dagli occhi azzurri mai completamente integratasi a causa del suo aspetto –, mentre altre sono specchio dei tempi che cambiano – il compagno di classe che, nonostante i pessimi voti e le umili origini, si è dato da fare e ha avuto successo –, nella consapevolezza che sono le piccole cose a determinare la direzione della nostra vita e, in ultima istanza, la nostra felicità – altra sfumatura filosofica squisitamente giapponese.

Passando dal cinema d’animazione a quello dal vivo, si può notare come la New Wave taiwanese, sviluppatasi sempre intorno ai fatidici anni Ottanta, abbia un grosso debito nei confronti di quella nipponica. Eccezion fatta per Tsai Ming-liang, la cui singolare formazione artistica in Malesia deve molto ai wuxia e ai film musical provenienti dalla Cina continentale, sia Hou Hsiao-hsien che Edward Yang erano avidi divoratori di cinema d’autore giapponese: in particolare, i temi politici e iconoclasti di Shōhei Imamura e Nagisa Ōshima, unitamente alle innovazioni narrative e di montaggio introdotte da Seijun Suzuki nel genere yakuza eiga, fornirono a questi cineasti i riferimenti epistemologici e rappresentativi con cui ragionare criticamente sulla storia e sulle contraddizioni del proprio paese, arrivando a firmare dei veri e propri manifesti per immagini con cui mettere a nudo lo smarrimento della loro generazione.

Tale debito di riconoscenza si traduce spesso in omaggi più o meno lampanti, disseminati dai due registi nelle rispettive filmografie. In particolare, l’ultimo e più conosciuto film di Yang Yi Yi (2000), una storia familiare che riunisce in sé tutti i momenti cardine della vita umana – nascita, matrimonio, morte – con una trattazione verisimile eppure sorprendentemente lirica, vede il capofamiglia NJ – interpretato da Wu Nien-jen, una delle migliori penne del cinema di Taiwan dietro il successo di Hou e Yang, come anche di Anne Hui a HK – recarsi a Tokyo per chiudere un affare col presidente di una piccola società di videogiochi. Qui ritrova la ex fidanzata Sherry, con la quale si concede il brivido di una breve fuga d’amore, salvo venire poi abbandonato. Recatosi quindi all’appuntamento con il suo contatto, tale signor Ota – Issei Ogata, stella del cinema comico giapponese degli anni Ottanta e volto televisivo ben noto a Yang e coetanei –, NJ riceve dal suo capo la notizia che l’accordo è saltato, ritrovandosi a dover spiegare alla controparte giapponese che il loro incontro non ha più motivo di continuare. Sorprendentemente, la cosa non sembra turbare troppo Ota, il quale anzi si confida sempre più intimamente con NJ, portandolo a sua volta a riconsiderare le proprie scelte di vita e di carriera.

Per quanto apparentemente irrilevante, il ruolo svolto dal Giappone – come luogo fisico, ma ancor prima ideale e simbolico, dove poter riconquistare il proprio amore di gioventù e recuperare il tempo perduto – nella grande allegoria di Yi Yi è quello della levatrice di socratica memoria: è Tokyo a innescare il meccanismo mentale che consente a NJ di fare il punto della situazione, di arrivare a comprendere la doppia natura della sua sottomissione – ai superiori in azienda e ai doveri di buon padre di famiglia, secondo la rigida gerarchia confuciana – e di tornare a Taipei con uno scopo. Come comprovato anche dalla parte affidata a Ogata, la capitale nipponica rappresenta quel crogiolo di esperienze e saperi – nonché di critica degli stessi – che ha permesso alla generazione del regista di dare sfogo al proprio bisogno di esprimersi, fornendo una prima chiave di lettura che poi sarebbe spettato ai cineasti taiwanesi adattare ed espandere, come poi di fatto accadde.

Ciò detto, sarebbe errato voler supporre una sudditanza culturale di Taiwan nei confronti dell’Arcipelago. Ferma restando l’influenza degli artefatti provenienti dalla Cina Popolare, di fatto mai venuta a mancare – nonostante gli sforzi delle autorità per tagliare ogni legame con gli usurpatori della madrepatria – e oggi rinforzatasi grazie all’enorme popolarità riscossa nel vicino Sud-Est Asiatico da programmi televisivi, musica e cinema made in RPC, la cultura dell’isola presenta oggi un sincretismo equilibrato e dinamico, i cui prodotti più recenti si caratterizzano anzitutto in quanto “taiwanesi”, e certo non come derivativi di qualche altra cultura egemone – o supposta tale.

A riprova di ciò, basti pensare alla pluralità di vedute che sussiste a Taiwan sul periodo bellico, in virtù della quale il cinema nazionale non ha tardato a salire sul carro dell’antinipponicismo, seguendo a ruota le produzioni coreane e cinesi coeve con il kolossal storico Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011), opera-fiume di oltre quattro ore e mezzo in cui il veterano – nonché discepolo di Yang – Wei Te-sheng racconta la lotta per la sopravvivenza di una delle tribù guerriere che abitavano l’isola prima dell’arrivo dei giapponesi.

In generale, si può dire che la caratteristica precipua dell’industria creativa taiwanese consista proprio nel non voler nascondere la propria ammirazione per la pop culture giapponese – cosa che invece continua a fare molto cinema coreano contemporaneo, nonostante alcuni dei suoi più grandi successi, Parasite (2019) incluso, vadano ad attingere proprio da quel repertorio – senza con ciò trasformarla in feticismo, ma cercando semmai di ampliarne lo spettro verso nuovi orizzonti.