Alla ricerca dei punti d’incontro del movimento che cambiò per sempre il fumetto giapponese

Per questo periodo di clausura, tra letture da iniziare e classici da riscoprire, c’è un titolo che per il rotto della cuffia è riuscito ad arrivare sugli scaffali delle fumetterie e che non può mancare nella collezione dei più affamati di novità, anche se, strano ma vero, viene dal passato. Edita per i tipi Oblomov, One Night è un’antologia di racconti pubblicati tra la fine degli anni Cinquanta e la prima metà dei Sessanta dall’enfant terrible del gekiga Tsuge Yoshiharu, perlopiù antecedenti alla stagione di Garō, la mitica rivista che diede spazio alle voci più scomode del fumetto giapponese underground.

Eppure, nonostante da quattro anni a questa parte vi sia stata un’invasione di novità editoriali ascrivibili al gekiga, la definizione di questo termine pone ancora non pochi problemi. Pretendere di proporne un’esegesi a partire dalla produzione e dalla biografia dei singoli autori, o ancora da una ricostruzione filologica, è un’impresa ben al di sopra delle nostre possibilità e in cui sensei del calibro di Vincenzo Filosa, Paolo La Marca e Juan Scassa si sono già cimentati con successo, con le introduzioni ai volumi da loro curati e tradotti per Coconino, Canicola, Oblomov, e con i preziosi approfondimenti su Linus – da recuperare i numeri di Ottobre e Novembre scorsi per chi volesse un quadro più completo. Piuttosto, ci piacerebbe qui andare alla ricerca di fili (fiori?) rossi tra le personalità fondatrici del movimento, non tanto per arrivare a un canone esclusivo, quanto per trovare l’origine della straordinaria forza creativa sprigionata da un’esperienza che fu programmatica senza essere dogmatica, di rottura con la tradizione ma consapevole del suo debito verso di essa e, soprattutto, libera. Coniata dal pioniere Tatsumi Yoshihiro per l’apertura della sua storia breve Yūrei takushī (lett. Il tassì fantasma, 1957) sulle pagine di Machi – l’altra rivista che, assieme a Kage, offrì prima di Garō l’occasione di esprimersi ai “pennini inquieti” –, la parola “gekiga” si compone dei caratteri di “tragico” e “immagine”, in voluta contrapposizione con “manga”, il cui primo carattere significa invece “comico”, “disimpegnato”. A differenza nostra però, non si può dire che Tatsumi non avesse le idee chiare in merito, come si può leggere dal Gekiga Kōbō goannai, l’“annuncio” che nel ’58 fu distribuito a giornali e case editrici per comunicare la nascita di un esperimento destinato a lasciare il segno. Di seguito, la nostra (in)affidabile traduzione:

Coniata dal pioniere Tatsumi Yoshihiro per l’apertura della sua storia breve Yūrei takushī (lett. Il tassì fantasma, 1957) sulle pagine di Machi – l’altra rivista che, assieme a Kage, offrì prima di Garō l’occasione di esprimersi ai “pennini inquieti” –, la parola “gekiga” si compone dei caratteri di “tragico” e “immagine”, in voluta contrapposizione con “manga”, il cui primo carattere significa invece “comico”, “disimpegnato”. A differenza nostra però, non si può dire che Tatsumi non avesse le idee chiare in merito, come si può leggere dal Gekiga Kōbō goannai, l’“annuncio” che nel ’58 fu distribuito a giornali e case editrici per comunicare la nascita di un esperimento destinato a lasciare il segno. Di seguito, la nostra (in)affidabile traduzione:

La società è in perenne movimento. Anche il manga, che si dice abbia avuto origine dall’ [opera dell’] abate Toba, si evolve rapidamente, e con l’avvento dell’era Shōwa si sono separati i due generi del manga per adulti e di quello per bambini. A loro volta, all’interno del manga per adulti si sono distinti il manga politico, il manga erotico, il manga di vicende familiari e lo story manga, i quali, come alberi, differiscono ciascuno nel proprio orientamento. Parimenti, nell’ambito del manga per bambini, nel Dopoguerra si è assistito a un’espansione del settore per effetto del suo pubblico di riferimento: lo story manga – che aveva nel signor Tezuka Osamu il principale editore – conobbe un rapido sviluppo, il manga per bambini elevò il proprio status e il progresso continuò il suo corso.

Recependo l’influenza dei progressi supersonici del cinema, della televisione e della radio, solo di recente è arrivato un vento di cambiamento anche nel mondo del manga per adulti, e un nuovo albero ha preso a germogliare. Questo è il “gekiga”.

Tra gekiga e manga vi è senz’altro una differenza sul piano tecnico, ma possiamo dire che la principale risieda nel pubblico di riferimento. Nonostante la grande richiesta, il fatto che [sinora] non siano uscite pubblicazioni di intrattenimento (goraku) rivolte al periodo di transizione tra infanzia ed età adulta è probabilmente da imputarsi alla mancata esistenza di un simile mezzo di espressione. In questa nicchia, si trova il pubblico del gekiga. Riteniamo anche che un ulteriore contributo alla crescita del gekiga provenga dalle librerie a prestito (kashihon’ya).

“Gekiga”, territorio inesplorato:

“Il gekiga ha davanti a sé un avvenire dalle mille possibilità, il che già prospetta molti ostacoli e difficoltà. Ciò che qui noi ci auguriamo è la cooperazione unanime degli scrittori (raitā) di gekiga.

Sulla base di questo proposito, grazie alla fusione tra Studio TS, Associazione Dilettantistica Fumettisti del Kansai e Studio Gekiga, alla cooperazione degli autori di gekiga – accomunati dai medesimi ideali – e a un nuovo sistema, abbiamo fondato questa realtà che è lo Studio Gekiga. Vi preghiamo umilmente di comprendere la nostra posizione, e di accordarci il Vostro incoraggiamento.”

[Firmato] Saitō Takao, Satō Masaaki, Ishikawa Fumiyasu, Sakurai Shōichi, Tatsumi Yoshihiro, Yamamori Susumu, K Motomitsu Più che annuncio vero e proprio manifesto, Tatsumi e compagni collocano il loro mezzo artistico agli antipodi rispetto al manga pur senza negare la fondamentale funzione di “svago” (goraku) del medium, in cui il lettore, idealmente un giovane adulto alle prese con le amarezze della vita urbana, è sicuro di identificarsi. Lettore con ogni probabilità squattrinato alla pari di chi le storie le scrive, visto che deve accontentarsi del servizio delle kashihon’ya sparse un po’ ovunque nella shitamachi di Tōkyō. La condizione degli autori di gekiga, al di là del profilo sociologico – in gran parte figli di una neonata classe di invisibili esclusa dai benefici dell’occupazione –, è quella di writer (raitā), un anglismo che a differenza del generico suffisso –ka di “mangaka” – utilizzato in giapponese per i sostantivi di professione – rimanda direttamente al gesto intellettuale della scrittura, a una accurata selezione e limatura dei contenuti che diverranno immagini, al pari di una sceneggiatura per il grande schermo. Non a caso, nel ’57 sempre Tatsumi scrive:

Più che annuncio vero e proprio manifesto, Tatsumi e compagni collocano il loro mezzo artistico agli antipodi rispetto al manga pur senza negare la fondamentale funzione di “svago” (goraku) del medium, in cui il lettore, idealmente un giovane adulto alle prese con le amarezze della vita urbana, è sicuro di identificarsi. Lettore con ogni probabilità squattrinato alla pari di chi le storie le scrive, visto che deve accontentarsi del servizio delle kashihon’ya sparse un po’ ovunque nella shitamachi di Tōkyō. La condizione degli autori di gekiga, al di là del profilo sociologico – in gran parte figli di una neonata classe di invisibili esclusa dai benefici dell’occupazione –, è quella di writer (raitā), un anglismo che a differenza del generico suffisso –ka di “mangaka” – utilizzato in giapponese per i sostantivi di professione – rimanda direttamente al gesto intellettuale della scrittura, a una accurata selezione e limatura dei contenuti che diverranno immagini, al pari di una sceneggiatura per il grande schermo. Non a caso, nel ’57 sempre Tatsumi scrive:

“I nostri predecessori ci avevano insegnato che il fumetto era comico, e che usava deformare, amplificare le espressioni o gli atteggiamenti, e faceva ampio uso di gag. Si trattava di far ridere il lettore. A noi non interessa più questo modo di fare. Ci interessa rappresentare la realtà. Useremo le luci in modo drammatico e i primi piani per mostrare l’emozione del volto, cercando di far cogliere la dimensione psicologica. Noi ci rivolgiamo a lettori più maturi, in grado di comprendere.”

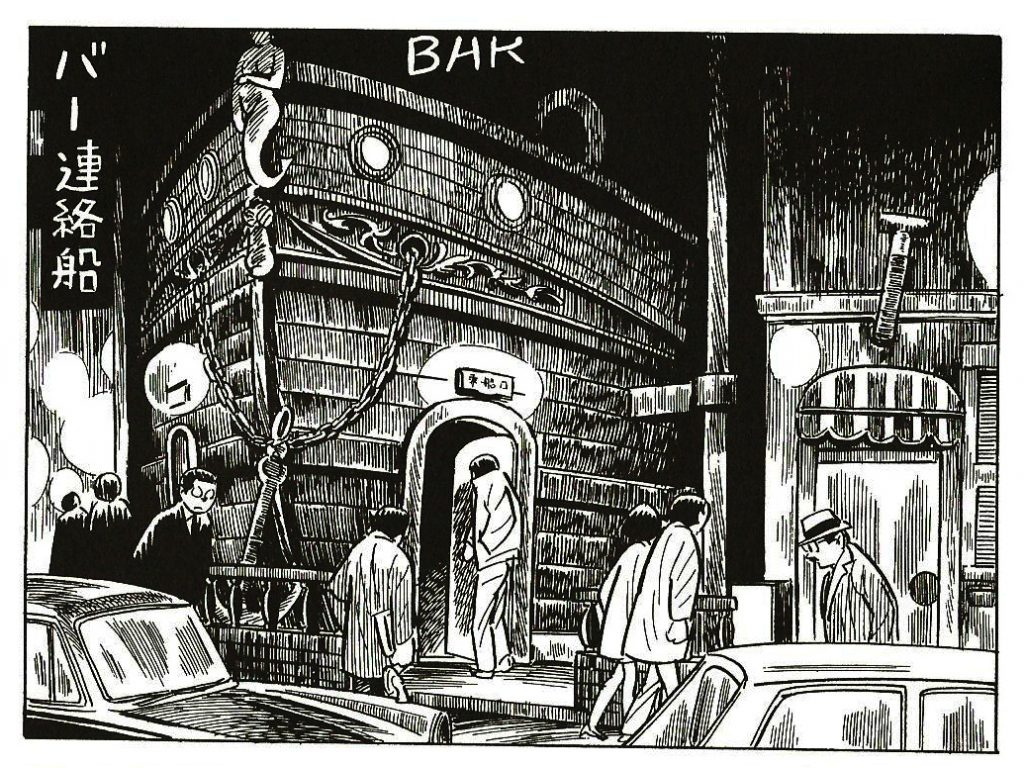

Citazione in Misantropo geniale di Igort, postfazione a Fiori Rossi (2013) di Tsuge Y., Oblomov Edizioni, 2018 Il writer di gekiga si nutre di cinema, di bagni turchi, di locande sgangherate e degli stimoli che la periferia può offrirgli – la stessa periferia che in altri tempi aveva affascinato il Kawabata modernista de La banda di Asakusa (1929) e dei primi tenohira no shōsetsu (“racconti in un palmo di mano”) prima che il “bel Giappone” ne prendesse il posto –, intersecandosi con il proprio vissuto, tra relazioni effimere e aspettative professionali frustrate. E al momento di inchiostrare le tavole, la parola d’ordine è realismo. Il realismo gekiga non implica il rifiuto a priori della fiction o il resoconto del nudo fatto in virtù del movente ideologico, come invece propugnato dalla letteratura proletaria: è semmai la messa in scena del verisimile, del perfettamente plausibile benché potenzialmente inventato, da cui il lettore può trarre le proprie conclusioni – sull’ingiustizia sociale per esempio – senza bisogno di politicizzazioni più esplicite, come si poteva leggere (non troppo) tra le righe nelle opere del predecessore Shirato Sanpei.

Il writer di gekiga si nutre di cinema, di bagni turchi, di locande sgangherate e degli stimoli che la periferia può offrirgli – la stessa periferia che in altri tempi aveva affascinato il Kawabata modernista de La banda di Asakusa (1929) e dei primi tenohira no shōsetsu (“racconti in un palmo di mano”) prima che il “bel Giappone” ne prendesse il posto –, intersecandosi con il proprio vissuto, tra relazioni effimere e aspettative professionali frustrate. E al momento di inchiostrare le tavole, la parola d’ordine è realismo. Il realismo gekiga non implica il rifiuto a priori della fiction o il resoconto del nudo fatto in virtù del movente ideologico, come invece propugnato dalla letteratura proletaria: è semmai la messa in scena del verisimile, del perfettamente plausibile benché potenzialmente inventato, da cui il lettore può trarre le proprie conclusioni – sull’ingiustizia sociale per esempio – senza bisogno di politicizzazioni più esplicite, come si poteva leggere (non troppo) tra le righe nelle opere del predecessore Shirato Sanpei.

Né viceversa la tragedia (o commedia) umana scaturisce da una trama da feuilleton (romanzo d’appendice): la forma prediletta del gekiga è quella della storia breve, dall’architettura semplice e in un certo senso apodale, in quanto manca spesso di un finale così come statuisce la narratologia tradizionale, e della morale che a esso s’accompagna. In quest’ottica, si comprende anche perché l’espressione “immagini drammatiche”, usata talvolta per tradurre “gekiga”, possa essere fuorviante: il dramma è per definizione testo destinato a una rappresentazione fittizia, che nella sua compiutezza – compiutezza che, come detto sopra, non fa parte delle prerogative della narrazione gekiga – chiama il palcoscenico del teatro borghese e il romanzo. Volendo insistere a cercare una resa più azzeccata, un’alternativa – anche se lontana dal significato letterale – potrebbe essere quella di “immagini impegnate”: non nel senso che si persegue una qualche linea di partito, ma che il fumetto si “impegna” a servire un ideale inderogabile da cui si propagano tutte le proposizioni successive, ovvero «[…] rappresentare la realtà».

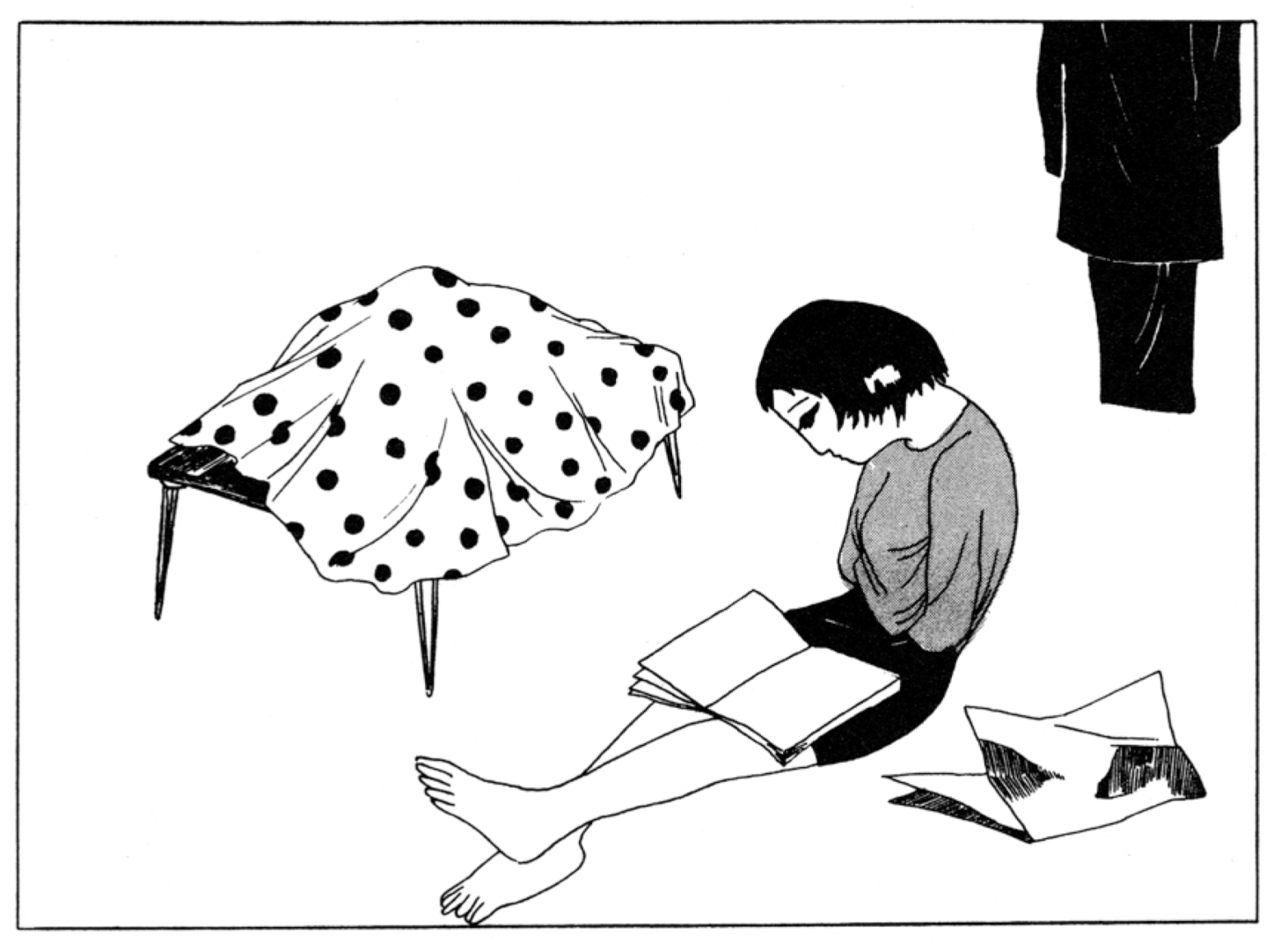

Tale caposaldo per forza di cose riduce la forbice d’età del pubblico e la componente umoristica, ma non chiude a quello che potremmo considerare il principale trait d’union tra gli esponenti del gekiga: la progressiva incursione dell’Io e dell’onirico nella narrazione. In un Giappone che avrà forse ricostruito i simboli della sua arroganza – i grattacieli che oscurano il sole ne Il pesce lanterna (Tatsumi Y., 1972) o le fabbriche assassine ne La ciminiera maledetta (Tsuge Y., 1958) – ma non il senso di appartenenza del suo popolo, l’artista, come i samurai senza padrone delle cronache di Tsuge (Destino, 1965 e il ciclo della Storia segreta di Musashi, 1960), si è rassegnato alla perdita dell’aureola, abbassandosi ai lavori più umili pur di ritagliarsi del tempo da dedicare all’attività creativa. Inquieto ma con una lucida prospettiva sulla condizione umana, conscio del fatto che in una società consumistica chiunque è sostituibile – a differenza delle comunità di villaggio, rievocate con nostalgia nelle bucoliche di Katsumata Susumu (raccolte nel 2005 in Neve Rossa) –, chi scrive gekiga affida pezzi di sé alle proprie storie per sfuggire a se stesso.

In un Giappone che avrà forse ricostruito i simboli della sua arroganza – i grattacieli che oscurano il sole ne Il pesce lanterna (Tatsumi Y., 1972) o le fabbriche assassine ne La ciminiera maledetta (Tsuge Y., 1958) – ma non il senso di appartenenza del suo popolo, l’artista, come i samurai senza padrone delle cronache di Tsuge (Destino, 1965 e il ciclo della Storia segreta di Musashi, 1960), si è rassegnato alla perdita dell’aureola, abbassandosi ai lavori più umili pur di ritagliarsi del tempo da dedicare all’attività creativa. Inquieto ma con una lucida prospettiva sulla condizione umana, conscio del fatto che in una società consumistica chiunque è sostituibile – a differenza delle comunità di villaggio, rievocate con nostalgia nelle bucoliche di Katsumata Susumu (raccolte nel 2005 in Neve Rossa) –, chi scrive gekiga affida pezzi di sé alle proprie storie per sfuggire a se stesso.

È sulla base di tale paradosso che alla componente autobiografica inaugurata da Tatsumi (Una vita tra i margini, 2008) si aggiungono il lirismo dei fratelli Tadao (Caccia all’uomo, 1969) e Yoshiharu Tsuge (Nejishiki, 1968), le visioni apocalittiche di Tsurita Kuniko (la raccolta Flight, 2010) e i deliri sentimentali di Hayashi Seiichi (Elegia in rosso, 1971, di cui si rileva l’influenza sul quasi contemporaneo L’età della convivenza di Kamimura Kazuo), dove l’alter ego dell’autore, più o meno riconoscibile, si fa pedina senza pretese di protagonismo, rompendo spesso e volentieri la quarta parete o dando spazio alle visioni più intime, tra allucinazioni e memorie d’infanzia che si infrangono all’improvviso contro tavole dal realismo virtuosistico. Nasceva così la seconda ondata detta del “watakushi manga” (fumetto intimista) che, raffinando il concetto di “confessione”, appartenente alla tradizione dello shishōsetsu (romanzo dell’Io) degli anni Trenta di Dazai Osamu e Hayashi Fumiko, si proponeva di scendere negli abissi dell’essere umano ancor prima che proiettare un’immagine di sé fascinosamente maledettista, la cui influenza si rintraccia ancor oggi nei manga di maggior successo – gaijin manga nostrano incluso. Ma questa è un’altra storia.

Nasceva così la seconda ondata detta del “watakushi manga” (fumetto intimista) che, raffinando il concetto di “confessione”, appartenente alla tradizione dello shishōsetsu (romanzo dell’Io) degli anni Trenta di Dazai Osamu e Hayashi Fumiko, si proponeva di scendere negli abissi dell’essere umano ancor prima che proiettare un’immagine di sé fascinosamente maledettista, la cui influenza si rintraccia ancor oggi nei manga di maggior successo – gaijin manga nostrano incluso. Ma questa è un’altra storia.