Inafune, Igarashi e Suzuki sono i tre “fuggiaschi” del gaming giapponese verso i lidi del crowdfunding. Riflettiamo sulla loro scelta

Cos’hanno in comune Mighty No. 9, Bloodstained: Ritual of the Night e Shenmue III? Molte cose, a dire il vero: sono esponenti del gaming giapponese, sono (o sono stati) sviluppati da grandi game designer del passato (anche del presente, ci mancherebbe, ma soprattutto del passato), sono arrivati (o arriveranno) con cospicuo ritardo rispetto alle previsioni iniziali, e, soprattutto, figurano tutti e tre nella Top 5 dei videogiochi più finanziati su Kickstarter, una delle principali piattaforme di crowdfunding; addirittura, gli ultimi due compaiono anche nella Top 20 globale del sito.

Snoccioliamo un po’ di numeri: Shenmue III conta 69320 backer, per un totale di $6333295, Bloodstained 64867 sostenitori per $ 5545991 e Mighty No. 9 “appena” $ 3845170, con la contribuzione di 67226 backer. Mica male, nevvero? Molto meglio degli occidentali, che hanno toccato il loro picco con Torment: Tides of Numenera di Avellone, che comunque ha raccolto quasi $ 1500000 meno di Bloodstained.

La diaspora

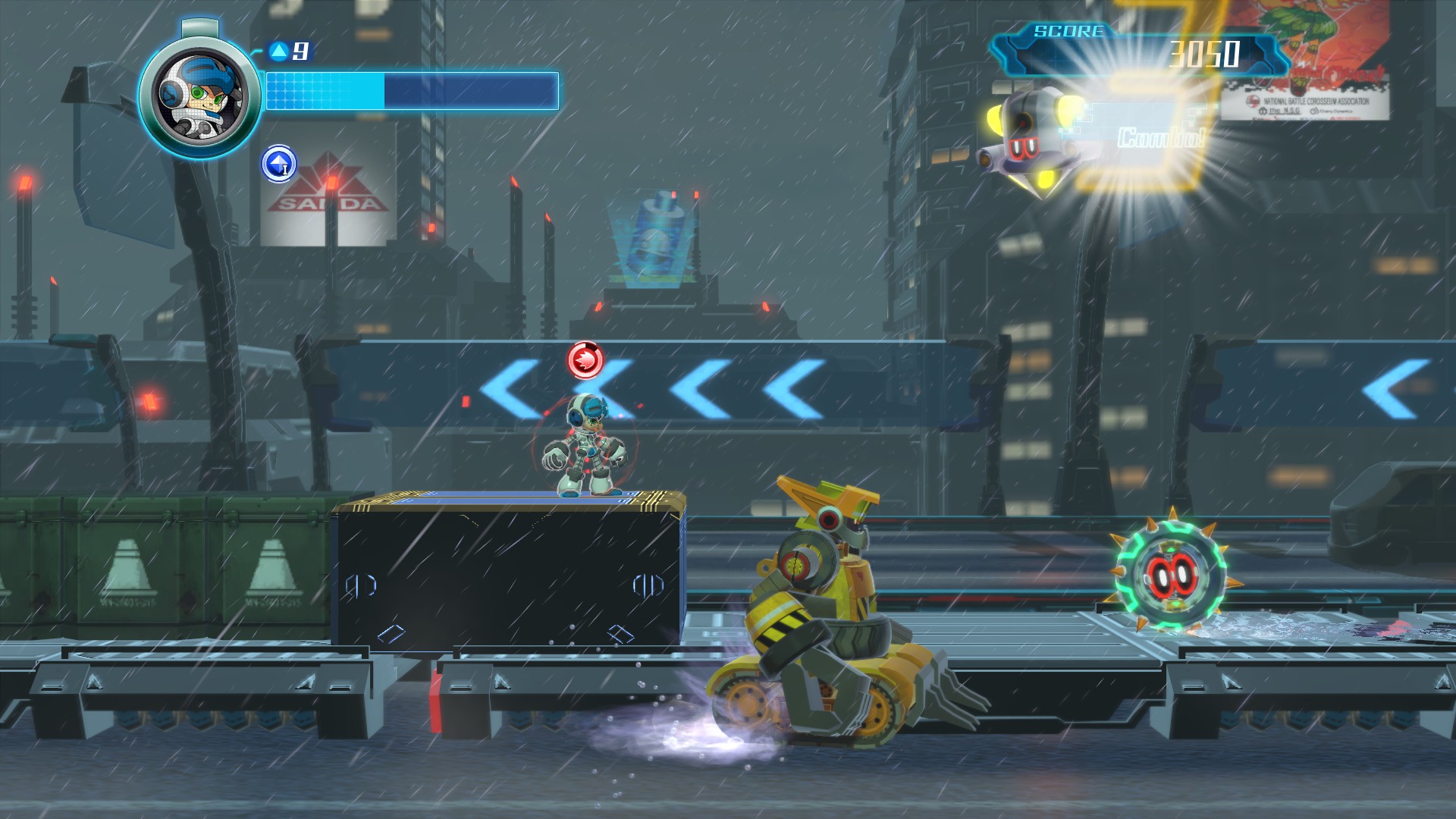

Dietro ai tre giochi testé nominati si celano altrettanti famosissimi game designer giapponesi: Mighty No. 9 è figlio di Keiji Inafune, che ha ricoperto diversi ruoli in Capcom per più di vent’anni, legando il suo nome a quello di serie come Mega Man (di cui Beck di Mighy No. 9 è un successore spirituale) e Onimusha e di giochi come Dead Rising e Lost Planet;

Bloodstained: Ritual of the Night reca la firma di Koji Igarashi, divenuto celebre grazie a Castlevania: Symphony of the Night e a molti altri episodi della saga vampiresca di Konami, presso la quale ha militato per una ventina d’anni; infine, Shenmue III è (e non avrebbe potuto essere altrimenti) opera di Yu Suzuki, che ha lavorato per Sega per circa venticinque anni, realizzando non solo i precedenti Shenmue, ma anche una caterva di classiconi da sala giochi, come Space Harrier, Out Run, Virtua Fighter e moltissimi altri. Insomma, tre uomini che hanno diritto di sedere nell’Olimpo della tradizione videoludica nipponica.

Eppure, tutti e tre hanno deciso di abbandonare le rispettive software house e di mettersi in proprio, più o meno nello stesso periodo, cioè nel corso della seconda metà della penultima generazione di console (fine 2010 – inizio 2014).

La crisi

Non è un caso: proprio la scorsa generazione è stata la più difficile per l’industria videoludica giapponese, che ha perduto la sua leadership nel settore home console dopo uno strapotere che si è prolungato per circa vent’anni, cioè dall’entrata in scena di Nintendo con Famicom.

Non solo in Giappone non si compravano (e anche adesso la situazione non è rosea come negli anni Novanta) home console, non solo Microsoft cominciava a far paura in Europa e soprattutto in America: i giapponesi, per la prima volta, erano rimasti indietro, sia nella tecnologia, sia nel mercato.

Furono anni confusionari, con decine di brand spostati su handheld (quasi tutti i JRPG, ad esempio), grosse debacle (ricordate la storia di Final Fantasy XIII, dei suoi interminabili dungeon lineari e delle dichiarazioni di Square Enix sull’asserita impossibilità di realizzare città nell’era dell’alta definizione?) e goffi tentativi da parte delle software house orientali di realizzare blockbuster che incontrassero i gusti degli occidentali. Ricordiamone un po’: Capcom decise che Devil May Cry avrebbe potuto vendere molto di più se fosse stato occidentalizzato, così affidò lo sviluppo di un reboot a Ninja Theory; Konami fece la stessa identica cosa (nascondendosi dietro a una quasi impalpabile “partecipazione” di Hideo Kojima) con Castlevania; Bandai Namco pubblicò, nel quasi generale disinteresse della platea, Splatterhouse ed Enslaved: Odyssey to the West, preceduta da Capcom con i suoi Bionic Commando (non il remake: quello era buono, anche se pestifero e sgraziato, NdR) e Dark Void, dei quali fu executive producer, guardacaso, Inafune.

Proprio quest’ultimo già dieci anni fa aveva lanciato alcuni SOS rivolti all’industria videoludica giapponese: all’edizione del 2009 del Tokyo Games Show usò parole forti, che suonavano più o meno così (perdonate la non stretta letteralità della traduzione, n.d.r.): “Personalmente, quando mi sono guardato attorno qui al TGS, ho pensato: ‘cavolo, il Giappone è alla frutta. Siamo spacciati. La nostra industria videoludica è finita’”. Un anno dopo rassegnò le dimissioni da Capcom dopo un matrimonio di ventitré anni, costellati perlopiù di successi.

Il paradosso

Le grandi software house della Terra del Sol Levante si trovavano in un momento di sofferenza, ma ciò non poteva scalfire la gloria di nomi leggendari, tanto di brand quanto di game designer, che in tale frangente hanno intrapreso le loro “carriere da solisti” (tra virgolette, perché comunque i videogiochi vengono sviluppati da decine di persone), dimostrando che per far breccia nel cuore degli occidentali non serviva diventare come loro, ma semplicemente ascoltarne i desideri. E così Capcom se la dorme? Il Mega Man che desiderate tanto ve lo fa direttamente Inafune (anche se non può chiamarlo Mega Man); i metroidvania impazzano ma Konami non è più in grado di sviluppare alcunché? Igarashi non ha ancora appeso la frusta al chiodo e il sequel spirituale di Symphony of the Night ve lo fa direttamente lui (anche se non può chiamarlo Castlevania); Shenmue III non se lo vuole accollare nessuno? Se lo fa Suzuki da sé, se gli date i soldi.

E così arriviamo al paradosso del crowdfunding e del gaming giapponese: se dieci anni fa i giapponesi volevano fare gli occidentali, adesso sono i publisher europei a corteggiare i game designer dagli occhi a mandorla (Deep Silver per Mighty No. 9 e Shenmue III, 505 Games per Bloodstained). Ad oggi la situazione si è nuovamente stabilizzata (tranne per Konami: di fatto, ormai, ha solo PES Productions), anche perché le grandi software house della Terra del Sol Levante sembrano aver appreso la lezione – emblematico, a tal proposito, Devil May Cry 5.

Ciò detto, forse stiamo parlando di un fenomeno che si è già esaurito: è ormai da anni che queste grandi campagne si sono concluse (quella di Shenmue III ha avuto una lunga coda, ma anch’essa risale al 2015); forse, al di là del gaming giapponese, è proprio l’entusiasmo per il crowdfunding in generale ad essersi affievolito. In ogni caso, non hanno certo aiutato i lunghissimi tempi di sviluppo e la qualità non eccelsa dei prodotti finali: senz’altro Bloodstained è uno o due gradini sopra a Mighty No. 9, ma in entrambi i casi non ci troviamo dinnanzi a dei capolavori. Forse è tutto in mano a Shenmue III, che comunque porta su di sé un fardello già enorme. Non ci resta che incrociare le dita…