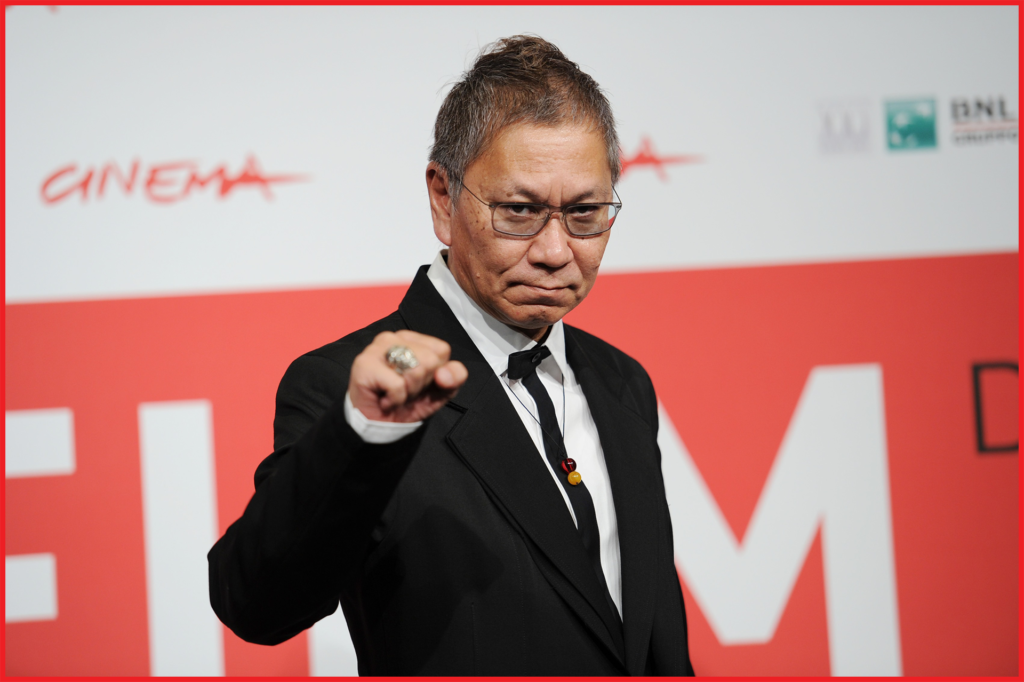

Takashi Miike: provocatore fine a se stesso o critico del presente?

utore di riferimento per ormai due generazioni di professionisti del settore e appassionati, Takashi Miike è uno dei registi che più hanno contribuito a far conoscere il cinema giapponese al di fuori dei confini dell’Arcipelago, guadagnandosi la reputazione di enfant terrible dell’industria nipponica grazie a una filmografia improntata all’eccesso, alla rappresentazione senza filtri della violenza e, più in generale, allo scardinamento di ogni vincolo imposto dalla censura, i cui confini ha per sua parte contribuito ad allargare, nell’arco dei suoi quasi trent’anni di carriera e oltre cinquanta lungometraggi. Ancora oggi, Miike continua a viaggiare alla velocità di circa due progetti di largo respiro all’anno, prove tangibili di un estro creativo che, ferma restando la ricorrenza di certe marche stilistiche ormai irrinunciabili, non sembra dare segni di cedimento, in un costante allargamento della platea dei suoi fan. Ma qual è il significato profondo della violenza nel cinema di Miike, e quali implicazioni ideologiche sottintende il suo immaginario così irriverentemente pop e truculento?

Di seguito, proviamo brevemente ad approfondire come estetica e personaggi di tre pilastri della sua filmografia in realtà nascondano significati più complessi della semplice volontà di épater le bourgeois, contrariamente a quello che molti suoi dei detrattori si ostinano a volere far credere.

I primi passi nell’industria direct-to-video

Diplomatosi presso la scuola vocazionale (senmon gakkō) di cinema di Yokohama – dal 2011 diventata una vera e propria università col nome di Nihon Eiga Daigaku –, fondata e presieduta dal mostro sacro della nūberu bāgu Shōhei Imamura, Miike inizia a muovere i primi passi come assistente alla regia dello stesso Imamura, per poi trovare impiego all’inizio degli anni Novanta all’interno delle produzioni direct to video, un mercato che, in parallelo a quello degli OAV per l’animazione, aveva visto una crescita costante a partire dalla seconda metà del decennio precedente, grazie ai prezzi più accessibili di videoregistratori e VHS e ai gusti via via più diversificati della popolazione urbana, alla costante ricerca di nuovi stimoli per il proprio tempo libero. In un momento storico in cui piccole e grandi case di produzione si davano battaglia per accaparrarsi fette di pubblico al di fuori dell’agone delle sale – dove sempre meno spettatori si recavano, preferendo l’intimità della propria camera –, accogliendo nei propri ranghi stuoli di giovani registi disposti a tutto pur di farsi le ossa, Miike ebbe modo di approfittare appieno della libertà creativa e della relativa tolleranza in materia di censura per iniziare a sviluppare il suo stile.

In sintonia con le tendenze dell’epoca, dettate da un pubblico perlopiù suo coetaneo e affamato di storie che rompessero gli schemi della (apparentemente) ordinata società giapponese, i primi lavori di Miike hanno per protagonisti esponenti a diverso titolo del sottobosco criminale delle grandi città, che si tratti di yakuza di professione (Shinjuku Outlaw, 1991) o kusogaki (ragazzacci) spiantati (Osaka Tough Guys, 1995), misurandosi anche con protagoniste femminili (Eyecatch Junction e Lady Hunter: Prelude to Murder, entrambi del 1991), fino ad allora appannaggio del genere pinku eiga, e con il genere delle arti marziali (la trilogia Bodyguard Kiba, 1993 – 1995), il cui primato, detenuto in via quasi esclusiva dal cinema di Hong Kong e della Cina Popolare, in pochi si erano azzardati a sfidare prima di lui. Non a caso, è proprio a un film di yakuza che l’autore deve il suo debutto sul grande schermo al di fuori del circuito home video, ovvero Shinjuku Triad Society (1995), primo capitolo della fortunata trilogia sulla kuroshakai – parola usata per indicare l’economia sommersa (prostituzione, gioco d’azzardo, contrabbando) e i loro attori –, che condensa in 101 minuti i capisaldi della cinematografia miikiana precedente e successiva.

L’esordio sul grande schermo: Shinjuku Triad Society

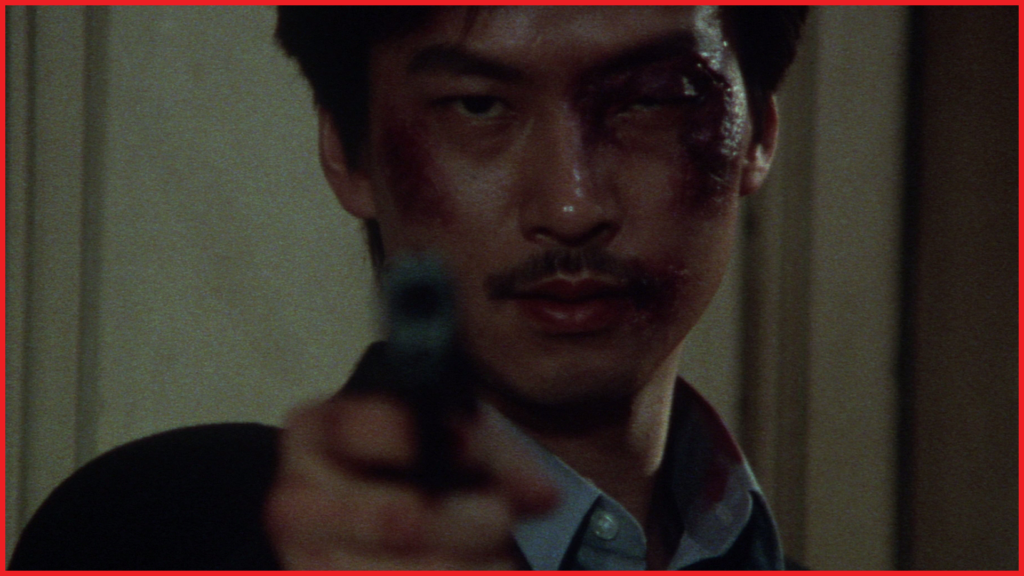

In esso, si racconta dello scontro tra lo sbirro di origini cinesi Kiriya – Kippei Shiina, che sarebbe presto diventato un volto iconico degli yakuza eiga, ottenendo ruoli di rilievo fra gli altri in Black Angel (1997) di Takashi Ishii e nel più recente Outrage (2010) di Takeshi Kitano –, da tempo sul libro paga dei peggiori criminali di Shinjuku, e il boss della mala taiwanese Wang – Tomorowo Taguchi, collaboratore fisso di Miike in alcuni dei suoi capolavori come Full Metal Yakuza (1997) , nonché di altri registi controcorrente come Sion Sono e Shin’ya Tsukamoto – , arrivato in città per gestire una nuova tratta di traffico di organi.

Al centro della contesa è il fratello minore del poliziotto, entrato nel giro dei taiwanesi per fornire consulenza legale alla gang, ma il quadro si complica allorché intuiamo il coinvolgimento emotivo dello stesso Kiriya nei rapporti con Wang, personaggio apertamente omosessuale. Opera che rivela per la prima volta appieno – non da ultimo grazie al budget più generoso – il gusto di Miike per la mutilazione e la mortificazione della carne, Shinjuku Triad Society si confronta direttamente con il senso di emarginazione e di mancanza di radici esperito dagli immigrati di seconda/terza generazione come anche dai nuovi arrivati, dimostrando un’attenzione quasi umanista per quelle categorie di outcast – omosessuali inclusi – che non sono solitamente contemplati dal discorso pubblico giapponese, e che sono di conseguenza destinati a darsi al crimine per sopravvivere, entrando a far parte di un microcosmo dove la violenza non è solo moneta di scambio, ma anche unico strumento per affermare la propria esistenza, lasciando cioè un segno tangibile del proprio passaggio.

In questo senso, la violenza che i personaggi di Shinjuku Triad Society esercitano sul corpo degli altri può essere intesa come puro e semplice adeguamento alle regole non scritte del codice della malavita, certo, ma anche come manifestazione della propria individualità nell’economia di una sovrastruttura che non concede ai suoi rinnegati altra modalità di espressione: l’atto violento assume così valenza artistica non solo in virtù della sua esecuzione – la cui spettacolarizzazione, sia che si tratti della brutalità delle risse o della perizia chirurgica delle dissezioni, consente allo spettatore di apprezzare le potenzialità del mezzo cinematografico in quanto generatore di finzioni –, ma anche delle conseguenze visibili e irreversibili dello stesso. Un occhio nero o una cicatrice, fino ad arrivare ai cadaveri abbandonati a bordo strada, sono il solo lascito alla posterità di questi uomini esclusi dal consesso sociale, con il quale essi assecondano la medesima aspirazione all’immortalità che, in altre epoche, quelli che oggi chiamiamo artisti – e che al loro tempo furono nella maggior parte dei casi considerati reietti a loro volta – provarono a soddisfare con le proprie opere, spesso contrapponendosi alla cultura dell’establishment.

Il riconoscimento internazionale: Audition

Questa concettualizzazione di violenza su corpi altri come rabbiosa quanto necessaria affermazione del sé trova ulteriore conferma nell’opera che impose Miike all’attenzione del pubblico europeo, il “maledetto” Audition (1999), basato sul romanzo dello stesso nome di Ryū Murakami di due anni precedente. Su consiglio di un amico produttore e del figlio, il vedovo Aoyama – Ryō Ishibashi, che da questo ruolo sarebbe stato proiettato nello stardom dei film di genere, comparendo nei panni del detective in Suicide Club (2002) di Sion Sono prima, e nei primi due remake americani di Ju-On diretti da Takashi Shimizu poi – organizza un’audizione per un ruolo femminile in un film fittizio, onde trovare la donna che sarà la sua prossima moglie. Tra le partecipanti, è subito stregato dalla signorina Yamazaki – la silfide Eihi Shiina, modella di fama internazionale diventata attrice di culto grazie a una manciata di ruoli altrettanto sopra le righe, come quello in Tokyo Gore Police (2008) di Yoshihiro Nishimura –, con la quale entra rapidamente in intimità, al punto da chiederle di sposarlo dopo solo un paio di appuntamenti. Yamazaki, che accetta a patto che Aoyama le conceda il suo amore in via esclusiva, si sente tuttavia umiliata quando scopre che la defunta moglie e il figlio occupano ancora un posto importante nel cuore del suo uomo, ragion per cui decide di immobilizzarlo con un farmaco e seviziarlo mentre ancora cosciente.

Allargando lo spettro della propria analisi, in Audition Miike sembrerebbe inserire anche il genere femminile nella categoria di quegli emarginati che, esclusi dalle promesse di benessere del miracolo economico giapponese, non hanno avuto modo di far udire la propria voce tramite i canali convenzionali, dovendo dunque ricorrere alla violenza per dare testimonianza della propria (r)esistenza. In un momento storico – ovvero gli anni conclusivi del primo Decennio Perduto (ushinawareta jūnen), successivo allo scoppio della bolla speculativa che, insieme alla morte dell’Imperatore Hirohito nel 1989, aveva evidenziato l’anacronismo dei modelli culturali del Periodo Shōwa (1926 – 1989) – in cui l’occupazione femminile e l’abbandono dei ruoli di genere tradizionali erano stati proposti come possibile soluzione per invertire il segno della recessione economica, ottenendo per tutta risposta il freddo diniego della coalizione conservatrice al potere, Miike passa dunque al contrattacco proponendo un prototipo di femminilità che incarna paure e desideri dell’uomo medio, di cui riproduce le folli pretese di esclusività: come nel Giappone di oggi si chiede alle donne di rimanere una “buona moglie e madre saggia” (ryōsai kenbo), rinunciando alla carriera per concentrarsi sulla famiglia, così Yamazaki non accetta che il suo sposo promesso possa avere anche soltanto dei pensieri per altri, arrivando a privarlo delle sue facoltà – meno una: il pensiero, appunto – per poter disporre del suo corpo come meglio desidera. Su questa lettura se ne può poi innestare un’altra, per la quale la mezz’ora conclusiva di torture, effettuate a mezzo di una sega e aghi che vengono infilati sempre più in profondità (con Yamazaki che nel mentre utilizza un lessico allusivo, che risulterebbe appropriato anche nel contesto di un rapporto sessuale), rappresenterebbe un rovesciamento della penetrazione, dove è la controparte femminile ad avere il controllo e ad approfittare del corpo del partner per il suo solo piacere, a prescindere dal consenso o dal desiderio del succube – esattamente come accaduto alla protagonista in gioventù, costretta a subire gli abusi del padre.

Di conseguenza, la violenza esibita in Audition si emancipa dal circuito chiuso dei malavitosi e degli oppressi per farsi opera d’arte che utilizza come supporto il corpo simbolico e fisico dell’oppressore, impattando direttamente sul mondo della gente cosiddetta “perbene” rimasta sinora al riparo dal disperato bisogno di affermazione dei reietti, per i quali Yamazaki si erge così a nuova paladina del diritto a esistere – e a lasciare il proprio sfregio indelebile sulla classe dominante.

Il successo di pubblico: Ichi the Killer

A seguire, un ulteriore passo nella filosofia della violenza di Miike è rintracciabile in Ichi the Killer (2001), l’adattamento per il grande schermo del manga omonimo in dieci volumi (1998 – 2001) di Hideo Yamamoto che resta a oggi il suo film più apprezzato, anche all’interno dei non addetti ai lavori. Opera stratificata e a tratti confusa, essa rappresenta per certi versi un ritorno alle origini, in quanto si misura nuovamente con una storia di yakuza. Manipolato dal tutore Jijii – il regista Shin’ya Tsukamoto, qui in una delle sue migliori prove attoriali davanti alla macchina da presa –, il letale quanto mentalmente instabile sicario Ichi – Nao Ōmori, protagonista del capolavoro di Hiroki Ryūichi Vibrator (2003) – uccide in segreto il boss dell’organizzazione di cui lo stesso Jijii fa parte. Pensando che il capo abbia pensato bene di svignarsela con i soldi, la sua guardia del corpo Kakihara – Tadanobu Asano, già al tempo assurto allo status di divo internazionale del cinema giapponese – si mette sulle sue tracce, salvo venire puntualmente depistato dal compagno di banda. Scoperto l’inganno di Jijii, che punta a eliminare membro dopo membro la gang, per Kakihara sarà ormai troppo tardi: dovrà affrontare Ichi in uno scontro diretto, nella speranza di poter vendicare chi prima di lui ci ha rimesso la pelle.

Rispetto alle opere precedenti, quello che subito salta all’occhio di Ichi the Killer è la costruzione quasi perfettamente speculare, antitetica, dei due psicopatici protagonisti: da un lato troviamo Ichi, la cui età cerebrale è bloccata al periodo dell’adolescenza – a causa di un trauma pregresso, nonché di diversi ricordi artefatti instillati da Jijii – e che agisce anzitutto per difesa, in quanto, anche quando lo vediamo avventarsi per primo su bersagli inermi, si tratta comunque di una forma di attacco preventivo, in risposta alle memorie di abusi – perlopiù false – che si affollano nella sua mente. Di fatto, è totalmente refrattario al dolore fisico – nello showdown finale su tetto, si metterà a piangere in posizione fetale quando colpito da un proiettile – e veste una bizzarra armatura che gli fornisce un malriposto senso di protezione. All’estremo opposto, troviamo invece il masochista Kakihara, che prova piacere a essere ferito in combattimento e che non esita a disporre del suo corpo come di un pezzo di carne qualsiasi quando più gli aggrada, come quando si recide la lingua per pagare un debito d’onore, o ancora quando, nel finale, si trafiggerà i timpani, semplicemente per impedirsi di udire il piagnisteo insopportabile di Ichi.

In altre parole, la novità rispetto alle opere precedenti è che Ichi the Killer sembrerebbe interrogarsi sul portato emozionale e sul valore simbolico della violenza compiuta sul proprio corpo anziché sul corpo degli altri, sia che questa sia procurata da terzi (Ichi) o da noi stessi (Kakihara). In tal caso, essa non rappresenta tanto una modalità con cui chi si trova schiacciato alla base della piramide sociale può dare prova della propria esistenza al mondo, quando un mezzo per rendersi presenti a se stessi, ovvero ricordarsi della propria corporeità in una temperie culturale in cui, nonostante la crescente enfasi sull’individuo, l’individualità fisica risulta progressivamente erosa dall’appartenenza a un gruppo. Sotto questo profilo, a separare e quindi contrapporre Ichi e Kakihara c’è l’affiliazione formale a una banda, per quanto entrambi intendano la violenza sul proprio corpo alla stessa maniera, ovvero come risveglio dei sensi e riscoperta dell’essere in vita: Ichi, bloccato in uno stato di sovraeccitazione a causa di un ritardo mentale, per forza di cose evita il dolore fisico, in quanto ciò lo costringe a risvegliarsi dallo stato di torpore in cui versa e a riconoscere la responsabilità delle proprie orribili azioni; Kakihara, per contro, ne è dipendente, nella misura in cui è solo venendo ferito che può innescare il suo istinto di sopravvivenza, mettendo in circolo l’adrenalina che tanto adora e che gli consente di svolgere al meglio il ruolo da lui liberamente scelto: quello di assassino mafioso senza scrupoli.

A seguire, Takashi Miike ha avuto modo di allargare il campo semantico di tale visione nei lungometraggi successivi, tra cui spiccano alcune tappe fondamentali rappresentate rispettivamente da Gozu (2003), Izo (2004) e As the Gods Will (2014). Tuttavia, si è cercato di dimostrare come già queste tre opere fondative racchiudano in nuce il fulcro ideologico della sua intera filmografia, in cui la rimozione dei limiti non risulta mai fine a se stessa ma sottende semmai la volontà di ridare dignità a dimensioni neglette dell’umano, che il cinema d’autore blasonato e istituzionale, pur nella sua sensibilità e raffinatezza, è spesso refrattario a contemplare.