Con disarmante regolarità il mondo dello sviluppo indipendente ci propone progetti più interessati all’apparenza che all’interazione. Perché?

Quando vidi il primo trailer di Voyage, me ne innamorai subito: purtroppo la maledetta cultura dell’hype mi aveva fregato ancora una volta, e dopo un paio d’anni d’attesa per Sable con Voyage mi sembrava d’avere finalmente a portata di mano un gioco ispirato a Moebius (anche se in modo molto meno accentuato). Inoltre, ne rimasi particolarmente colpito perché in qualche modo il gioco era già tutto, o quasi tutto, nello stesso video di presentazione: Voyage infatti narra, come ovvio, di un viaggio, e nello specifico di una coppia alla ricerca di risposte a domande che, all’inizio, non conosciamo. Le influenze sono evidenti non solo dal punto di vista visivo (Moebius, Studio Ghibli e non solo), ma anche da quello ludico: il cinematic 2D è il genere di riferimento, con palesi richiami a uno dei capolavori di Èric Chahi, Another World. Johan Steen e André Steen, i due fratelli che lo hanno concepito, sviluppato e prodotto (insieme alle musiche di Calum Bowen, compositore per Snipperclips, Pikuniku e Lovely Planet) sono dunque svedesi per passaporto ma di fortissime influenze francesi.

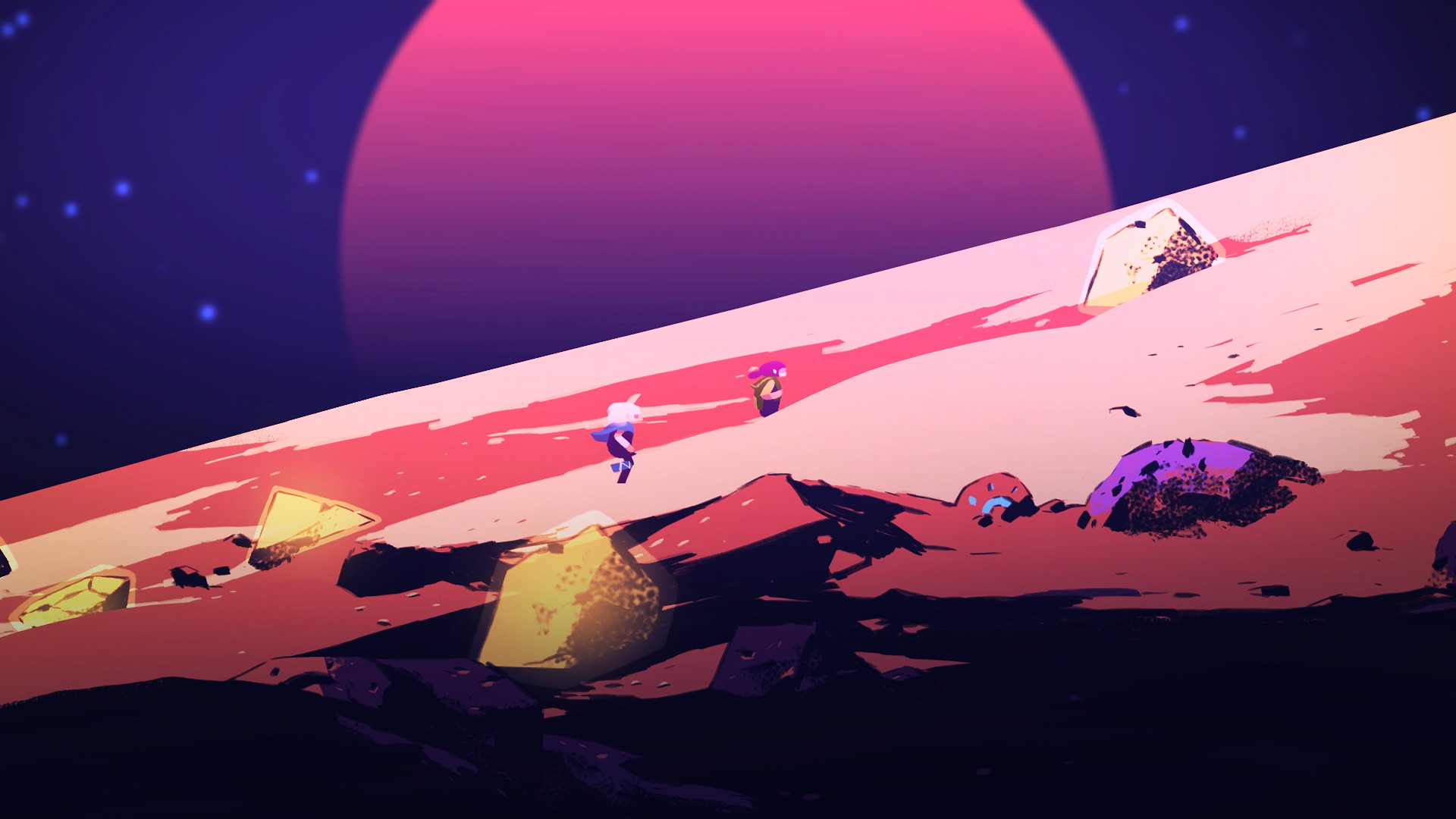

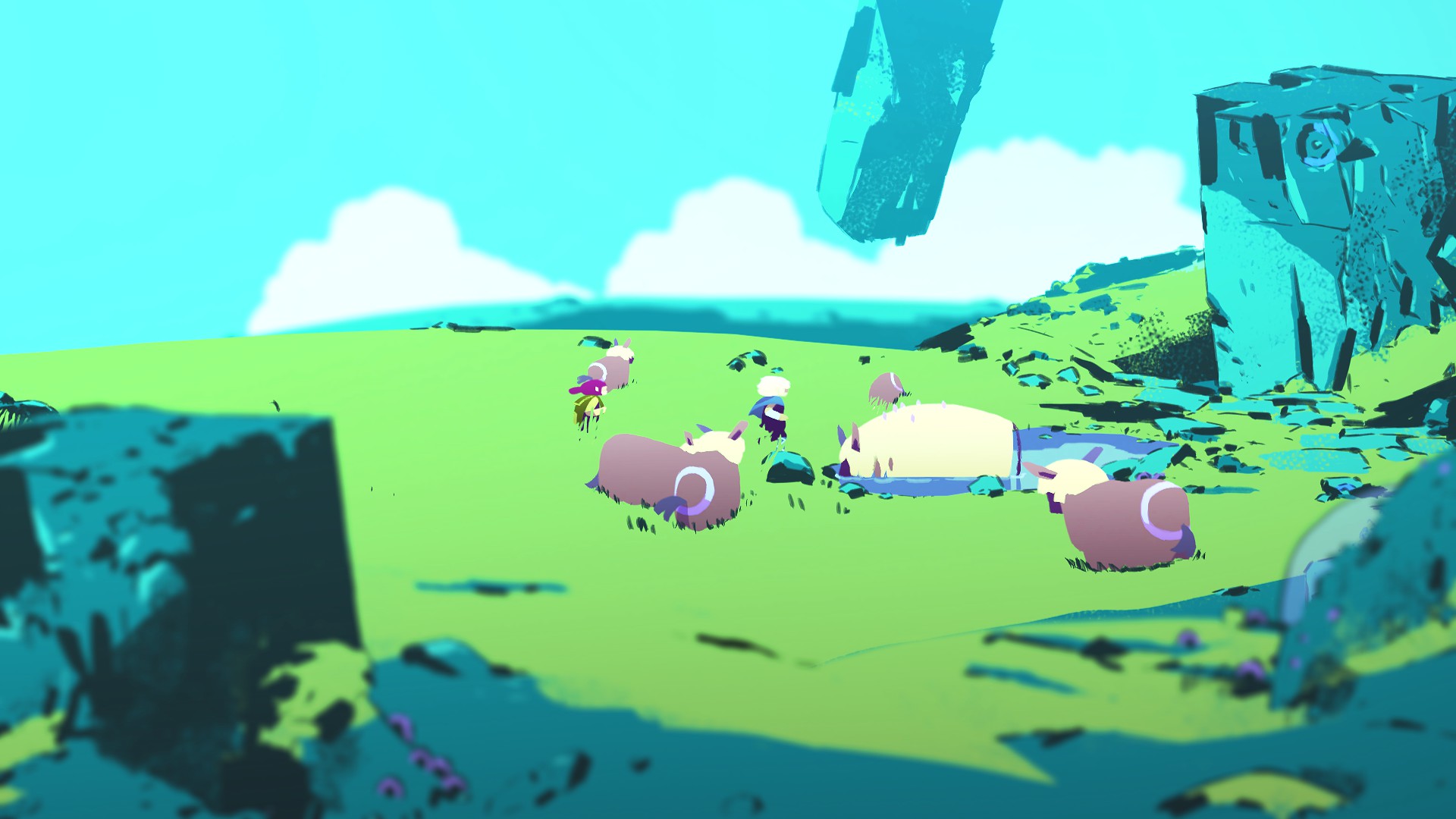

Il riferimento a Moebius (più che altro, ai suoi mondi) ha un seguito nella resa concreta del gioco: il mondo descritto dai due autori svedesi è incredibilmente ricco e variegato, stracolmo di ambientazioni fatiscenti e monumentali, di chiara matrice fantasy o di estrema ispirazione sci-fi, senza soluzione di continuità. A volte, l’occhio si perde nella luce di alcuni dei mondi che visiteremo, mentre in altre occasioni una tempesta di sabbia potrebbe costringerci a socchiudere gli occhi per scorgere su schermo l’altro membro della coppia, esattamente come accade agli stessi protagonisti: è in questi rapidi ma vibranti momenti di sovrapposizione empatica che Voyage riesce a raggiungere gli obiettivi che si è proposto. Inoltre, gli autori hanno optato per il cinematic 2D senza però imitarlo in quanto tale: la componente trial and error è completamente assente, mentre gli enigmi presenti sono di una facilità disarmante, e vengono indicati da un tasto apposito del gioco, per non rischiare di lasciarci bloccati nel “flow” dell’esperienza.

Basterà infatti attivare un’abilità specifica, e l’avatar che staremo usando in quel momento (possiamo alternare in ogni momento il controllo dei due) ricorrerà a un potere o un oggetto che attiva una risposta da tutti gli elementi dello scenario con cui si può interagire, chiarendo subito il cosa, come e quando degli enigmi.

Non ho usato il termine flow per far sfoggio di inglesismi: se dal punto di vista delle tecniche narrative Voyage usa il cosiddetto “enviromental storytelling” (ossia narrazione ambientale), predilige comunque una fluidità esperienziale più marcata, priva degli inciampi, delle ostilità e delle ripetizioni che di solito caratterizzano il genere (non solo alle origini con Another World, ma anche nei casi recenti più illustri come Inside). In tal senso, e non solo per il titolo, per certe sessioni in deserti sabbiosi e per l’uso dei totem mitologici come fine e inizio dei livelli, il richiamo a Journey e a Chen appare evidente. L’intenzione di creare qualcosa di giocabile per chiunque è espressamente dichiarata dal tema di sviluppo: Voyage è un gioco non violento e semplice perché è l’esperienza sensoriale del viaggio il centro nevralgico del suo messaggio, e d’altronde è giocabile in modalità cooperativa proprio per esaltare questo genere di sensazioni. Il problema più rilevante di Voyage è che purtroppo dal cinematic 2D toglie con intelligenza il trail and error, ma del genere perde anche la capacità di ricorrere a meccaniche, situazioni, ribaltamenti e strutture atipiche per veicolare i suoi concetti.

Così come entriamo nel mondo di Voyage andiamo via: le sue meccaniche, sebbene molto più adeguate al rappresentare il duo della maggioranza della produzione ad alto budget, non provano quasi mai a fare qualcosa che ci dica di più di loro, di cosa significa essere non solo una coppia, ma una coppia in viaggio verso una non meglio precisata “risposta finale”. In tal senso, anche il rifiuto del dialogo e del parlato tradizionale, formalmente associati alla volontà di far esprimere i movimenti (video) e le interazioni (gioco) e non i testi, sembra più rispondere all’urgenza di “spuntare” la casella “caratteristiche dell’indie moderno” piuttosto che una sostanziale scelta artistica (anche in virtù dell’aiuto automatico alla risoluzione degli enigmi e dell’esplorazione di cui prima).

Lo stesso può dirsi per i puzzle ambientali: più che momenti o luoghi di riaffermazione dell’importanza dell’altro, sono meri intralci a una progressione che fatica a mettere in scena collaborazioni ben strutturate tra i due personaggi. Ribadisco, di nuovo, che è pur sempre meglio della tradizionale IA come zaino di munizioni in più tipica del tripla A, ma non è in rapporto al peggio che bisogna valutare le capacità espressive di un team creativo.

Ci sono delle trovate interessanti, in Voyage, che quando emergono e lavorano con l’ottima direzione artistica riescono a coinvolgere con grande efficacia, a farci incuriosire sui suoi mondi e sulle sue storie, ma tristemente non rappresentano la maggioranza dell’esperienza, che propone invece un’esplorazione lineare che, non fosse per la pressione del tasto “vai a destra”, sarebbe priva di alcun’interazione significativa. E sia chiaro, non lo dico nella prospettiva retrograda e reazionaria del “ma questo non è un vero videogioco”: in primis perché, insomma, auguri a stabilire cosa è videogioco e cosa non lo è; in secondo luogo perché il punto non è la quantità di interazioni, ma cosa significano. C’è molta più interazione significativa nella scelta di dialogo di un gioco Telltale rispetto a quale delle 1500 armi disponibili usare per uccidere lo stesso tizio in… quasi ogni videogioco.

Nonostante duri un paio d’ore, l’attuale panorama videoludico è talmente invaso da esperienze ideate non sul game design espressivo ma sullo studio di sistemi di loop psicologico, che giocando Voyage ci sarà sicuramente chi proverà tedio, noia, stanchezza. Dobbiamo però chiederci se come i media più maturi anche il videogioco meriti finalmente di esprimere senza paura di reazioni infantili anche il tedio, anche la routine quotidiana, anche il silenzio nella natura, anche il non detto tipico delle coppie. E tutto questo in Voyage è presente, ne costituisce parte integrante dell’idea fondante e ne caratterizza l’intera esperienza. Eppure non riesco a scollarmi di dosso la sensazione di essere di fronte a un progetto che pare ricercare volutamente alcune delle caratteristiche “merceologiche” di quello che oggi viene recepito come “l’indie poetico”, senza cercare di metterle insieme in modo omogeneo: grafica accattivante dallo stile fumettoso; viaggio esperienziale da interpretare; assenza di dialoghi espliciti; gameplay appena d’accompagnamento al racconto; struttura tradizionale malcelata dalla varietà delle ambientazioni.

Stela, Shady Part of Me, The Flower Collectors, The Bradwell Conspiracy: l’enorme quantitativo di produzioni di piccolo e medio budget che prende dal mondo indie cercando di reinventarsi aumenta a dismisura di anno in anno, e a volte crea qualcosa di magnifico ed esaltante (si pensi al lavoro di Josef Fares rispetto alle opere di Fumito Ueda, per dirne una), ma spesso diventa invece un tragico avviso di quanto il sistema di produzione sia abile nell’assorbire immediatamente tutto ciò che inizialmente sfugge al suo controllo, per trasformarlo in qualcosa di vendibile, di classificabile, di riproponibile in serie o producibile in catena di montaggio. Al contempo, è proprio grazie all’esistenza di emuli, omaggi e dediche indirette che individuiamo più facilmente l’eccellenza espressiva e la solidità della visione artistica delle opere considerabili veramente tali.

Spesso nelle recensioni dei giochi ad alto o medio budget che “ci provano” mi chiedo se bisogna premiare comunque lo sforzo, tenendo conto degli enormi limiti espressivi che la logica produttiva impone a chi lavora in questo settore. Mi son detto la stessa cosa nel momento di scrivere di Voyage: voleva essere molto, molto di più, vero, ma ciò non toglie che sia comunque qualcosa con una sua fortissima originalità visiva, con una sua identità più o meno stabile, e che cerca un dialogo con una fetta enormemente minoritaria del mondo videoludico. Come fare per premiare queste coraggiosissime e difficilissime scelte (conosco la fatica di due sviluppatori di fronte a un progetto simile), e al contempo mantenere un distacco critico sufficiente per spiegare a te che leggi cosa c’è dentro Voyage? Forse, l’unica risposta è ribadire l’impossibilità del raggiungimento di questi due estremi, e rimarcare l’importanza della tensione tra l’aspetto più oggettivo del critico e l’elemento più umano del creativo.

Se volete capire dove vi trovate tra questi due estremi in costante dialogo, Voyage vi attende su Steam.